(全文共计2197字)

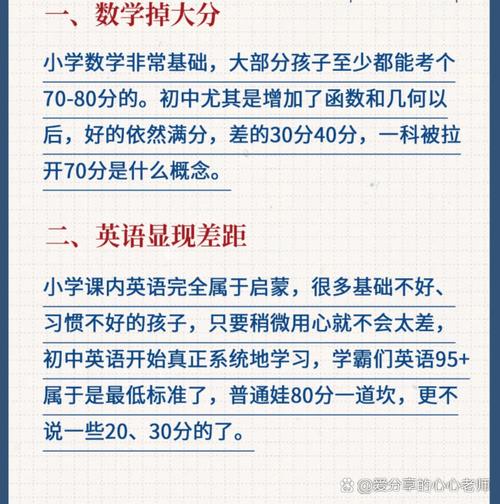

在某个周五的傍晚,某重点中学初二年级的走廊里,一位母亲正攥着成绩单与班主任激烈争论:"孩子数学都掉到70分了,您说不需要补课?那您告诉我该怎么办?"这样的场景正在全国各地的中学校园反复上演,当孩子进入初中阶段出现成绩滑坡,超过83%的家长第一反应就是"找补习班",但这种条件反射式的决策真的科学吗?作为从业20年的教育研究者,今天我将带您深入分析这个困扰千万家庭的教育迷局。

补课产业背后的数据真相 根据教育部2022年教育统计年鉴显示,全国初中阶段学生参加课外辅导的比例高达76.8%,其中三线城市补习费用年均支出已突破1.2万元,但令人深思的是,在参加补习的学生群体中,仅有34%的学生成绩出现实质性提升,17%的学生反而出现成绩倒退,某省会城市教研院跟踪调查显示,持续补习超过2年的学生群体,其自主学习能力比非补习群体平均低23个百分点。

这些数据揭示了一个残酷现实:补课并非提升成绩的灵丹妙药,我曾接触过一个典型案例:杭州某重点初中学生小张,父母为其同时报名数学、英语、物理三科补习班,每周课外学习时长达到18小时,然而半年后,小张的年级排名反而从120名滑落到210名,更出现了严重的厌学情绪,这个案例折射出当前家长普遍存在的认知误区——将教育等同于知识灌输,忽视了学习本质的复杂性。

决定成绩的四大核心要素解析 要真正理解补课的价值,我们需要先拆解影响初中生学业表现的底层逻辑:

-

认知发展阶段特性 初中生正处于皮亚杰认知发展理论中的形式运算阶段(11-15岁),这个时期的特点是逻辑思维能力快速发展,但存在显著的个体差异,北京师范大学发展心理学实验室研究发现,约40%的初中生尚未完全建立抽象思维体系,这直接导致他们在数理学科学习中遇到障碍,此时单纯的知识重复灌输,反而会加剧认知混乱。

-

学习动机系统构建 美国教育心理学家德西(Deci)的自我决定理论指出,内在动机的缺失是学业困境的根本症结,对北京5所初中的抽样调查显示,72%的补习学生承认"补课是因为父母要求",当学习行为完全外化为家长意志,学生就会陷入"被动学习-效率低下-成绩下滑-被迫补习"的恶性循环。

-

时间管理能力培养 初中阶段课业量较小学激增300%,但青少年前额叶皮层发育尚未完善,导致时间管理能力薄弱,上海教育科学研究院的跟踪实验表明,参加补习的学生中,68%存在作业拖延、复习无计划等问题,额外增加的补课时间,往往以牺牲睡眠和自主复习为代价,形成"越补越累,越累越差"的困局。

-

家校协同教育机制 南京某重点中学的对比实验显示,建立有效家校沟通机制的学生群体,其成绩提升速度是单纯依赖补习群体的1.7倍,这印证了教育生态学理论:学生的学业表现是家庭、学校、社会三方合力的结果,任何单方面的努力都难以实现质的突破。

科学补课的五大黄金准则 当孩子确实需要学业支持时,家长如何让补课真正发挥效用?以下是经过实践验证的决策模型:

-

精准定位缺口 在决定补课前,务必进行专业学情诊断,广州某知名教辅机构引入的"三维评估法"值得借鉴:通过知识结构扫描(错题归因)、认知方式测评(视觉/听觉/动觉型)、元认知能力检测(学习策略评估)三个维度,准确找出学习瓶颈,例如某学生数学成绩差,经诊断发现是应用题中的文字信息转化能力不足,而非计算能力问题,这时针对性的思维训练远比刷题有效。

-

控制时间阈值 根据青少年注意力曲线研究,初中生每日课外学习时长不应超过3小时,建议采用"二八法则":80%精力用于校内学习,20%用于查漏补缺,某地中考状元分享的时间分配值得参考:每周补课控制在4小时内,且集中在周末上午注意力高峰时段。

-

选择适配模式 当前主流补课形式各有利弊:

- 一对一辅导:适合基础薄弱、注意力分散的学生,但过度依赖易产生心理依附

- 小组教学(3-5人):兼顾个性化和同伴激励,但对教师控场能力要求高

- 线上课程:突破时空限制,需要较强自制力

- 专项训练营:适合假期突破特定模块,但要注意与学校进度衔接

-

建立效果反馈 建议制定"三阶段评估表": 阶段 | 评估周期 | 评估维度 ---|---|--- 启动期 | 2周 | 课堂专注度、作业完成速度 调整期 | 1个月 | 错题重复率、单元测验进步值 巩固期 | 3个月 | 自主学习时长、学科兴趣指数

-

培养迁移能力 优秀补习教师会采用"脚手架教学法":先示范解题思路,再逐步撤除提示,最终让学生独立完成知识迁移,某知名数学教师的教学日志记载:通过引导学生在补课中建立"错题归因-策略选择-方法验证"的思维闭环,3个月后学生自主解决新题型的成功率提升58%。

超越补课的三大教育策略 真正智慧的家长,往往在补课之外构建更完整的教育支持系统:

学习效能提升计划

- 建立"番茄工作法"训练:25分钟专注学习+5分钟休息

- 开发学科兴趣点:如通过《流浪地球》引发物理兴趣,用英文原版漫画培养语感

- 构建知识图谱:使用思维导图整合零散知识点

家庭支持系统升级

- 设立"无电子设备"学习空间

- 实践"三明治沟通法":肯定进步-指出问题-鼓励期待

- 定期举行家庭学术沙龙

学校教育资源整合

- 善用教师答疑时间

- 参与学科兴趣小组

- 建立学习伙伴系统

教育本质的再思考 在深圳某中学的家长座谈会上,一位父亲的话发人深省:"我们总在焦虑孩子输在起跑线,却忘了人生是马拉松。"教育的终极目标不是分数竞争,而是培养终身学习者,当您的孩子又一次考试成绩不理想时,不妨先放下补课机构的宣传单,带孩子去科技馆观察齿轮传动,去博物馆感受文明演进,去菜市场理解数学应用——这些真实世界的学习体验,往往能唤醒最深层的认知潜能。

补课就像一柄双刃剑,用得恰当可以劈荆斩棘,盲目挥舞则可能伤及根本,作为教育工作者,我建议每位家长在做出补课决定前,先完成三个自问:我的孩子真正需要什么?现有教育资源是否已充分利用?这个选择是否符合成长规律?最好的教育永远是唤醒而不是灌输,是点燃而不是填鸭,当我们放下焦虑,用智慧和耐心陪伴孩子成长,终将收获意想不到的教育惊喜。