初中二年级的教室里,总能看到这样的场景:后排角落的男孩把课本垒成城墙,用手机屏幕折射出另一个世界;靠窗的女生在课本上画满涂鸦,眼神涣散地望着操场;成绩中等的学生机械地抄写板书,笔记本上工整的字迹掩盖着内心的迷茫,这些现象背后,是一个亟待关注的教育课题——初二学生的厌学危机。

破译青春期的密码:初二厌学的多维诱因

-

生理心理的剧变风暴 初二学生平均年龄在13-14岁之间,正处于神经突触修剪的关键期,大脑前额叶皮层发育滞后于边缘系统,导致情绪调节能力薄弱,性激素分泌量是小学阶段的5-8倍,生理变化引发的心理震荡常被误判为"叛逆",此时学生需要每日8-10小时深度睡眠,但现实是超过60%的学生睡眠不足7小时。

-

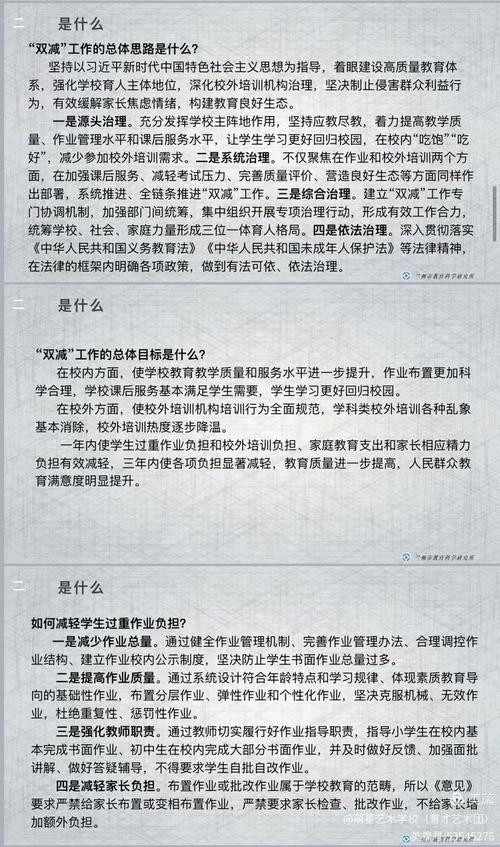

学业压力的结构性矛盾 初二新增物理学科,数学进入几何证明阶段,英语词汇量要求较初一增长40%,某省会城市调研显示,初二学生日均作业量达到4.2小时,是教育部规定标准的2.3倍,月考排名制度使前30%学生持续焦虑,后20%学生陷入习得性无助。

-

家庭教育的认知断层 47%的家长仍采用小学阶段的说教模式,32%的家庭存在教育理念冲突,典型的代际认知偏差表现在:家长关注分数结果,孩子渴望过程理解;家长强调未来规划,学生执着当下感受;家长重视知识积累,青少年追求价值认同。

-

同伴关系的重构危机 初二班级社交网络呈现明显的圈层化,转学生、留守儿童的融入困难率高达58%,网络社交占用现实交往时间,导致37%的学生出现现实社交退缩,早恋现象发生率较初一激增3倍,情感波动直接影响学习状态。

破局之道的系统构建

重建沟通的"第三空间" (1)非暴力对话模式:采用"观察-感受-需求-请求"四步法。"看到你最近常熬夜(观察),妈妈担心影响健康(感受),我们需要保证学习效率(需求),今晚十点前完成作业好吗(请求)?"

(2)创设家庭会议机制:固定每周日晚7-8点为家庭议事时间,使用发言权杖保证平等对话,议题可包括:手机使用公约修订、周末活动规划、学习困难求助等。

(3)善用过渡性客体:准备家庭留言本,让不善言辞的成员通过文字交流,设置"烦恼盒子",定期开箱讨论解决方案。

学习系统的优化升级 (1)目标管理工具:使用SMART原则分解学期目标,例如将"提高数学成绩"转化为"每周完成3道几何压轴题,月考达到85分",引入甘特图进行时间可视化管理。

(2)认知脚手架搭建:针对物理学科,设计"现象观察-生活举例-实验验证-理论归纳"四阶学习法,英语学习采用"影视片段模仿-台词解析-场景应用"的沉浸式路径。

(3)元认知训练:每周进行学习复盘,使用KWL表格(已知-想知-已学)梳理知识体系,引入费曼技巧,让孩子担任"小老师"讲解难点。

心理能量的唤醒工程 (1)优势识别计划:通过VIA性格优势测试,帮助孩子发现前5项核心优势,例如具有"热爱学习"特质的学生,可引导其建立学科兴趣档案;"创造力"突出者,鼓励用思维导图整理笔记。

(2)挫折教育方案:设计渐进式挑战任务,从"连续三天完成作业"到"主动请教老师问题",建立"错误银行",将每次考试失误转化为可量化的进步资源。

(3)意义感培育:开展职业体验日,联系不同行业家长提供实习机会,组织"未来画像"工作坊,用愿景板具象化人生目标。

教育共同体的协同创新

-

学校的供给侧改革 建议教师采用差异化教学设计:前20%学生设置研究性学习项目,中间60%侧重方法迁移训练,后20%夯实基础概念,推广项目式学习,如"校园节能改造"融合物理、数学、美术多学科知识。

-

家庭教育的范式转型 制定家庭教育能力提升计划:每月参加家长沙龙,学习"积极倾听""成长型思维"等工具,建立家长互助联盟,共享教育资源与教养经验。

-

社会支持系统的完善 推动社区建立青少年发展中心,提供职业体验、心理辅导、兴趣培养等多元服务,联合博物馆、科技馆开发"第二课堂"研学项目,让学习回归真实情境。

典型案例的启示录

案例1:电竞少年重生记 沉迷游戏的张同学,通过"游戏策划师体验营"发现编程兴趣,现担任学校机器人社团队长,关键干预:兴趣迁移+优势赋能。

案例2:社交焦虑破冰行动 因容貌焦虑拒学的李同学,通过戏剧治疗找到自信,现成为校园广播站主播,核心策略:艺术疗愈+同伴支持。

案例3:学业逆袭的奇迹 数学长期不及格的王同学,采用"错题漫画"学习法,期末提升至班级前10,成功要素:认知重构+方法创新。

在这场与青春期的对话中,没有简单的对错之分,只有成长必经的阵痛与蜕变,当我们用理解代替指责,用赋能替代管控,用系统思维破解单一困境时,那些看似顽固的厌学坚冰,终将在温暖而专业的教育智慧中渐渐消融,教育的真谛不在于培养完美的学习机器,而在于唤醒每个生命内在的生长力量,当家庭、学校、社会形成育人合力时,初二这个关键转折点,完全可能成为孩子终身发展的奠基时刻。