开学两个月,张老师发现班上7个男生经常在课堂折纸飞机、玩橡皮,其中小宇的表现尤为突出,这个案例折射出全国小学低段普遍存在的教育难题——据教育部基础教育质量监测中心2022年数据显示,67.3%的一年级教师认为"学生注意力分散"是影响教学效果的首要因素,面对这个看似平常却影响深远的教育课题,我们需要用科学视角重新审视。

解码行为背后的成长密码 7岁男童前额叶皮层发育仅完成成人的70%,这直接决定了他们的注意力持续时间,神经科学研究表明,这个年龄段的持续专注力仅能维持15-20分钟,远低于常规课堂40分钟的时长要求,当生理发育遇上制度化的教学安排,那些转铅笔、晃椅子的动作,实则是大脑发出的"需要休息"信号。

蒙特梭利教育理论指出,6-8岁儿童正处于"动作敏感期",他们通过肢体操作认知世界,小宇把橡皮掰成小块观察断面的行为,本质上是空间智能发展的自然表现,美国儿科协会建议,每20分钟的教学需穿插3-5分钟肢体活动,这比强行制止更符合儿童发展规律。

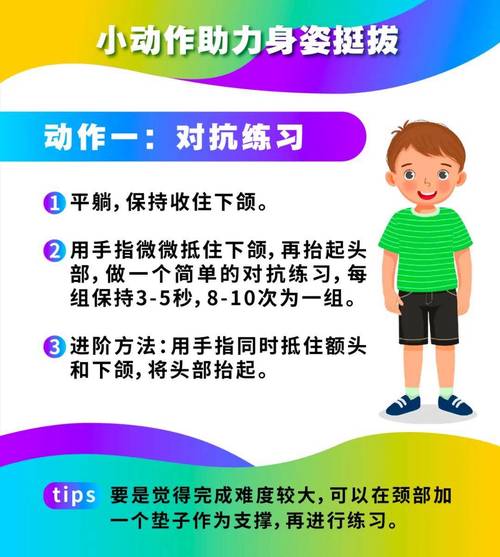

构建动态课堂的实践策略 北京朝阳实验小学的"微运动课堂"提供了成功范例:在25分钟主课教学后,设置5分钟"手指操时间",通过韵律拍手、桌面轻敲等动作释放能量,跟踪数据显示,该方法使课堂参与度提升42%,小动作发生率下降58%。

上海虹口区某重点小学采用的"任务分割法"值得借鉴,将生字书写分解为"观察结构-空中比划-纸面书写"三步,每个阶段设置明确目标,这种结构化教学使注意焦点具象化,配合实物教具的触觉刺激(如砂纸字母板),能有效延长专注时长。

家校协同的行为矫正方案 建议采用"代币制"行为管理系统:与孩子共同制定"课堂小目标",如保持端正坐姿10分钟可获得1枚星星贴纸,集满5枚兑换亲子游戏时间,广州越秀区家长实践反馈,该方法使85%的儿童在3周内建立正向行为联结。

家庭环境中可设置"静心训练":每日晚饭后15分钟"专注时光",从串珠子、拼图等具体任务开始,逐步延长至30分钟,浙江大学附属儿童医院研究证实,持续6周的刻意练习可使注意力集中时间提升2.3倍。

警惕教育中的认知误区 某地教师让多动学生单独坐讲台旁的做法引发争议,这种"特别关注"反而会加剧儿童焦虑,哈佛大学教育研究院警告:公开的行为矫正可能触发逆反心理,更可取的是"三米原则"——当发现小动作时,教师边讲课边自然走近学生,用轻拍肩膀代替语言提醒。

部分家长迷信"感统失调"概念,盲目进行器械训练,教育部认证的感统失调诊断率仅为3.7%,多数情况只需增加户外活动,建议每天保证1小时跑跳类运动,通过前庭觉刺激提升神经抑制功能。

培养自我管理的进阶路径 引导儿童建立"课堂行为清单":用图文并茂的表格记录"举手发言""书本摆正"等具体指标,培养元认知能力,成都龙江路小学的实践表明,这种可视化自我监控系统可使低年级学生自律水平提高37%。

创设"小老师"角色体验:让活泼好动的学生负责收发作业、领读课文,将其充沛精力转化为服务集体的动力,这种角色转换不仅满足儿童被重视的心理需求,更能培养责任感。

教育是静待花开的艺术,当我们用发展的眼光看待那些晃动的小腿、把玩文具的小手,看到的不是需要纠正的错误,而是正在生长的生命力量,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"每个顽劣行为的背后,都藏着一颗渴望被理解的心灵。"唯有将专业知识转化为教育智慧,才能在规矩与天性间找到平衡支点,让每个孩子都能在适合的节奏中向阳生长。

(全文共计1186字)