当10岁的小宇连续三天躲在被窝里哭泣,坚决拒绝踏进校门时,他的母亲王女士第一次意识到问题的严重性,四年级这个看似平静的学业阶段,正悄然成为儿童心理发展的分水岭,中国教育科学研究院2022年的调查显示,全国有32.6%的四年级学生存在不同程度的厌学情绪,其中14.3%已出现持续性拒学行为,这些数据背后,折射出当代教育环境与儿童心理发展的深层矛盾。

四年级儿童的"心理断乳期"特征 这个年龄段的孩子正处于皮亚杰认知发展理论中的具体运算阶段向形式运算阶段过渡期,他们开始建立逻辑思维能力,却尚未形成成熟的批判性思维,北京师范大学发展心理研究所的研究表明,四年级学生的自我意识觉醒速度较三年级提升47%,但情绪调节能力仅增长19%,这种认知与情感发展的不平衡,导致他们在面对压力时容易产生极端反应。

典型案例:11岁的晨晨原本成绩优异,在数学单元测试意外失利后,突然拒绝完成任何作业,深层心理机制是"全有全无"的思维模式:要么完美无缺,要么彻底放弃,这种认知偏差在四年级学生中普遍存在。

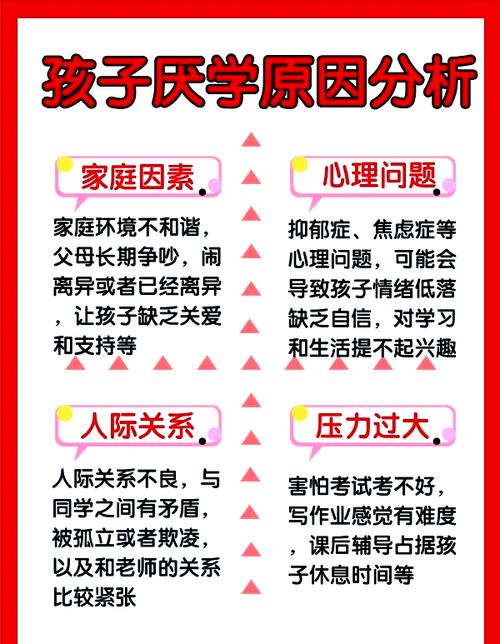

厌学行为的六大潜在诱因

-

学业压力倍增现象 四年级课程难度呈现陡坡式增长,语文阅读量较三年级增加60%,数学开始接触分数与几何概念,某重点小学的跟踪调查显示,72%的学生在四年级上学期首次出现"作业拖延症"。

-

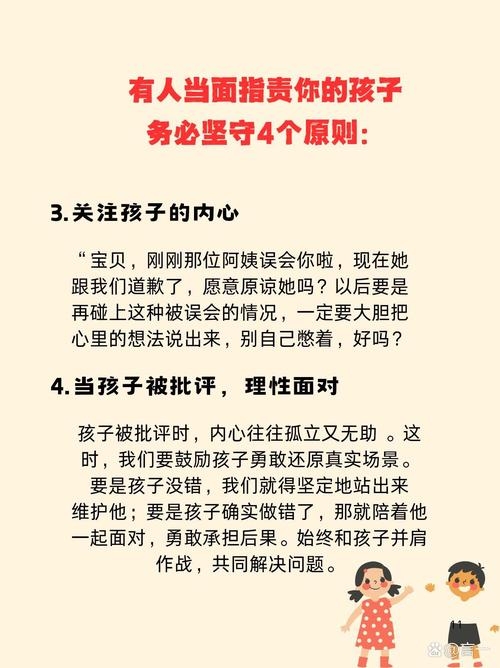

师生关系转折点 随着学业要求提高,教师管理方式从鼓励为主转向规范为主,上海某区教育局的调查发现,四年级学生认为"老师变严格了"的比例达68%,其中15%产生抵触情绪。

-

同伴关系的复杂性 这个阶段的孩子开始形成固定社交圈,校园欺凌的隐蔽性增强,广东某心理咨询机构数据显示,四年级是校园冷暴力报告率最高的年级(27.5%)。

-

家庭教育的代际冲突 家长对学业成绩的焦虑在四年级达到峰值,首都师范大学的调查表明,四年级学生家长参加课外辅导的比例(89%)比三年级激增35个百分点。

-

自我认知的偏差 生理发育带来的体型变化,与"优等生""差生"的标签化评价交织,导致33%的学生出现自我价值感波动(中国青少年研究中心数据)。

-

数字化生存的冲击 移动设备使用时间在四年级出现爆发式增长,某互联网公司的用户画像显示,四年级学生日均使用电子设备时间较三年级增加1.8小时。

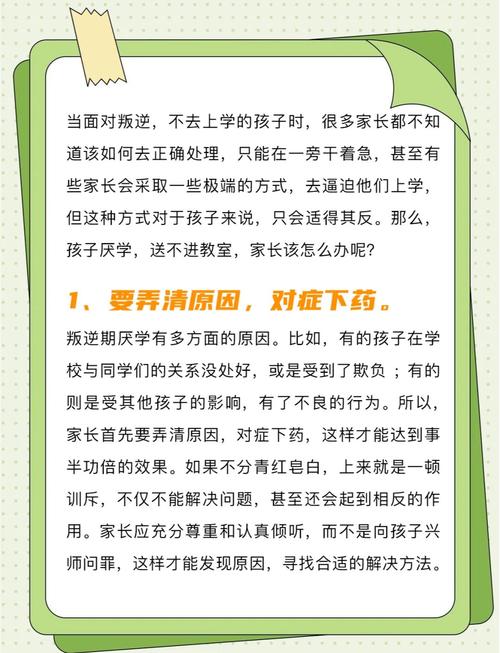

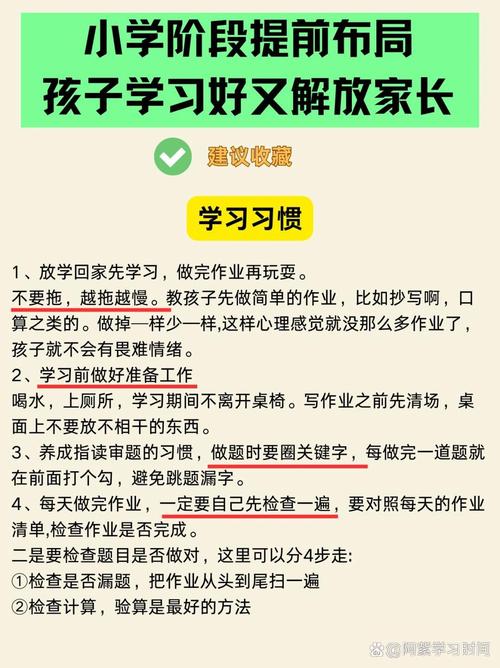

七大教育干预策略 策略一:目标分解技术 将"考上好初中"的远期目标转化为可操作的近期目标,制定"21天专注力培养计划",每天设置25分钟无干扰学习时段,逐步延长至40分钟,某实验班级实施该方法后,学生作业完成效率提升38%。

认知重构训练 通过"思维日记"帮助孩子识别自动负性思维,当孩子说"我永远学不好数学"时,引导其记录具体困难,将绝对化表述改为"我现在还不能熟练运用公式"。

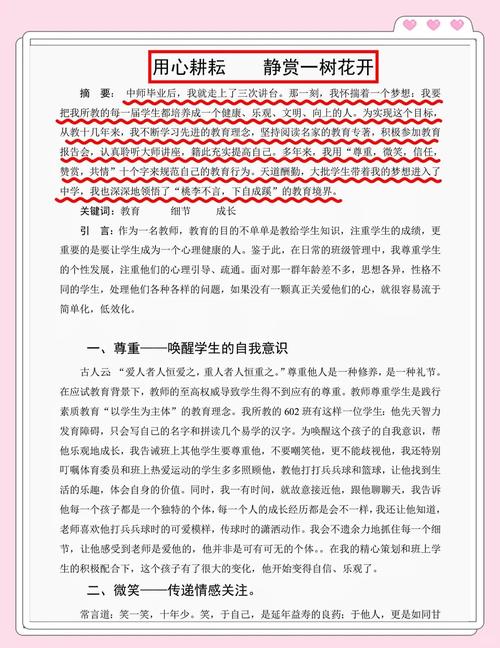

建立成长型思维 采用"过程性表扬"替代结果评价,不说"这次考了95分真棒",而说"我注意到你这周每天都坚持口算练习",斯坦福大学实验证明,这种方法可使学习持久性提升42%。

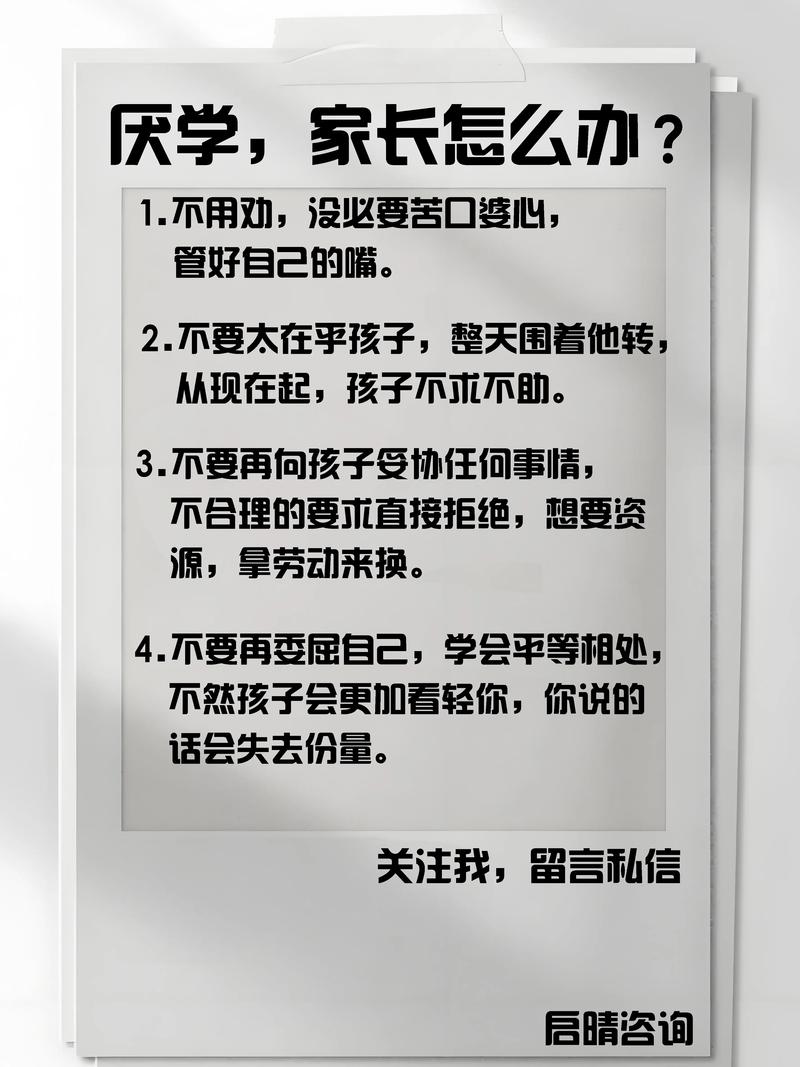

创设情感安全网 设置每日15分钟"专属对话时间",采用非暴力沟通模式,家长可以说:"妈妈注意到你这周上学路上走得很慢,能和我分享你的感受吗?"北京某重点小学的实践显示,这种方法使亲子冲突减少57%。

游戏化学习设计 将知识难点转化为实体游戏,例如用乐高积木理解分数概念,通过角色扮演学习语文修辞,某教育机构的跟踪数据显示,游戏化教学可使四年级学生知识留存率提高63%。

构建支持系统 建立包括班主任、心理教师、家委会成员在内的支援小组,杭州某学校的"成长护航计划"通过定期多方会谈,使厌学学生的复学率达到81%。

适度挫折教育 设计"可控失败"体验,如组织家庭知识竞赛故意设置超纲题目,重点在于引导孩子体验"失败-调整-再尝试"的完整过程,清华大学积极心理学研究中心证实,这种方法能显著提升抗挫能力。

三个关键干预时点

预警阶段(出现抱怨身体不适、拖延作业等迹象)

- 实施每日情绪温度计记录

- 启动家庭会议机制

发展阶段(每周缺课1-2天)

- 联系学校心理辅导室

- 制定弹性学习计划

危机阶段(持续拒学超过两周)

- 寻求专业心理咨询

- 办理短期休学手续(需谨慎评估)

典型案例解析: 重庆某四年级学生因作文竞赛失利产生厌学情绪,家长通过"特长迁移法"发现其编程天赋,在保持基础学业的同时鼓励参加机器人社团,6个月后该生不仅恢复上学,还获得市级科技创新奖。

教育者的自我修养

- 警惕"剧场效应"陷阱:当80%的家长给孩子报辅导班时,剩下的20%需要三倍的心理能量保持定力。

- 掌握"教育留白"艺术:每天预留1小时自主时间,培养孩子的自我规划能力。

- 建立"终身学习"榜样:家长持续进修的行为示范,比任何说教都有效。

当我们站在儿童发展的时间轴上回望,四年级的厌学危机往往蕴含着成长的转机,正如教育学家蒙台梭利所说:"每个异常行为背后,都是未被理解的发展需求。"破解这道教育难题的关键,不在于强制矫正行为本身,而在于读懂那些躲闪眼神背后的心理密码,用智慧的爱搭建成长的脚手架,真正有效的教育干预,永远始于真诚的理解,终于自主的觉醒。