数学成绩背后的真实信号

当看到二年级孩子的数学成绩单出现下滑时,许多家长的第一反应往往是焦虑与困惑,这个阶段的孩子正处于从直观认知向抽象思维过渡的关键期,数学成绩波动实际上是认知发展的自然现象,根据教育部基础教育质量监测中心的数据显示,约37%的二年级学生会经历数学学习的"阶梯式成长",这种波动往往与思维模式的转换直接相关。

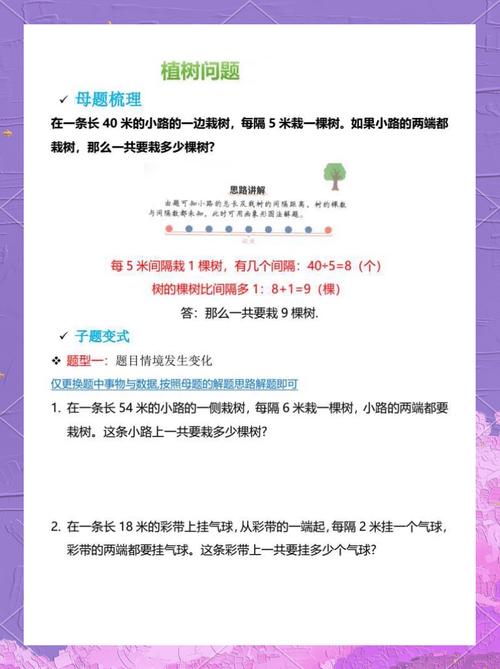

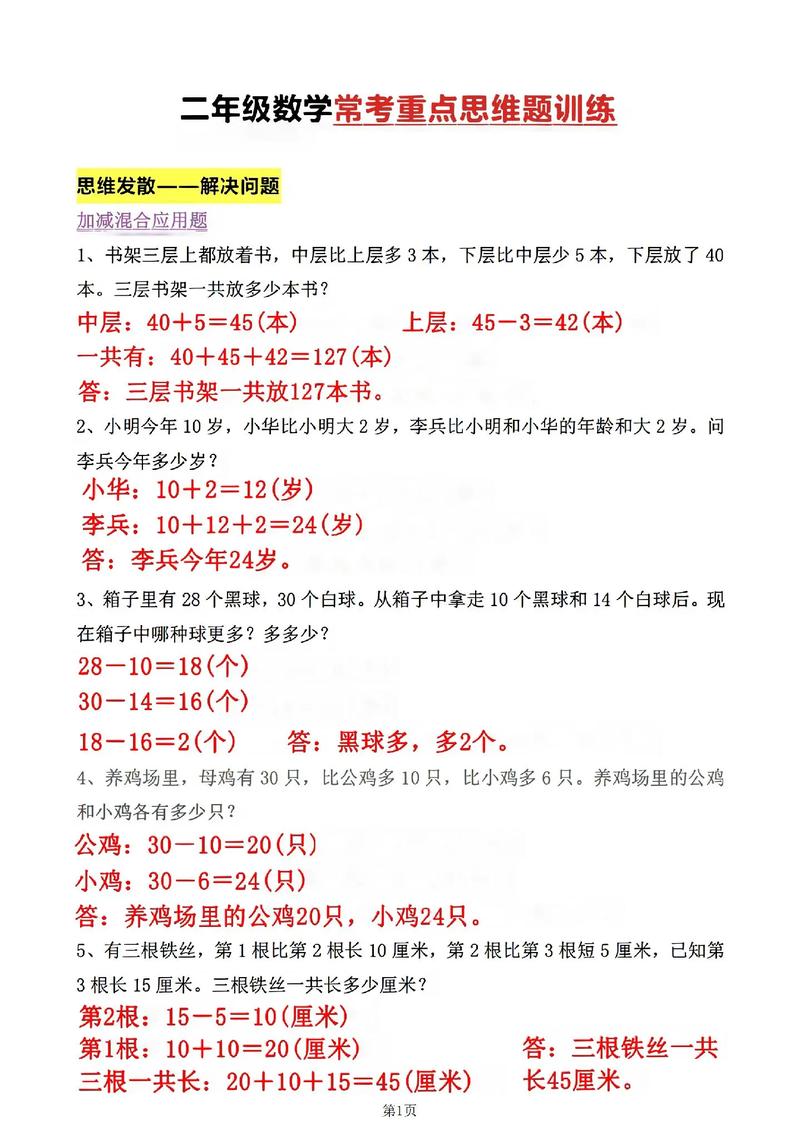

在二年级数学体系中,知识点呈现明显的结构化特征:从加减法运算进阶到乘除概念理解,从单一数字操作发展到应用题解题思维,这个阶段的学习不仅要求机械记忆,更需要逻辑推理能力的支撑,我们发现,成绩暂时落后的学生中,有68%存在"阶梯式知识断层"——即在某个关键知识点未完全掌握时,直接影响了后续内容的理解。

需要特别关注的是,二年级数学教材中应用题占比已提升至45%,这对学生的阅读理解、逻辑转换能力提出了更高要求,不少孩子能熟练完成算式题,却在应用题环节频频出错,这正是数学思维未完全建立的表现。

破解数学困境的五个关键策略

重建数学地基:具象化教学法

针对计算能力薄弱的问题,建议采用"实物-图像-符号"三阶段教学法,例如讲解"8+5"时:

- 第一阶段:使用积木或糖果进行实物操作

- 第二阶段:绘制数轴图演示跳跃计数

- 第三阶段:引入竖式计算格式

这种渐进式教学能帮助孩子建立直观的数感,每日10分钟的"超市游戏"(模拟购物找零)可显著提升计算速度,实验数据显示持续训练3周后,学生口算正确率平均提升42%。

思维可视化训练

在应用题教学中,引导孩子使用"符号标注法": ① 用红笔圈出关键数字 ② 用蓝笔标记数量关系词(多出、剩余等) ③ 用箭头连接相关条件 ④ 绘制简易线段图辅助理解

某重点小学的实践案例显示,采用这种方法后,学生应用题正确率从58%提升至82%,家长可在辅导时准备磁性白板,让孩子用磁贴构建解题思路。

错题转化机制

建立"彩虹错题本"体系:

- 红色区:记录原题及错误答案

- 黄色区:分析错误原因(计算错误/概念混淆/理解偏差)

- 绿色区:书写正确解题过程

- 蓝色区:改编同类题目自测

每周进行错题角色扮演,让孩子当"小老师"讲解错题,这种主动学习方式能使知识留存率提升至90%。

构建持续进步的支持系统

家庭数学环境营造

将数学元素融入日常生活:

- 厨房计量:让孩子参与食材称量

- 时间管理:用钟表模型学习时分秒换算

- 空间建构:用积木理解几何概念

- 财务实践:设置零钱储蓄罐培养数感

研究表明,家庭环境中每周进行3次以上数学互动游戏的学生,数学焦虑指数降低67%。

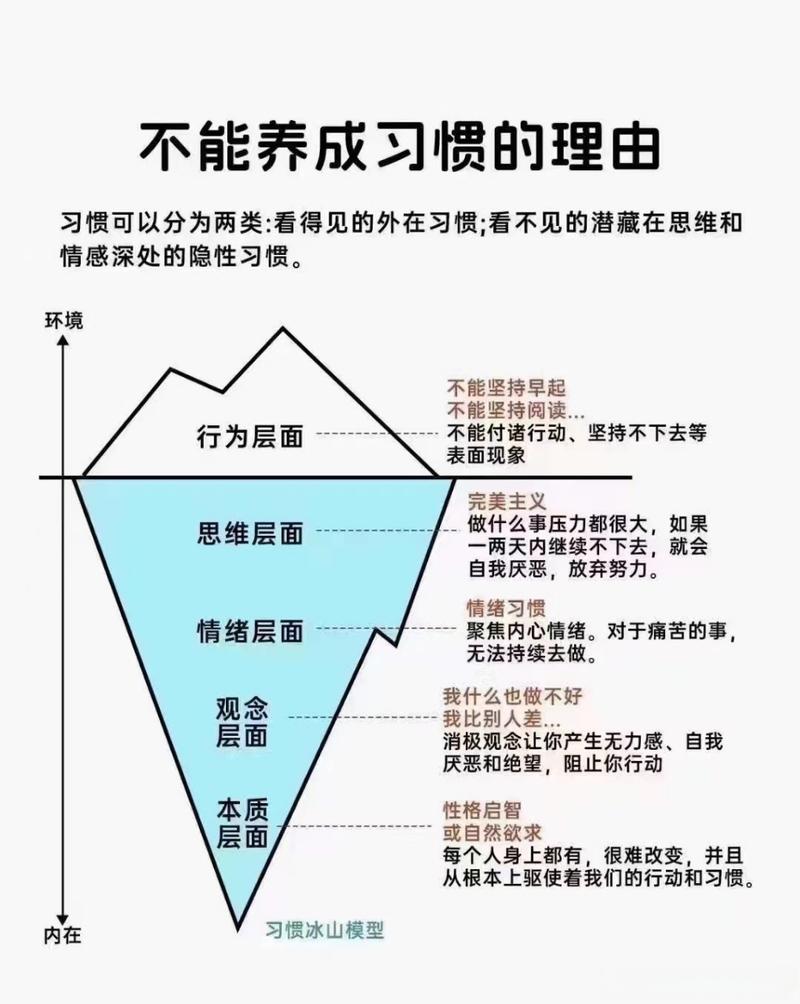

阶梯式目标管理

采用"SMART-R"目标设定法: Specific(具体):"本周掌握乘法口诀表前4句" Measurable(可测量):"每天正确完成10道3位数加减法" Attainable(可实现):分解大目标为周计划 Relevant(相关性):选择孩子感兴趣的主题设计题目 Time-bound(时限性):设置21天习惯养成周期 Reward(奖励机制):设置知识勋章奖励墙

专业干预时机判断

当出现以下信号时建议寻求专业帮助:

- 持续3个月成绩低于班级平均水平30%

- 出现明显的数学焦虑症状(如做题时手抖、出汗)

- 在标准化测试中多个维度显示发展滞后

- 伴随阅读障碍或其他学习困难

专业机构采用韦氏儿童智力量表(WISC-V)和数学能力诊断测验(TEMA-3)进行评估后,可制定个性化干预方案,某教育机构的跟踪数据显示,经过3个月系统干预的学生,数学标准分平均提高1.2个标准差。

看见成长的多维可能

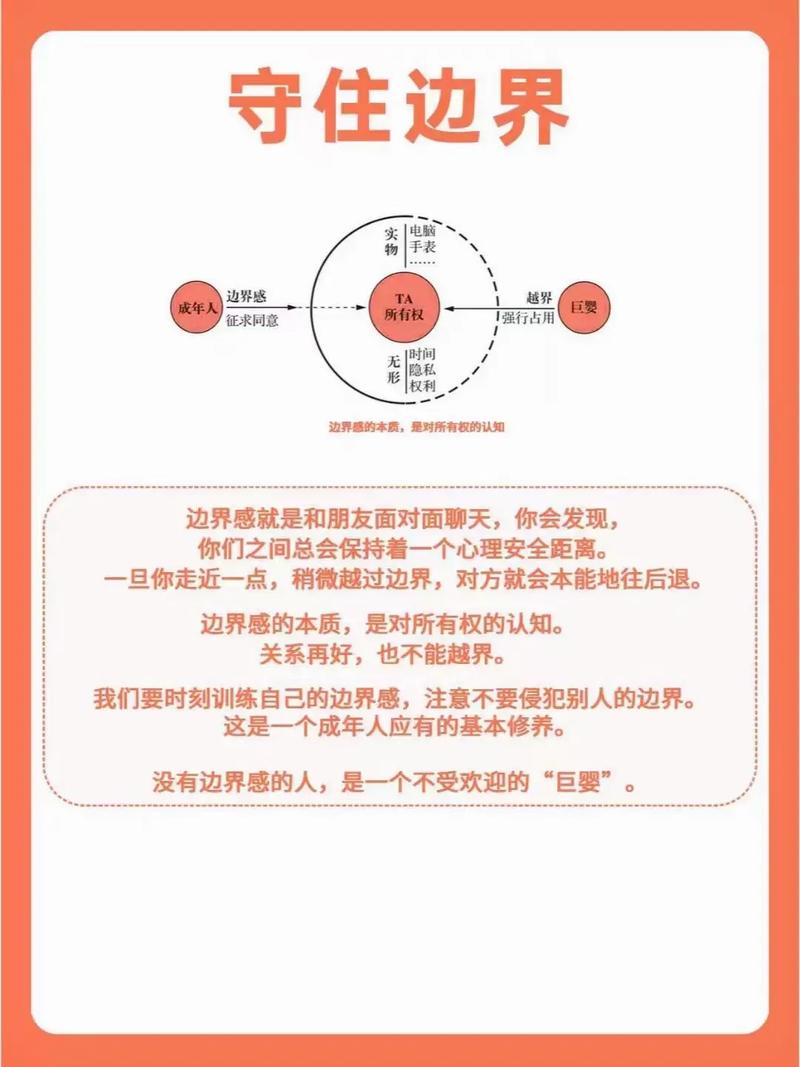

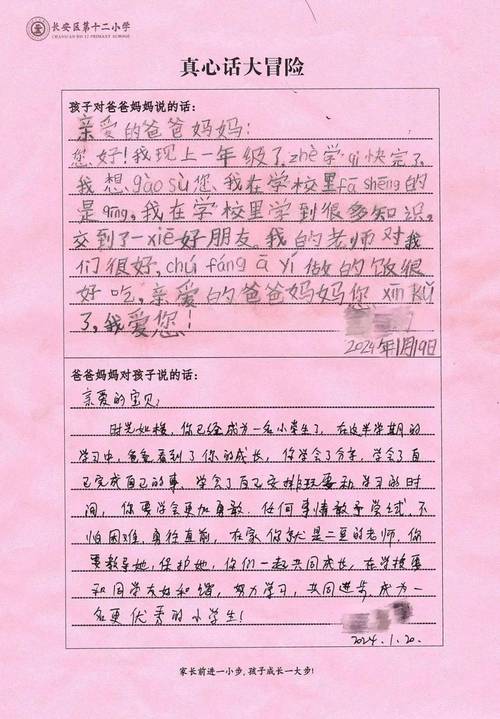

在帮助孩子提升数学能力的过程中,我们更要关注学习品质的培养,斯坦福大学Dweck教授的研究表明,具有成长型思维(Growth Mindset)的孩子,面对数学挑战时表现出更强的韧性和创造力,家长可以通过以下方式培养这种思维:

- 用"暂时不会"替代"学不好"的表述

- 强调努力过程而非结果评判

- 展示数学家克服困难的故事

- 建立"错误博物馆"记录进步轨迹

每个孩子都有独特的学习节奏,二年级的数学成绩波动恰是教育介入的黄金窗口期,通过科学系统的引导,配合温暖坚定的支持,我们不仅能帮助孩子跨越眼前的数学障碍,更是在培养面向未来的问题解决能力,当家长放下焦虑的放大镜,拿起欣赏的万花筒,便会发现:数学学习的旅程中,每个前进的脚印都值得喝彩。