当代青少年的隐形"学业流感"

在北京市某重点小学的心理咨询室,11岁的李同学正用指甲反复抠着桌角:"上次数学考了89分,妈妈两天没和我说话。"这个案例折射出全国青少年心理健康蓝皮书的最新数据:我国中小学生存在考试焦虑的比例已达67.3%,其中重度焦虑者占12.8%,这种普遍存在的心理现象,正在悄然侵蚀着青少年的学习热情与人格发展。

考试焦虑的临床表现呈现多元化趋势,生理层面可能出现手心出汗、心跳加速、肠胃不适;心理层面则表现为注意力分散、记忆力减退、过度自我否定,更值得警惕的是,某些孩子会发展出"假性拖延症"——反复检查文具、频繁上厕所等仪式化行为,实则是潜意识里逃避考试的开始。

焦虑背后的三重压力源解析

在应试教育体制下,标准化考试已成为衡量学生价值的"唯一标尺",某省会城市重点中学的调查显示,83%的教师承认"唯分数论"影响着日常教学安排,这种评价体系的单一化,使得考试结果被异化为个人价值的代名词。

家庭场域中,父母的期待往往成为"甜蜜的负担",心理学研究证实,当父母将"考进前五名"与"带你去迪士尼"挂钩时,孩子接收到的不是激励,而是条件性爱的威胁,这种奖惩机制会激活杏仁核的恐惧反应,形成"表现=被爱"的错误认知。

个体差异方面,前额叶皮质发育不完善导致青少年难以理性处理压力,神经科学发现,12-16岁青少年的情绪脑发育快于理智脑,这使得他们更容易陷入负面情绪的漩涡,而完美主义倾向的学生,其考试焦虑指数往往是普通学生的2.3倍。

重塑认知:构建健康的考试观

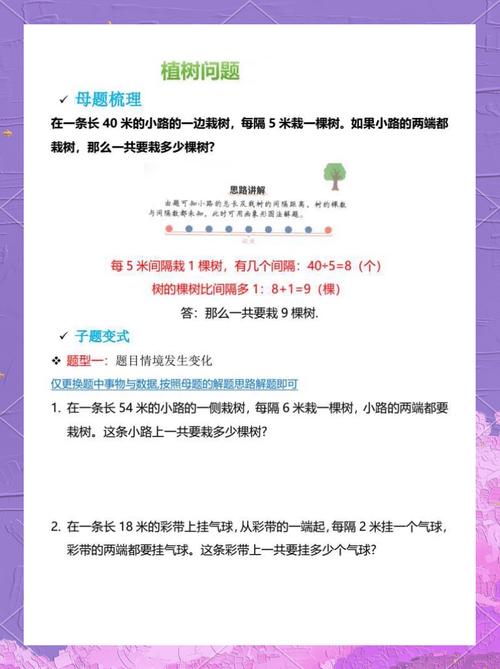

帮助孩子建立"过程导向"思维需要具体的方法论,可以引入"学习进度可视化"工具:用折线图记录日常作业正确率,用思维导图整理知识框架,当孩子看到自己每周3%的进步曲线,就会自然弱化对单一考试的关注。

在认知重构训练中,"苏格拉底式提问法"效果显著,当孩子说"考不好就完蛋了",引导其思考:"去年期末考后发生了什么?""你敬佩的人是否都曾是学霸?"通过层层追问,打破灾难化思维。

家长的角色转型至关重要,建议采用"三明治沟通法":先肯定努力过程("妈妈看到你这周每天都复习到9点"),再讨论改进空间("错题本是不是可以更早开始整理"),最后给予情感支持("无论结果如何,我们都一起面对")。

应对策略工具箱:从理论到实践

系统脱敏训练可分三步实施:首先建立焦虑等级表(从看考卷到交卷),然后进行渐进式暴露(先模拟做选择题,再逐步增加难度),最后搭配腹式呼吸法(吸气4秒、屏息4秒、呼气6秒),某实验组数据显示,经过8周训练,学生的焦虑指数平均下降42%。

应试技巧的打磨需要学科特异性策略,数学考试前建议进行"错题重演",语文作文可建立"素材锦囊",英语听力训练采用"0.8倍速渐进法",这些方法不仅能提升成绩,更重要的是建立可控感。

营养与运动干预往往被忽视,研究证实,考前两周增加ω-3脂肪酸摄入(如深海鱼、核桃),配合每天20分钟的有氧运动(心率维持在120次/分钟),能使皮质醇水平降低31%,脑源性神经营养因子增加19%。

教育生态的重构:从治标到治本

评价体系改革正在基层萌芽,杭州某中学推行的"成长银行"制度值得借鉴:将课堂参与、社会实践、艺术修养等纳入评价维度,用"德智体美劳"积分制替代单一分数排名,实施两年后,该校学生考试焦虑比例下降28个百分点。

教师需要接受"教育神经科学"培训,了解海马体的记忆强化机制后,某物理老师改革了复习方式:将重要公式推导与肢体动作结合(如边比划抛物线边背诵公式),使知识点记忆效率提升40%。

家校协同机制的建立需要制度化设计,建议学校每学期举办"成长对话周",用三方会谈(学生、家长、导师)替代传统家长会,会前由学生自主完成SWOT分析,聚焦个性化发展方案而非分数对比。

在北京市海淀区某小学的"考试博物馆"里,陈列着各个年代的考卷、成绩单和学生的考后反思,最引人注目的展品是贴在入口处的一句话:"考试只是人生的逗号,成长才是永恒的主题。"当我们以更广阔的时空维度审视考试焦虑,就会发现:培养能够与压力共处、在挫折中反弹的成长型思维,远比某次考试的数字更有价值,这需要教育者具备"牵着蜗牛散步"的智慧,在等待与引导中,让孩子逐渐建立起对抗焦虑的心理抗体,最终收获超越分数的人生答卷。