夜幕降临,台灯在书桌上投下暖黄色的光晕,时针悄然滑向十点,这样的场景正在千万个家庭中上演——孩子握着笔杆的手开始发抖,作业本上仍有大片空白,家长在客厅来回踱步,焦虑与疲惫在空气中凝结成冰,当"作业未完成"成为家庭战争的导火索,我们亟需跳出简单的责备与惩罚,用教育智慧破解这场与时间的博弈。

现象背后的深层解码 在北京市某重点小学的跟踪调查中,37%的中高年级学生存在作业超时现象,其中仅有12%源于作业量超标,这个数据揭开了问题的本质:作业拖延是儿童自我管理能力发展的红灯警示,当我们聚焦那些未完成的作业本,实际上看到的是时间管理、情绪调节、任务规划等成长必修课的集体缺位。

神经科学研究显示,8-12岁儿童的前额叶皮层尚在发育中,导致他们对抽象时间的感知力仅相当于成人的60%,就像要求近视者裸眼看清视力表最末行,单纯催促"加快速度"实则是违背生理规律的苛求,那些被家长斥为"磨蹭"的行为,往往是大脑执行功能发育滞后的外在表现。

四大核心诱因全景扫描

-

时间管理能力真空:多数孩子缺乏任务分解意识,面对数学应用题与作文并存的作业清单,如同面对杂乱无章的拼图碎片,某五年级学生曾坦言:"看到要写300字作文,就觉得要花整个晚上,结果发呆两小时才写开头。"

-

注意力黑洞效应:智能手表的震动提醒、窗外飘过的云朵、突然想起的动漫情节,这些成人眼中的"小干扰",对儿童而言却是注意力的致命杀手,脑电图研究证实,儿童从分心状态重回专注平均需要7分钟,是成人的3倍以上。

-

畏难情绪的雪球效应:当遇到超出能力阈值的难题,焦虑情绪会触发心理防御机制,就像滚雪球般,未解的数学题会衍生出"我肯定做不好"的自我否定,最终演变为对整项作业的逃避。

-

家长干预的双刃剑:过度代劳制作手抄报、严格规定每科用时、频繁进屋监督等常见做法,本质上是用成人的时间认知覆盖儿童的时间体验,某教育实验显示,在家长全程监管下完成作业的孩子,两周后自主作业效率下降23%。

时间管理黄金法则实践指南

-

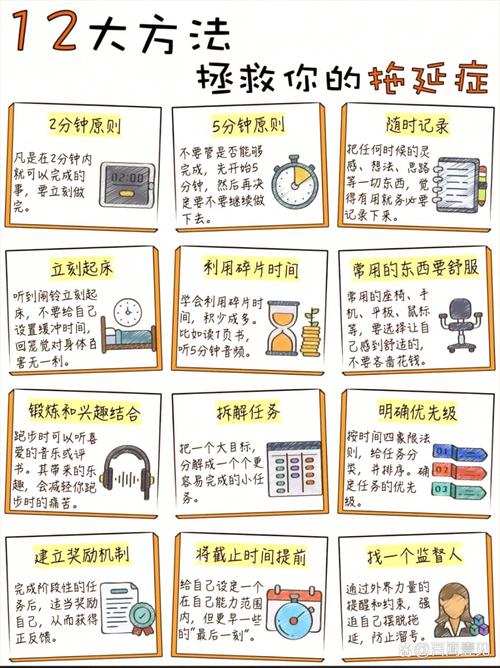

任务拆解可视化训练 引导孩子用彩色便签将作业分解为"基础题""挑战题""创意题"三类,按照"短跑冲刺+中场休息"的模式安排,例如先完成15分钟的基础计算题,用5分钟手指操放松,再挑战1道应用题,这种具象化的时间区块设计,能帮助儿童建立可感知的时间维度。

-

优先级矩阵运用教学 与孩子共同绘制"四象限法则"作业矩阵:紧急重要的数学试卷放在右上角,需要查资料的科学实验设计列入重要不紧急区域,通过贴纸移动游戏,让孩子直观感受任务排序的逻辑,某实验班应用此法后,作业完成效率提升40%。

-

番茄工作法儿童版改良 将传统25分钟单元调整为"15+5"儿童友好模式,配合沙漏计时器增加趣味性,关键要设立可见的进度奖励,例如每完成3个"番茄钟"可获得积分,积满10分兑换自主安排周末半小时的权利。

家长角色转型路线图

-

从监工到教练的蜕变 停止"还有多少没写"的无效追问,转而使用启发式提问:"哪些题目像爬小山坡?哪个部分像探险迷宫?"通过隐喻构建帮助孩子重新定义作业挑战。

-

容错机制的建立 故意预留"空白时间",例如预估1小时完成的作业给予1小时15分钟时限,这多出的15分钟不是冗余,而是为思维卡顿预留的缓冲带,能有效降低焦虑水平。

-

复盘技术的日常化 开发"作业日志"互动游戏:用表情符号评价各科作业难度,绘制"脑力消耗曲线图",周末全家分析曲线规律,共同制定下周优化方案,让成长可见。

校园协同机制的创新探索 上海某实验小学推出的"作业能量银行"值得借鉴:学生每日节省的作业时间可兑换成"能量币",用于兑换图书馆特权或科学实验器材使用权,这种将时间管理转化为具象奖励的机制,使全校作业准时完成率提升至91%。

教育工作者正在探索"阶梯式作业"新形态:将传统统一作业分解为"基础营地""攀登阶梯""巅峰挑战"三个层级,允许学生在完成基础部分后自主选择进阶难度,这种结构化设计既保障教学底线,又给予弹性空间。

在这场与时间的对话中,我们最终要教会孩子的不是如何追赶钟表的指针,而是培养对生命的掌控感,当某个夜晚,孩子主动将沙漏翻转开始下一项作业时,那清脆的玻璃碰撞声,正是成长最动听的音符,每个按时完成的作业本里,都藏着未来从容人生的密码。