当"不爱学习"遇上"该不该管"

初中阶段是基础教育体系中最特殊的时期,根据中国青少年研究中心2023年的调查数据显示,全国范围内62.8%的初中生存在不同程度的学习倦怠现象,其中13-15岁学生的厌学比例较小学阶段激增近三倍,这个数据背后折射出的不仅是教育体制的深层矛盾,更考验着千万家庭的教育智慧。

在笔者近二十年的教育咨询工作中,接触过大量陷入"管与不管"困境的家长,张女士的案例颇具代表性:她14岁的儿子小宇原本成绩优异,进入初二后突然拒绝完成作业,多次在课堂上睡觉,张女士尝试过没收手机、限制外出、请家教监督等措施,反而导致亲子关系恶化,孩子开始出现逃学行为,这个典型案例反映出当代家长面对子女厌学问题时普遍存在的认知偏差与教育误区。

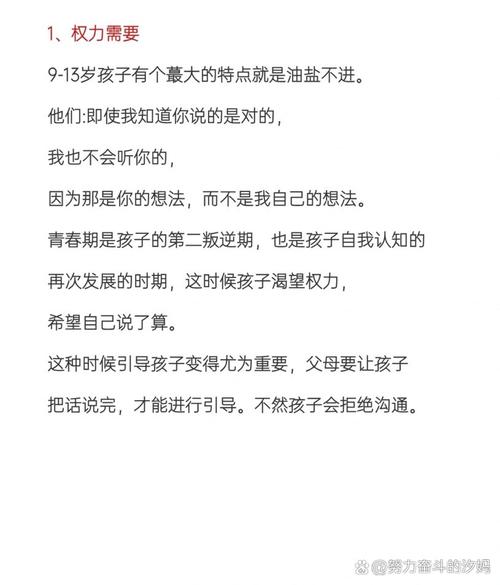

理解青春期:初中生厌学的心理密码

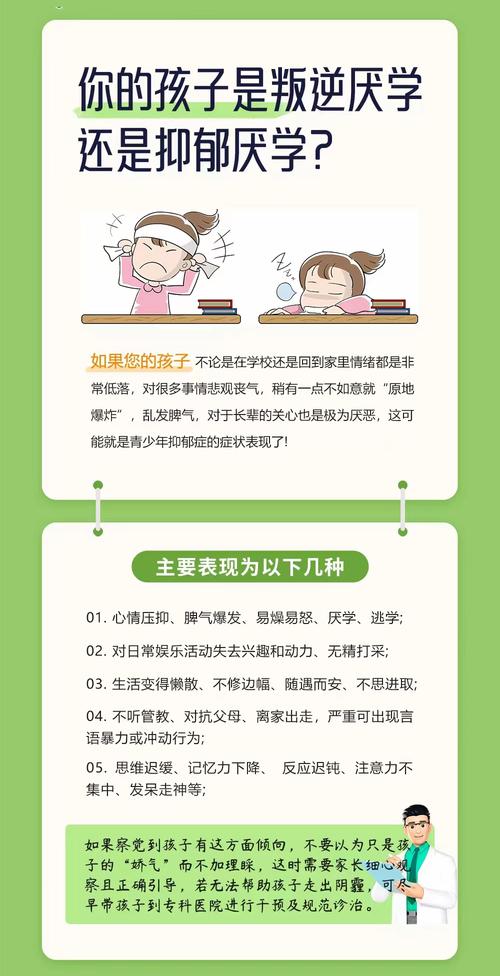

要破解教育困局,首先要解码青春期特有的心理机制,脑科学研究表明,12-16岁青少年前额叶皮质尚未发育完善,导致其决策系统呈现"情绪主导、理性滞后"的特征,这种生理发育特点直接影响学习行为:他们既渴望证明自己的独立思考能力,又缺乏持续专注的自控力;既对新鲜事物充满好奇,又容易陷入即时满足的陷阱。

此时若简单采用强制管理,往往适得其反,就像被压缩的弹簧,外界的压力越大,青少年的逆反心理越强,北京师范大学发展心理研究所的追踪研究显示,过度干预型家庭中的初中生,其学习内驱力比民主型家庭低37%,而焦虑水平却高出42%。

过度干预的代价:当爱变成枷锁

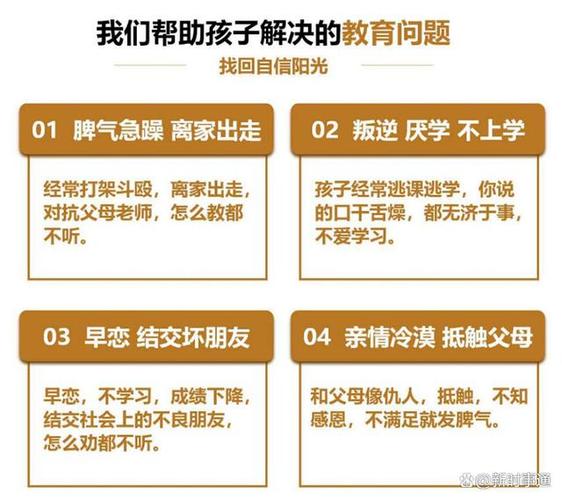

现实中,许多家长陷入"教育焦虑"的漩涡难以自拔,他们坚信"不管就会堕落",却忽视了过度管控带来的隐性伤害:

-

逆反心理的恶性循环 某重点中学的心理咨询档案记录着这样一个案例:初三学生小林在母亲全天候监控下,发展出"双面人格"——在家伪装认真学习,在校故意考试交白卷,这种极端反抗正是长期高压管控的产物。

-

自主能力的慢性阉割 当家长包办学习计划、代劳作业检查、替代错题分析,实质是在剥夺孩子最重要的成长机会,就像永远系着学步带的幼儿,永远学不会独立行走。

-

亲子关系的隐形裂痕 上海某区教育局的调研数据显示,64.3%的初中生最反感的沟通内容就是"学习情况",当家庭对话只剩下成绩单上的数字,情感联结的纽带就在悄然断裂。

放任自流的陷阱:自由背后的危机

与过度干预形成对照的,是另一种极端的"快乐教育"误区,部分家长认为"树大自然直",却忽视了青春期正是价值观形成的关键期:

-

学业塌方的多米诺效应 杭州某民办初中曾对200名"放任型"家庭学生进行跟踪,发现其初三毕业时的成绩较初一入学平均下滑127名,其中38%的学生未能达到普通高中录取线。

-

不良行为的温床培育 心理学中的"破窗效应"在青春期表现尤为明显,当网络成瘾、校园暴力等苗头出现时,缺乏必要引导的孩子更容易滑向危险边缘。

-

成长机遇的永久错失 教育学家蒙台梭利提出的"敏感期"理论提示我们,13-15岁是逻辑思维、自我认知发展的黄金窗口,这个阶段的放任可能造成终身的学习能力缺陷。

智慧管教的平衡法则:从对抗到对话

破解困局的关键在于建立"支持性监督"体系,这需要家长完成三个认知升级:

-

从"指挥官"到"领航员"的角色转变 广州某省级示范初中推行的"家庭学习契约"模式值得借鉴:家长与孩子共同制定学习计划,明确双方责任,例如约定"每周自主安排20小时学习时间,家长仅提供资源支持",这种赋权方式使该校学生自主学习指数提升29%。

-

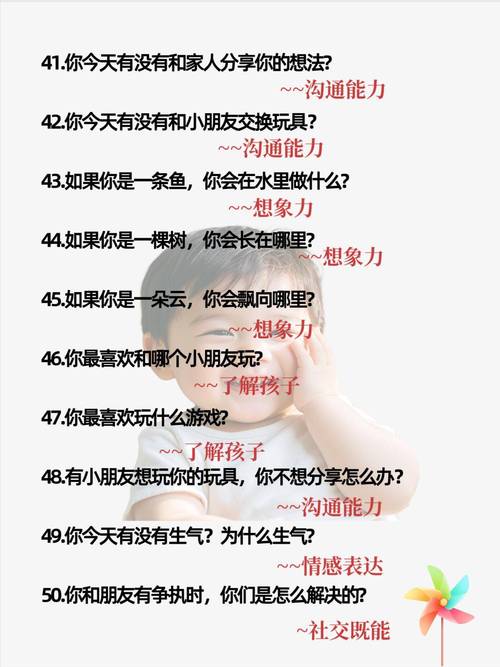

构建情感联结的四大支柱

- 共情沟通:用"我注意到你这周数学作业完成得很艰难"代替"你怎么又没交作业"

- 成就可视化:建立成长档案袋,记录每个微小进步

- 兴趣嫁接:将游戏攻略思维迁移到知识建构中

- 挫折教育:定期开展"失败分享会",破除完美主义焦虑

建立弹性管理机制 借鉴企业管理的OKR(目标与关键成果)理论,帮助孩子设立阶段性目标,例如将"提高英语成绩"分解为"每天记忆15个单词""每周完成2篇阅读理解"等可量化指标,家长的角色转为定期进展回顾而非日常监控。

实操工具箱:给家长的具体建议

沟通技巧升级

- 三明治反馈法:肯定+建议+鼓励("这次作文创意很好,如果论据再充实些会更棒,妈妈相信你能做到")

- 非暴力沟通四步曲:观察-感受-需要-请求

- 设立"无评价时间":每天20分钟纯倾听不评判

学习环境营造

- 建立家庭学习区:配备定时器、任务看板等工具

- 制定电子产品使用公约:作业时段手机存放于指定盒子"

- 打造知识场景:将物理原理融入家电使用,用英语点餐实践

激励机制设计

- 过程性奖励:完成周计划获得周末自主安排权

- 成长积分制:将阅读、运动等纳入积分体系

- 家庭挑战赛:开展诗词接龙、数学谜题竞赛

超越管教的终极思考:培养终身学习者

教育的终极目标不是赢得中考战役,而是培养可持续的学习者,这需要家长着眼以下核心素养的培养:

-

元认知能力 通过"错题分析会""学习方法辩论赛"等活动,帮助孩子建立对学习过程的监控与调节能力。

-

成长型思维 采用"yet教育法":将"我不会解方程"转化为"我还没有掌握解方程的方法"。

-

意义建构能力 定期开展"学科价值讨论",例如探讨数学在人工智能中的应用,让知识获得现实支点。

教育是等待的艺术,更是智慧的修行,面对初中生的学习倦怠,家长既不能做包办代替的"直升机父母",也不能成为放任自流的"甩手掌柜",把握管教的分寸,需要建立在对青春期心理的深刻理解之上,更需要教育智慧的持续修炼,当我们用信任取代监控,用引导替代说教,用陪伴战胜焦虑,教育的真谛就会在亲子共同成长中自然显现。