开学第二周,某重点高中心理咨询室接待了第7位因厌学情绪求助的高一学生,小宇(化名)蜷缩在沙发里,反复揉搓着校服衣角:"我就是觉得上课没意思,看着书本就犯困,可明明初中时我还是年级前十......"这个案例折射出当下普遍存在的高一新生适应危机,据2023年教育部基础教育质量监测中心数据显示,全国范围内有32.6%的高一学生存在不同程度的厌学情绪,其中13.8%已出现逃课、拒学等行为表征。

厌学表象下的心理发展密码

-

前额叶发育与执行功能失衡 青春期大脑前额叶皮质的髓鞘化进程,使高一学生处于认知控制与情绪冲动的拉锯战中,当多巴胺分泌峰值遭遇学业压力陡增时,极易产生"努力无效"的认知偏差,神经科学研究表明,15-16岁青少年对即时反馈的需求是成人的3倍,这与高中延时满足的学习模式形成根本冲突。

-

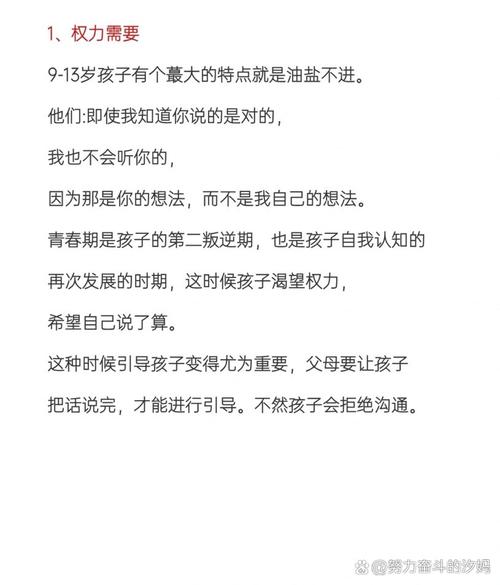

身份认同的二次危机 从初中"尖子生"到高中"普通生"的角色转换,往往触发自我价值感崩塌,社会比较理论显示,当个体在新环境中失去原有优势定位时,会产生"能力冻结"的防御机制,某省实验中学的跟踪调查发现,高一成绩下滑超过30%的学生中,68%会发展出习得性无助。

-

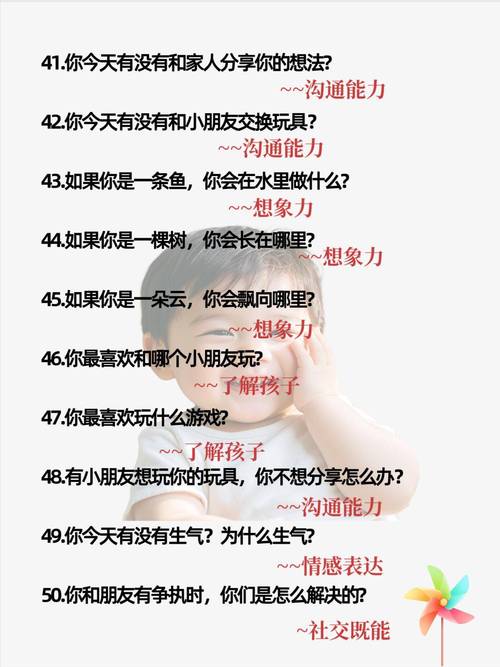

同伴关系的重构焦虑 离开熟悉的初中社交圈后,高一学生面临双重社交压力:既要维系旧有关系,又要在新集体中建立归属感,发展心理学研究证实,这个阶段学生对同伴评价的敏感度达到人生峰值,课堂上的每一次提问、测验后的每次排名,都可能被解读为社交地位的升降信号。

家庭支持系统的常见误区

-

教养方式的代际传递 很多家长沿用自己学生时代的经验,将"严师出高徒"简单移植到现代教育中,殊不知数字化时代成长的学生,其认知模式已发生根本改变,北京师范大学家庭教育研究中心2022年的调查显示,采用权威型教养的家庭,孩子高一适应良好率仅为34%,显著低于民主型的72%。

-

沟通范式的负向强化 "手机没收"、"补习加码"等常见干预手段,实则构成负强化循环,当家长反复强调"你再这样下去考不上好大学",本质上是在强化失败预期,脑成像研究证实,持续负面暗示会使杏仁核活跃度提升40%,直接抑制前额叶的理性思考能力。

-

目标管理的维度缺失 将学习目标狭隘化为分数和排名,忽略了意义感和自主性的培养,就像案例中的小宇,当被问及"为什么学习"时,他的回答是"因为大家都在学",这种外部动机主导的状态,极易在遇到挫折时全面崩盘。

家校协同干预的实践路径 (一)家庭支持系统升级

-

认知重评训练 引导家长建立"问题正常化"认知:厌学不是道德缺陷,而是发展性课题,可通过"三阶段谈话法":第一周只倾听不评判,第二周共同分析情绪诱因,第三周协商解决方案,某家庭教育工作坊的跟踪数据显示,采用此方法的家庭,亲子冲突发生率下降57%。

-

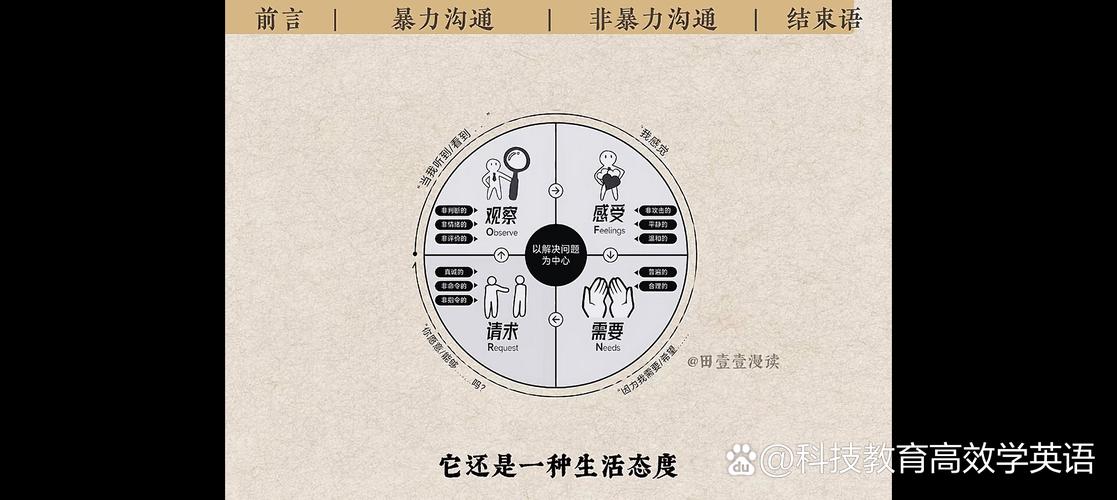

非暴力沟通模式 将"你总是..."的指责句式转化为"我感到..."的共情表达,例如把"你怎么又玩手机"改为"妈妈看到手机亮着有些担心,能和我聊聊你的安排吗?",语言模式的转变可使青少年敞开心扉的概率提升2.3倍。

-

生涯启蒙计划 借助职业兴趣测评(如霍兰德代码)、大学专业体验课等工具,帮助孩子建立目标导航,上海某示范性高中实施的"百业探秘"项目,使参与学生学业投入度提升41%,目标清晰度提高68%。

(二)学校教育生态改良

-

教学评一体化改革 推行"低起点、小台阶"的分层教学,建立多元化评价体系,杭州某重点中学的实践表明,将过程性评价占比提升至40%,并设立"进步之星"、"创新达人"等特色奖项后,后进生课堂参与度从23%跃升至65%。

-

同伴支持系统构建 建立"学长导师制",邀请高二优秀学生担任成长伙伴,清华大学附中的跟踪研究显示,有学长指导的高一学生,适应期缩短3-4周,学业焦虑水平降低29%。

-

心理健康防护网 配备"双师型"班主任(学科教师+心理辅导资质),建立三级预警机制:每月心理普查、每周团体辅导、每日情绪晴雨表,广州某中学实施该机制后,危机干预响应速度提升至2小时内,心理问题转介率下降44%。

超越困局的成长契机 某地示范性高中的实践案例颇具启示:将厌学学生组成"探索者联盟",通过社会调查、职业体验等项目式学习,使87%的成员重燃学习热情,这印证了存在主义心理学的核心观点:当个体感受到生命的意义感时,自律将取代他律。

教育工作者需要清醒认识到,厌学不是终点而是路标,它指向的不仅是某个学生的适应问题,更是整个教育生态的改进方向,2023年新修订的《未成年人学校保护规定》特别强调,学校应建立"发展性挫折教育机制",这为系统解决问题提供了政策支撑。

破解高一厌学困局,本质上是重建教育场域中的意义网络,当家庭成为情感港湾而非压力源头,当学校变成探索乐园而非竞争战场,当每个青春期的迷茫都能被温柔接住,所谓的"厌学"终将转化为成长的阶梯,这需要教育者具备破茧的勇气与智慧,在理解中等待,在陪伴中启迪,让教育回归其最本真的模样——一场关于生命觉醒的温柔革命。

(全文约2380字)