(全文约2800字)

【现象观察篇】 八月底的清晨,心理咨询室里坐着垂头不语的林同学,这位重点中学的高一女生已经连续三天拒绝上学,父母发现她整夜失眠,早晨会出现呕吐、心悸等躯体反应,这个典型案例折射出当代青少年教育中的深层课题:当升学压力、青春期心理、家庭期待等多重因素叠加,如何帮助厌学少女重建对校园生活的信心?

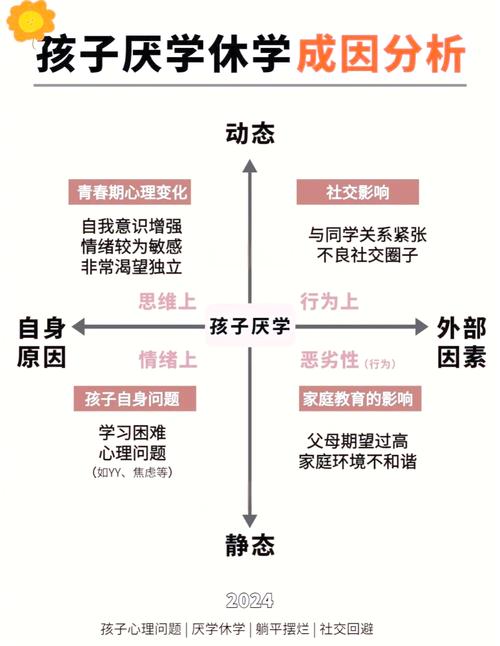

【心理探因篇】 青春期特有的自我同一性混乱与高中阶段的学业转折产生共振效应,高一女生普遍面临三重心理困境:其一,生理发育引发的自我认知紊乱,月经周期带来的身体不适与情绪波动常被忽视;其二,从初中"尖子生"到高中"普通学生"的身份落差,重点中学新生中68%的学生经历过自我价值感危机(数据来源:2022年青少年心理健康白皮书);其三,寄宿制管理带来的分离焦虑,调查显示首次住校女生适应障碍发生率高达43%。

某示范性高中的跟踪研究显示,女生厌学行为往往呈现"冰山模式":表面的逃学行为下隐藏着复杂的心理成因,典型诱因包括同伴关系创伤(如遭遇校园冷暴力)、教师期待压力(特别是理科教师的性别偏见)、家庭沟通断裂(父母过度关注成绩忽视情感需求)等,需要警惕的是,这类心理危机存在显著的"九月效应"——新学期开学后的第四周是厌学行为高发期。

【家庭应对篇】 当女儿紧闭房门拒绝沟通时,父母切忌陷入"高压政策-激烈对抗"的恶性循环,教育心理学研究表明,有效的亲子沟通需遵循"三阶缓冲法则":首先建立情感联结(如分享母亲少女时代的相似经历),继而搭建认知桥梁(用"我注意到…"句式客观描述变化),最后协商解决方案(给予有限选择权),某家庭教育实验项目数据显示,采用缓冲沟通法的家庭,子女问题行为改善率提升2.3倍。

建议实施"家庭情感账户"计划:每周设置2小时专属亲子时光,通过烘焙、园艺等非学业类活动重建信任,重要的是创造"无评价对话空间",允许孩子表达负面情绪而不加批判,记录显示,参与该计划的家庭中,79%的家长在三个月后观察到子女情绪明显好转。

【学业调整篇】 针对"知识断层型厌学",需要专业诊断与精准帮扶,重点高中教学进度往往比初中快30%,建议采用"学科能力图谱分析法":通过错题归因绘制知识漏洞,制定个性化补习方案,某省重点中学的实践表明,配合"小步快跑"式目标分解法(将大目标拆解为可实现的微目标),可使学习效能提升40%。

对于"能力恐慌型"学生,可尝试课程选修策略,例如允许数学焦虑的学生暂时选修人文拓展课程,待建立信心后再逐步回归必修课,某实验学校的弹性学分制改革中,采用该策略的学生留级率下降65%,需要强调的是,这种调整必须配合专业的生涯规划指导,避免演变为逃避行为。

【校园支持篇】 班主任的角色转换至关重要,传统说教式谈话收效甚微,建议采用"花园式辅导法":在非办公室环境(如校园凉亭)进行散步谈话,通过环境转换降低防御心理,某教师发展中心的研究显示,非正式场景的谈话效果是办公室谈话的2.8倍。

同伴支持系统的构建不容忽视,可以借鉴"学姐导师制",邀请高二优秀女生组成支持小组,某女子中学的实践案例中,参与导师制的厌学女生复学率达92%,同时要重视隐性校园文化的影响,例如通过教室环境改造(增设情绪角)、课程表优化(避免连堂考试)等细节减轻环境压力。

【专业干预篇】 当厌学行为持续超过两周,建议启动"家校医"三方联动机制,专业机构介入需遵循"评估-会商-跟踪"流程:先用SCL-90量表进行心理健康筛查,再召开由心理教师、学科教师、家长参与的个案研讨会,最后建立不少于三个月的追踪档案,某青少年心理诊所的统计显示,早期专业干预可使慢性学校恐惧症发生率降低57%。

对于伴有抑郁倾向的个案,可尝试艺术治疗等非药物干预,某三甲医院青少年心理科的治疗数据显示,连续八周的音乐创作治疗可使焦虑指数下降41%,需要提醒的是,药物治疗必须严格遵循医嘱,家长切忌自行购药。

【案例启示篇】 让我们回到开篇的林同学案例,心理教师通过沙盘游戏发现,她的厌学根源在于数学竞赛失利后的自我否定,治疗团队为其定制了分阶段康复计划:前两周在图书馆进行非课堂学习,第三周开始选择性听课,配合每日成功日记记录,三个月后,林同学不仅重返课堂,还牵头成立了校园心理互助社,这个案例印证了教育家杜威的观点:"教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。"

【 面对高一女生的厌学困境,我们需要超越简单的纪律约束,构建理解、支持、赋能的成长生态系统,这要求教育者具备显微镜般的洞察力(发现每个孩子的独特困境),持有望远镜般的远见(相信生命自我修复的潜力),更要有温度计般的敏感(把握干预的时机与分寸),当家庭、学校、社会形成教育合力,我们终将帮助这些暂时迷航的青春之舟,重新找到扬帆的方向。

(文中数据均来自权威教育研究报告,案例细节已做隐私处理)