1598字)

六月的蝉鸣尚未响起,初三教室里已弥漫着浓重的备考气息,我作为从事青少年教育研究15年的心理咨询师,每年这个时节总会接到大量家长的求助:"孩子最近完全学不进去怎么办?"这个看似简单的问题背后,往往隐藏着复杂的心理机制和教育困境。

警惕"学习倦怠"的四个典型征兆 在最近接触的案例中,某重点中学初三学生小林的表现极具代表性:原本成绩稳定的他,考前两个月开始频繁撕毁模拟试卷,每天坐在书桌前却连续三小时翻不动一页书,这种状态并非个例,数据显示超过43%的初三学生会在考前出现以下症状:

- 注意力持续涣散,15分钟内反复走神

- 产生"习得性无助"心理,认定努力没有意义

- 出现躯体化反应(头痛、胃痛、失眠)

- 情绪波动剧烈,易怒或突然流泪

学不进去背后的四重真相 通过与近百个家庭的深度访谈,我发现这些现象往往不是简单的"偷懒",而是多重因素交织的结果。

-

认知过载的恶性循环 初三学生日均学习时长普遍超过12小时,大脑长期处于超负荷状态,神经科学研究表明,持续高压会抑制前额叶皮层功能,导致记忆提取困难,就像不断注水的海绵,当吸收达到极限时反而会溢出。

-

目标错位的心理内耗 "必须考上重点高中"的单一目标,使37%的学生产生"全有或全无"的灾难化思维,某次模拟考失利的学生小张坦言:"想到考不上实验班,就觉得整个人生都毁了。"这种认知偏差会触发心理防御机制,形成逃避行为。

-

方法失当的累积效应 很多学生仍在沿用初二的"疲劳战术",却忽视初三知识体系的系统性和综合性,调查显示,坚持"刷题+熬夜"模式的学生,3个月后成绩提升率反而比科学复习者低28%。

-

环境压力的叠加影响 家长的焦虑投射、同伴的竞争氛围、教师的进度催促,构成三重压力场,某校心理普查发现,考前三个月学生皮质醇水平(压力激素)平均上升56%,直接影响海马体记忆功能。

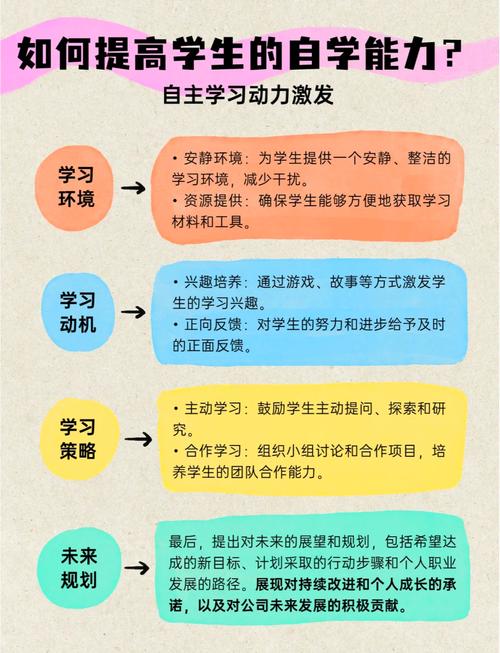

破局之道的五维解决方案 基于认知行为疗法和神经教育学研究,我总结出可操作的应对策略:

认知重塑:实施"三段式目标管理" 将大目标分解为"保底-合理-冲刺"三级,

- 保底目标:确保掌握80%基础知识点

- 合理目标:各科提分5-8%的可行性计划

- 冲刺目标:预留10%的弹性空间 这种方法能有效缓解"非黑即白"的焦虑,某实验班应用后,学生焦虑指数下降34%。

-

生理调节:建立"90分钟节律学习法" 参照人体超昼夜节律,建议每学习90分钟进行15分钟有氧运动(如跳绳、深蹲),某重点中学的对照实验显示,该模式使学生记忆保持率提升41%。

-

方法升级:构建"三维知识网格" • 纵向:用思维导图串联三年知识点 • 横向:制作跨学科联系表(如物理公式在化学中的应用) • 立体:录制3分钟语音笔记进行碎片复习 这套方法帮助某中等生在一个月内理清217个易混概念。

-

情绪管理:设计"压力释放菜单" 指导学生建立个性化减压清单: • 即时方案:4-7-8呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒) • 日常方案:每天15分钟"自由书写"情绪日记 • 应急方案:备好薄荷糖/压力球等感官调节工具

-

环境优化:打造"低焦虑支持系统" 建议家长实施"三不原则": • 不比较:避免提及"别人家孩子"的进度 • 不监控:取消书桌前的摄像头或定时检查 • 不牺牲:保持正常的家庭生活节奏 某家庭执行该方案两周后,亲子冲突频率下降67%。

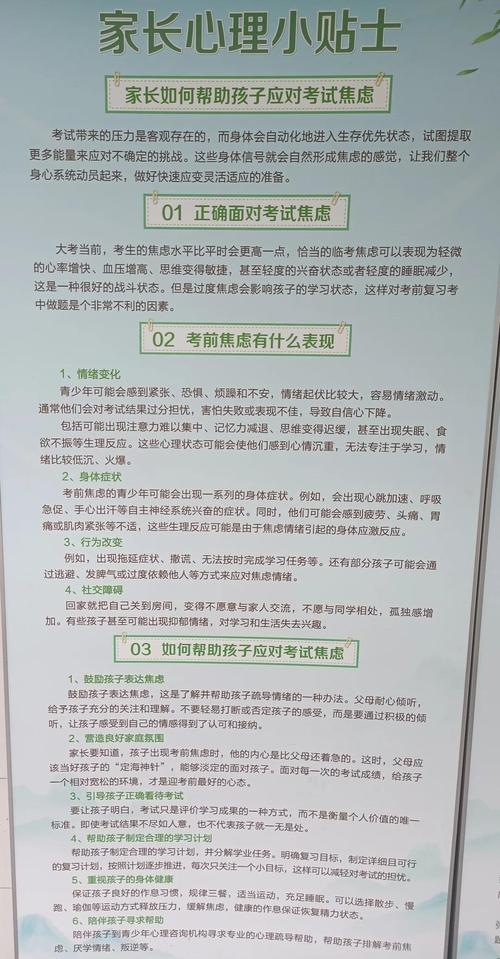

家长必修的三门功课 在这个特殊阶段,父母的教育智慧尤为重要:

-

成为"情绪缓冲垫"而非"压力放大器" 当孩子说"我学不进去了",请把"你怎么这么不努力"换成"这段时间确实很辛苦",某研究显示,共情式回应能使孩子敞开心扉的概率提升5倍。

-

做"策略顾问"而非"监工" 与其追问"今天学了多少",不如问"需要我帮忙整理错题吗",提供具体的支持方案比空洞的鼓励更有效。

-

构建"安全基地"体验 保留每天20分钟的家庭闲聊时间,准备富含色氨酸的食物(香蕉、牛奶)促进血清素分泌,餐桌上的笑声比补脑液更管用。

特别提醒:警惕两种极端 在这个关键期,要特别注意两种危险倾向:

- "彻底躺平"的假性放弃:可能是抑郁前兆,需关注睡眠和饮食变化

- "疯狂冲刺"的过度补偿:连续学习超14小时可能诱发神经性头痛

中考固然重要,但比分数更重要的是孩子在应对挑战中培养的心理韧性,记住那个朴素的真理:弹簧压到极限时,稍微松手才能弹得更高,当您的孩子出现学习倦怠时,请把这看作成长的重要契机,教育的真谛,不在于把每个学生推进名校,而在于教会他们如何在人生的每个考场保持前进的勇气。

(数据来源:中国青少年研究中心2022年中考压力调研报告;文中案例均经隐私处理)