两种极端现象

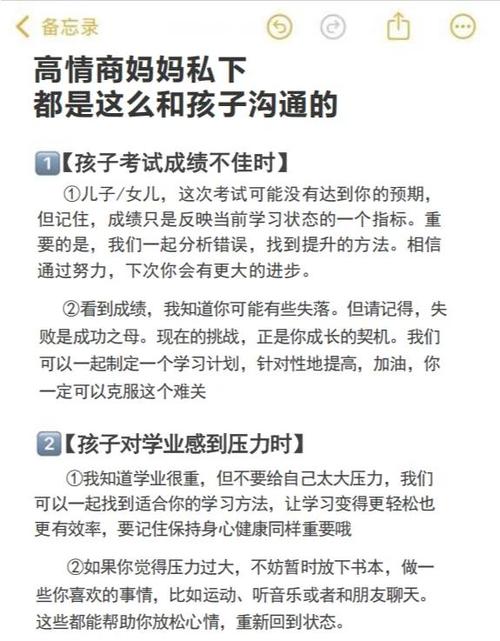

当孩子带回一张进步的成绩单,许多家长的第一反应是欣喜若狂,但这种情绪往往会在短时间内演变为两种极端:一种是过度奖励式的"补偿型鼓励",另一种是表面肯定下的"隐形否定",教育心理学研究发现,这两种极端反应都可能对孩子未来的学习动机产生负面影响。

在商场玩具柜台前,我们常听到这样的对话:"这次考到前十名就给你买最新款游戏机";在家长群中,"我家孩子这次终于不是吊车尾了"的发言也屡见不鲜,这些看似平常的鼓励方式,实则暗藏隐患,物质奖励容易让孩子将学习异化为交易,而带有贬低意味的"进步肯定"则可能打击孩子的自我认同感。

常见鼓励方式的三大误区

物质奖励的陷阱:当学习变成交易

某重点中学的心理咨询室记录显示,62%出现厌学情绪的学生,早期都经历过"考多少分换礼物"的激励模式,这种外在刺激会逐渐削弱孩子的内在学习动机,就像给机器加油般机械,当奖励阈值不断提高,孩子可能产生"没有新手机就不学习"的交易心理。

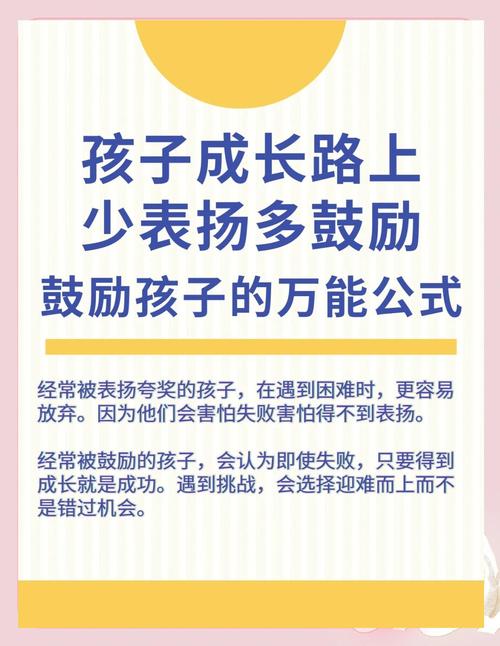

过度表扬的副作用:虚假自信的养成

"宝贝真聪明!""你就是个小天才!"这类笼统的夸奖正在制造"表扬依赖症",斯坦福大学卡罗尔·德韦克教授的研究表明,过度强调天赋的表扬会让孩子形成固定型思维,面对困难时更容易选择放弃,孩子可能为了维持"聪明"的标签,回避具有挑战性的学习任务。

比较式鼓励的伤害:隐形的心理暴力

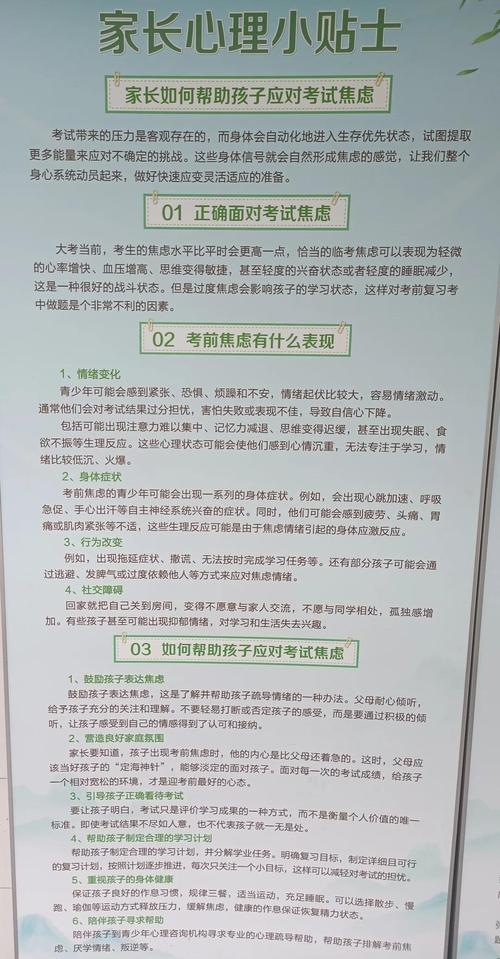

"这次超过同桌了,要继续保持啊"这类话语,本质上是将他人作为衡量标尺,北京师范大学2022年的调查显示,长期接受比较式鼓励的孩子,68%存在不同程度的焦虑情绪,这种鼓励方式不仅破坏同伴关系,更会让孩子陷入"永远有人比我强"的焦虑循环。

科学鼓励的四维模型

具体化表扬:看见努力的过程

有效的鼓励应该像显微镜般聚焦细节,与其说"这次数学考得不错",不如具体指出:"最后两道大题解题步骤完整,看来错题本整理得很有效",这样的反馈帮助孩子建立清晰的努力-结果认知链条。

实践建议:

- 对照试卷逐项分析进步点

- 用"我注意到..."句式开启对话

- 将进步与具体行为建立联系

过程导向:超越分数表象

某市中考状元家长分享经验时特别提到:"我们从不问考了多少分,只关心最近学到了什么新方法",这种关注重心的转移,能帮助孩子建立持续进步的内在动力系统。

具体方法:

- 制作"学习过程记录表"

- 定期进行非分数维度的成长复盘

- 引导孩子描述解题过程中的思维变化

情感联结:构建安全分享场域

心理学中的"安全基地理论"指出,当孩子确信自己的进步能被真实接纳时,会更愿意持续努力,家长可以创设"进步茶话会",在轻松氛围中倾听孩子的自我评价,用"你觉得哪些方面做得特别好"替代"这次怎么还没考到第一"。

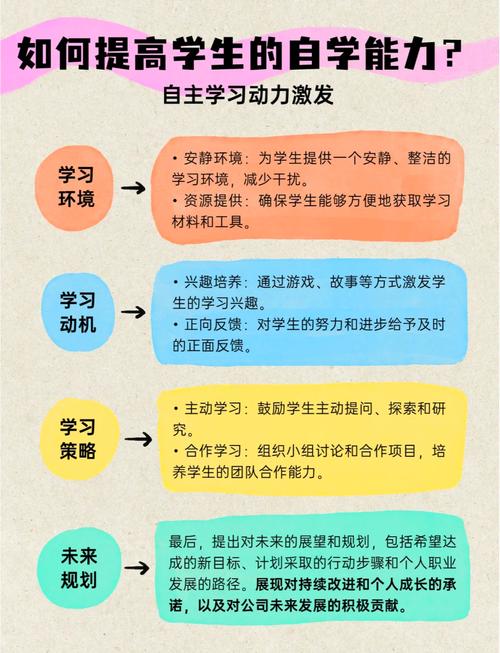

成长型思维培养:把进步转化为阶梯

将每次进步定位为成长路上的坐标而非终点,可以和孩子共同制作"能力发展地图",用可视化方式呈现知识掌握度的变化,当孩子看到二次函数从红色警告区移动到绿色安全区,这种具象化的进步体验比任何口头表扬都更有说服力。

特殊情境的应对策略

跳跃式进步后的防骄策略

当孩子从班级30名跃升至前10名,家长既要肯定突破,也要预防自满,可采用"三明治沟通法":具体肯定+理性分析+未来展望。"应用题得分率提升说明你拓展了思维(肯定),但基础题仍有粗心现象(分析),下次可以试试双色检查法(展望)。"

波动式进步的引导艺术

面对成绩像心电图般起伏的孩子,要建立"趋势观察"视角,绘制折线图展示半年内的变化趋势,用绿色箭头标注积极信号,告诉孩子:"虽然这次比上次低2分,但你的知识低谷区在持续缩小。"

单科突破的激励技巧

当孩子在弱势科目取得进步时,要避免"要是其他科也这样就好了"的转折句式,可以设计"学科能量条",用不同颜色标记各科进步空间,如数学能量条已填充60%,让孩子直观感受成长节奏。

建立长效鼓励机制

家庭成长档案的创建

准备专属文件夹,收集能反映进步的各种材料:从布满修改痕迹的草稿纸到老师的批注评语,定期(建议每季度)进行全家回顾,用实物见证量变到质变的过程。

个性化激励图谱

与孩子共同设计"进步里程碑",将大目标分解为可达成的阶段性小目标,例如背诵500个单词对应解锁周末露营,完成实验报告获得博物馆参观机会,关键是要让奖励与学习体验形成正向关联。

跨学科能力迁移

引导孩子发现进步背后的可迁移能力,数学解题能力的提升可能反映了逻辑思维的进步,这种能力同样可以应用于物理学习,制作"能力迁移路线图",帮助孩子建立学科间的认知桥梁。

让进步成为自我认知的镜子

真正的教育智慧,在于将每次进步转化为孩子认识自我的契机,当家长学会用显微镜观察努力,用望远镜展望成长,用平视镜建立对话,那些看似平常的分数变化,就会成为滋养生命成长的养分,我们最终要培养的不是"考得好的孩子",而是"懂得如何让自己变得更好的学习者",这种超越分数的鼓励艺术,才是家庭教育的核心价值所在。