深秋的下午,张女士又一次在家长群里看到期中考试成绩单,15岁的儿子小宇数学依然没及格,这已经是连续第三次考试低于班级平均分,她想起孩子每天伏案学习到深夜的身影,书桌上成摞的练习册和用完的笔芯,眼眶不禁发酸——为什么努力总换不来应有的回报?这种场景正发生在无数中国家庭中,教育部2022年基础教育质量监测数据显示,超过37%的中学生存在"高投入低产出"的学习困境,当孩子的汗水未能浇灌出理想的花朵,家长如何搭建科学有效的激励系统,将考验教育智慧的核心。

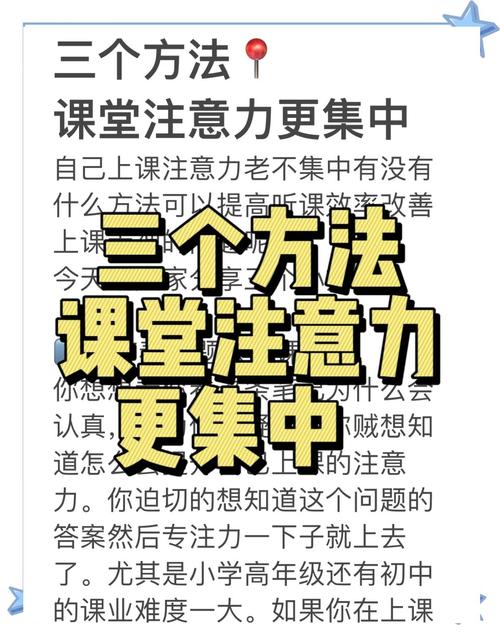

破解"假性努力"背后的真实困境 许多家长容易陷入"非黑即白"的判断误区,要么责备孩子不够勤奋,要么质疑其智力水平,但北京师范大学教育心理研究所的追踪研究发现,62%的"努力无效"案例存在认知策略偏差,就像小宇每天机械刷题3小时,却从未系统整理错题本;早起背诵英语单词,但从不练习造句运用,这种表层努力犹如在沙漠中挖井,深度永远达不到水源层。

家长需要化身"学习侦探",与孩子共同完成三个诊断步骤:首先还原最近一周的学习场景,用时间轴标注各科投入时长;其次分析试卷错题类型,识别知识盲区与思维短板;最后观察孩子的情绪波动曲线,捕捉焦虑、畏难等心理障碍,当13岁的雯雯妈妈发现女儿80%的数学错误都源于审题偏差,她们共同设计了"读题三步骤"训练,两个月后成绩提升了20分。

重构评价体系的四维坐标轴 传统分数评价如同单色滤镜,过滤了成长过程的丰富光谱,上海教育科学院建议建立"过程-方法-品质-结果"的四维评估模型,每周五晚,李先生的家庭会议固定包含四个环节:孩子自述本周突破的认知难点,展示新掌握的学习方法,分享应对挫折的心理体验,最后才是测验结果分析,这种结构化反馈使孩子逐渐理解:比分数更重要的是思维能力的进阶。

某重点中学的实践印证了这种方法的有效性,教师要求每个学生建立"成长账户",记录课堂发言质量、作业创新解法、小组合作贡献等30余项非分数指标,数据显示,持续记录该账户的学生,其学习内驱力指数比对照组高出41%,抗压能力提升27%。

培养成长型思维的三个支点 斯坦福大学德韦克教授提出的成长型思维理论,在教育现场焕发着实践生命力,杭州某初中班主任王老师创设的"失败博物馆"令人耳目心——学生自愿展出自己最糟糕的试卷,附上反思改进方案,当孩子们看到连学霸都有过30分的物理试卷,对挫折的恐惧逐渐转化为进步的动力。

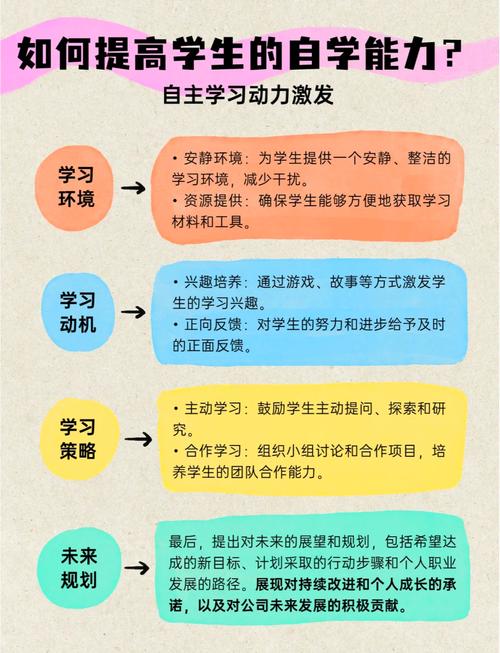

家长可以借鉴三个具体策略:用"暂时性"语言替代定性评价,把"这道题不会"转化为"这个解题方法还没掌握";创设"错误变宝藏"家庭游戏,奖励找出作业中的典型错误;定期召开"思维进化故事会",全家分享各自突破舒适区的经历,这些方法帮助孩子建立"能力可塑"的认知图式。

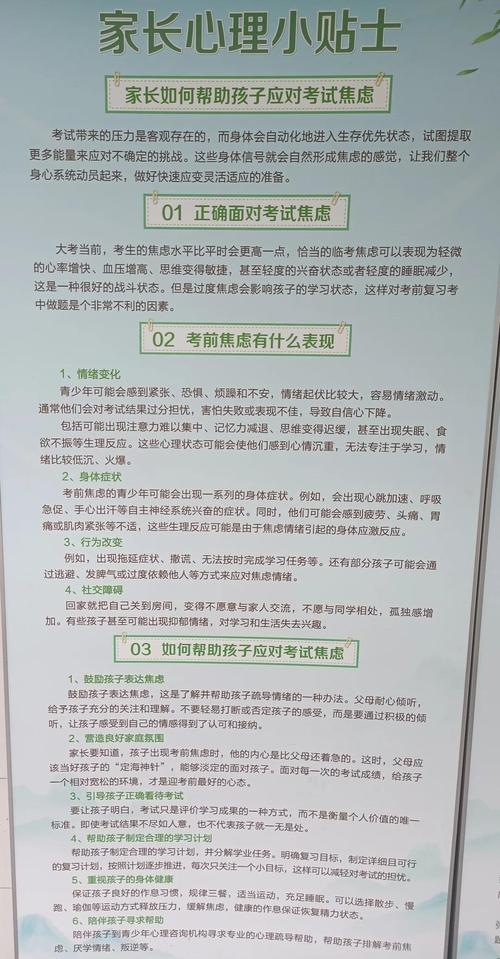

构建支持系统的黄金三角模型 教育神经学最新研究表明,持续性的学业挫败会引发前额叶皮层激活抑制,这意味着孩子需要的不仅是方法指导,更需要情感支持系统的重建,成都七中心理咨询室提出的"黄金三角模型"值得借鉴:学校提供诊断性学业辅导,家庭营造安全的情感港湾,社区搭建实践体验平台。

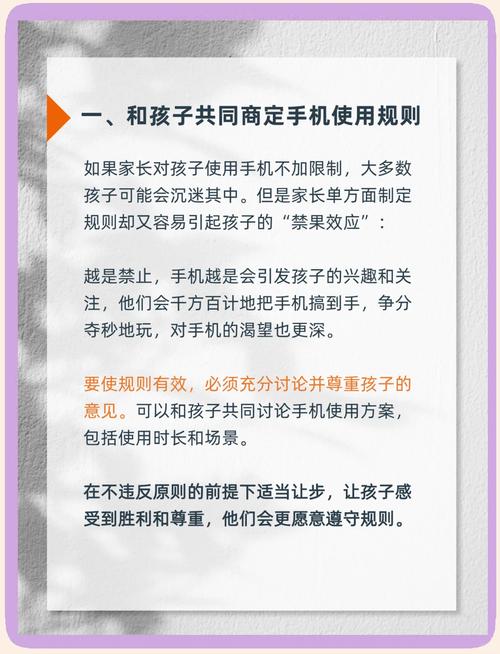

具体到家庭场景,可以实施"三不原则":不在饭桌谈成绩,不让补习侵占全部周末,不拿他人比较,取而代之的是创设"才能展示夜",让孩子教家长某个知识点;组织"家庭科研项目",比如共同测算每月水电费规律,北京某家庭通过每月一次的"逆向教学日",孩子担任"小老师"讲解学科难点,半年后其知识结构化程度显著提升。

把握激励时机的韵律美学 教育激励如同钢琴演奏,讲究时机的节奏把控,脑科学证实,当孩子处于"平静反思期"时,建设性建议的吸收效率最高,智慧的家长会把握"24小时黄金期":在成绩公布当天给予情感接纳,次日共同享用喜欢的食物,待情绪平复后再启动分析改进。

南京某重点小学的"三次沟通法"颇具参考价值:第一次拥抱说"我知道你尽力了",第二次散步时问"你觉得自己哪里进步了",第三次书桌前讨论"我们可以尝试哪些新方法",这种渐进式沟通既保护自尊心,又引导理性反思。

教育不是百米冲刺,而是伴随终身成长的马拉松,当我们用多维视角替代分数焦虑,用过程激励置换结果苛责,那些暂时落后的孩子终将找到属于自己的绽放节奏,就像种子破土需要不同季节的孕育,每个孩子的成长时序都值得被尊重和期待,在这条陪伴之路上,家长要做的是播撒希望的光照,而非拔苗助长的推手,因为教育的真谛在于唤醒内在力量,而非简单的分数兑换。