引言:被误解的数学能力

在大多数家长的认知中,数学成绩与计算能力几乎画上了等号,孩子计算速度慢、口算错误率高,往往会让家长陷入焦虑:“连加减乘除都算不好,数学是不是没救了?”这种担忧的背后,其实隐藏着一个根深蒂固的误解——将数学等同于计算,数学的范畴远不止于此,从逻辑推理到空间想象,从问题建模到创新思维,数学能力的维度远比我们想象的丰富,计算能力薄弱的孩子,是否真的与数学学习“绝缘”?答案显然是否定的。

计算能力≠数学能力的全部

数学的本质是思维的学科,而计算只是其中的一种工具,以数学家为例,许多顶尖学者并不以“计算快”著称,却凭借深刻的逻辑能力和抽象思维推动了数学的发展,爱因斯坦曾自嘲“数学计算容易出错”,但他通过物理直觉和数学模型的结合改变了人类对宇宙的认知。

对儿童而言,数学学习的核心目标并非成为“人形计算器”,而是培养以下能力:

- 逻辑推理:通过分析问题条件,找到解决路径;

- 抽象思维:将具体问题转化为数学语言(如方程、图形);

- 空间想象:理解几何结构或三维关系;

- 问题解决:综合运用知识应对实际挑战。

这些能力与计算速度并无直接关联,一个计算慢但擅长拆解复杂问题的孩子,可能比计算快却依赖机械重复的学生更具数学潜力。

计算薄弱的根源:是能力不足,还是“心理陷阱”?

许多孩子计算能力差,并非源于智力缺陷,而是受到以下因素的影响:

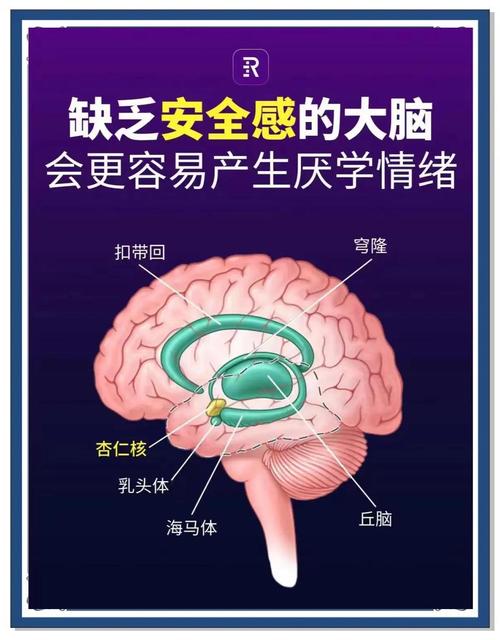

心理压力与负面标签

当孩子频繁因计算错误被批评时,可能形成“我数学不行”的自我暗示,进而产生焦虑,这种情绪会占用大脑的认知资源,导致注意力分散,错误率进一步升高,形成恶性循环。

基础概念模糊

计算错误的背后,可能是对位值制(如“进位”“借位”)、运算规则(如乘法分配律)的理解不扎实,孩子若未真正理解“12×5=10×5+2×5”的原理,仅靠背诵口诀,就容易在复杂运算中出错。

教学方法偏差

部分教师过度强调“题海战术”,要求孩子重复练习同类计算题,却忽视对算理的解释,这种训练方式可能让孩子养成依赖记忆而非思考的习惯,一旦题目形式变化,错误率便会上升。

突破瓶颈:从“补计算”到“补思维”

帮助计算能力薄弱的孩子学好数学,关键在于跳出“狂练计算”的误区,转而构建数学思维的底层框架,以下是具体策略:

分阶段夯实基础

- 初级阶段:用实物操作(如积木、计数器)辅助理解数理,用10个一组的木棒演示“进位”,让孩子直观感受“满十进一”的概念。

- 中级阶段:通过生活场景理解运算意义,如用“购物找零”学习减法,用“分糖果”理解分数。

- 高级阶段:引入思维导图梳理运算规则,例如用流程图分析“四则混合运算”的步骤优先级。

优先发展“非计算能力”

- 逻辑游戏:通过棋类、数独、编程等培养逻辑链条的构建能力。

- 语言表达:鼓励孩子用语言描述解题思路(如“我先画图找到规律,再列式计算”),这能强化逻辑连贯性。

- 错误分析:将错题归类为“粗心”“概念不清”或“方法错误”,针对性改进。

合理使用工具

计算器、草稿纸、几何软件等工具并非“作弊”,而是帮助孩子跳过机械步骤,专注于高阶思维,用计算器处理复杂数值后,孩子可以更投入地分析应用题中的数量关系。

成功案例:从“计算困难生”到数学竞赛选手

小宇(化名)在小学三年级时,曾因计算速度慢被老师建议“降低数学学习要求”,他的家长调整策略后,采取了以下措施:

- 减少重复练习:每天只做5道计算题,但要求完整口述每一步的原理;

- 强化图形思维:用乐高积木学习分数,用折纸理解对称性;

- 参加数学社团:通过团队合作解决开放式问题(如设计校园绿化方案)。

两年后,小宇在全国小学数学建模比赛中获奖,他的教师评价:“他的计算依然不算快,但他擅长用图表简化问题,这种能力比单纯的计算更有价值。”

给家长与教师的建议

- 避免“能力归因”:不说“你就是粗心”,而是引导孩子分析“刚才哪一步的思路出了问题”;

- 提供多元评价:除了计算题,增加逻辑推理、实践应用类任务的评分权重;

- 耐心等待“开窍期”:部分孩子对抽象概念的理解较晚,但一旦突破瓶颈,进步可能超乎预期。

数学的本质是思考,而非计算

计算能力只是数学海洋中的一朵浪花,当孩子在这片浪花中暂时迷失时,我们更需要引导他们眺望远方——那里有逻辑的灯塔、思维的航道,以及无数等待探索的智慧岛屿,与其纠结于计算速度,不如教会孩子如何用数学的眼光观察世界,毕竟,真正的数学能力,从来不是按计算器的速度,而是改变世界的勇气。