问题的普遍性与深层原因

在北京市某重点小学的家长会上,一位母亲红着眼眶向老师倾诉:"孩子每天花3小时背课文,第二天还是记不住。"这个场景折射出全国千万家庭的教育焦虑,根据中国教育科学院2023年最新调查,67%的家长反馈孩子存在"学了就忘""反复教不会"的现象,这种现象背后,隐藏着被多数人忽视的认知规律与教育误区。

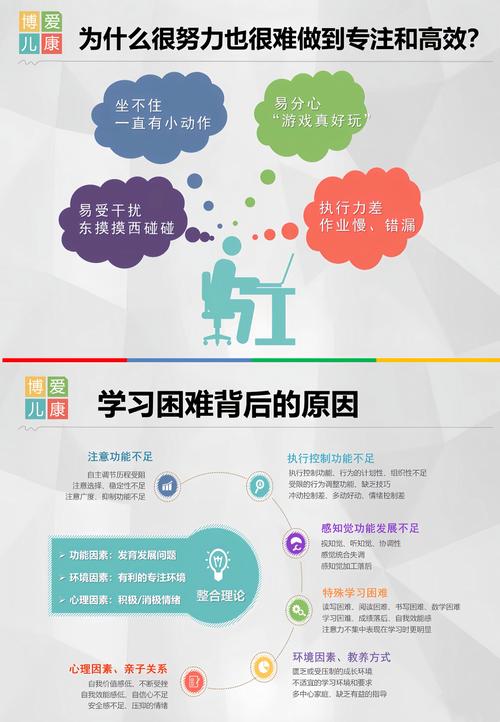

人类大脑并非简单的存储器,而是复杂的生物信息处理系统,神经科学研究显示,从信息输入到形成长期记忆,需要经历感觉记忆→工作记忆→长期记忆的三次转化,每个环节都可能出现信息损耗,多数家长只关注"重复次数",却忽略了记忆形成的必要条件:注意力聚焦、情感联结和神经突触强化。

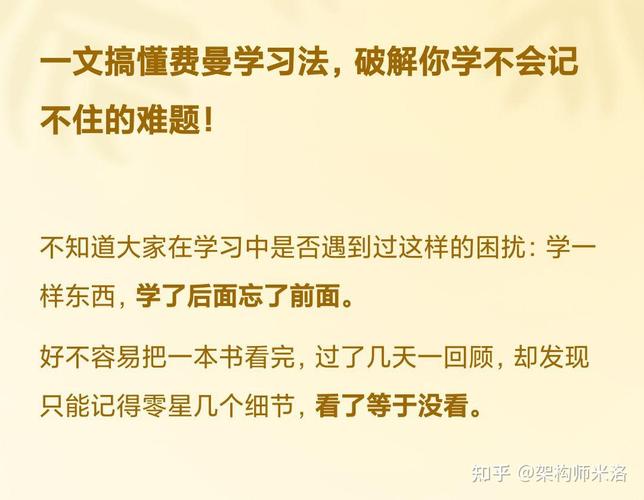

突破记忆困境的五大科学方法

-

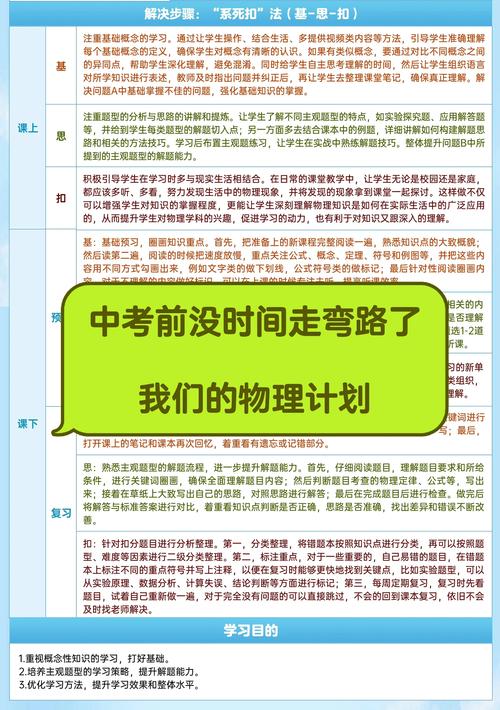

重构学习模式:从被动接受到主动加工 在山东某实验中学的对比研究中,采用传统背诵法的班级,古诗文记忆保持率仅为28%;而使用思维导图自主梳理脉络的班级,保持率达到79%,这验证了"生成效应"理论:当学习者主动加工信息时,记忆效率提升3-5倍,具体操作可分解为: (1)预习时用彩色笔标注疑问点 (2)课堂笔记采用"问题-解答"双栏法 (3)复习时绘制概念关系图

-

建立多感官记忆通道 南京师范大学的认知实验显示,单纯视觉记忆的单词遗忘曲线在24小时后陡降至37%,而结合听觉输入和动作演示的记忆留存率高达68%,建议家长: (1)英语学习结合实物操作(如用苹果学apple) (2)数学概念通过积木搭建具象化 (3)古诗词配合手势韵律记忆

-

优化记忆巩固周期 德国心理学家艾宾浩斯的遗忘曲线揭示:新知识在1小时内遗忘56%,1天后遗忘74%,但科学间隔复习可将遗忘率降至15%,推荐"3-2-1"复习法: (1)学习后3小时内首次回忆 (2)睡前进行第二次梳理 (3)次日清晨完成第三次巩固

-

构建情绪支持系统 美国哈佛大学教育研究院的跟踪调查发现,在焦虑状态下,儿童海马体(记忆中枢)活跃度下降40%,建议建立: (1)"错误银行"制度:将失误转化为积分奖励 (2)每周设立"自由探索时间" (3)采用"三明治反馈法"(肯定+建议+鼓励)

-

个性化学习路径设计 北京协和医院发育行为科案例显示,某ADHD儿童在改用"番茄工作法(25分钟学习+5分钟运动)"后,单词记忆量提升300%,家长应: (1)观察孩子的黄金注意时段 (2)记录不同学科的最佳学习时长 (3)建立个性化知识档案

常见误区与解决方案

误区1:盲目增加学习时长 案例:广州王女士让四年级女儿每天背单词2小时,半年后记忆量不增反降。 解析:大脑前额叶皮层持续工作超过45分钟效率下降,应改为25分钟单元+5分钟手指操。

误区2:单一模式重复训练 案例:成都张先生让儿子抄写错题50遍,导致孩子产生数学恐惧。 改进方案:采用"错题变形法",将原题数字替换、条件转换,培养迁移能力。

误区3:忽视生理基础建设 数据:中国儿童睡眠不足率已达57%,而深度睡眠减少1小时,记忆巩固效率下降33%。 对策:保证9小时睡眠,增加鱼类、坚果等富含DHA的食物摄入。

家校协同的创新实践

杭州市某重点小学推行"记忆奥林匹克"项目,通过三大创新显著提升学习效率:

- 学科整合:用历史时间轴串联语文典故和地理变迁

- 情境还原:科学课在实验室重现课本实验

- 同伴教学:每周开展"小老师"知识擂台赛

家长反馈显示,参与项目的学生平均记忆保持时长从3天延长至21天,学习兴趣指数提升45%。

长远发展的教育智慧

上海教育评估院追踪研究发现,在小学阶段过度依赖机械记忆的学生,初中阶段创造力得分普遍低于均值12-15分,这警示我们:记忆训练的本质是培养元认知能力,建议家长把握三个原则:

- 延迟判断:给予知识内化必要的时间(通常2-4周)

- 过程导向:建立"学习日志"记录思维过程

- 终身视角:重点培养信息筛选、整合、应用能力

面对孩子的学习困境,与其焦虑地增加训练量,不如静心观察、科学施策,每个孩子都拥有独特的信息处理模式,可能是视觉型、听觉型或动觉型学习者,教育者的使命,是成为认知规律的解读者和神经可塑性的促进者,当我们将机械重复转化为智慧生长,暂时的记忆困难终将成为思维跃迁的垫脚石,大脑的潜力,永远超出我们的想象。