清晨七点十五分,李女士发现十二岁的儿子蜷缩在床角拒绝起床,这个连续三年获得全勤奖的孩子,此刻正用被褥将自己裹成蚕蛹状,反复念叨着"不想上学",这样的场景正在无数家庭上演,根据教育部2022年心理健康调查报告显示,9-15岁学生群体中突发性拒学现象年增长率达17.3%,作为从业二十年的教育心理学专家,我将带您深入剖析这个现象背后的深层动因,并提供切实可行的解决方案。

解码"上学恐惧"的六个心理维度

-

社交暗礁:在看似平静的校园生活中,45%的突发拒学案例源于人际关系危机,这可能包括同伴间的隐形暴力、社交孤立或师生关系紧张,初中二年级的案例显示,一个成绩优异的学生突然拒绝上学,深层原因是长期遭受"你凭什么考第一"的语言暴力。

-

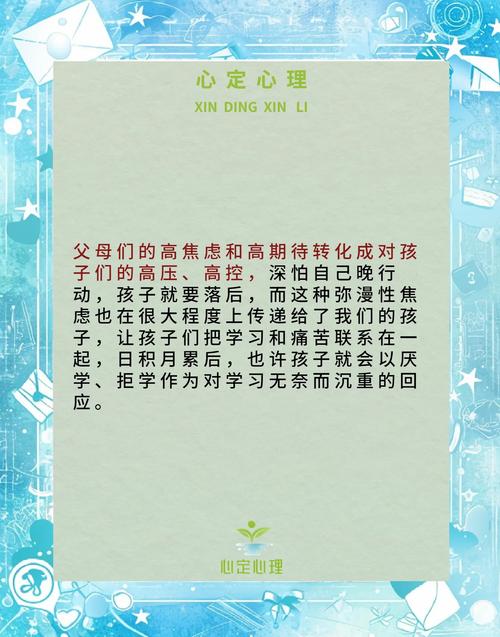

能力焦虑漩涡:当课业难度跨越式提升时,32%的学生会产生"知识断层恐慌",小学五年级数学从具象运算转向抽象思维,初中物理的突然引入,都可能成为触发点,这种焦虑往往以躯体症状呈现,如考试周频发的腹痛、头痛。

-

家庭情感代偿:18%的案例中,孩子通过拒学行为表达对家庭关系的诉求,单亲家庭中,孩子可能无意识地将上学视为"离开需要照顾的父母"的背叛;二胎家庭里,突然的拒学有时是争夺关注的心理策略。

-

存在价值迷失:青春期前期(11-13岁)的孩子中,27%会经历"意义危机",当他们开始质疑"为什么要学这些"时,传统说教反而会加深认知裂缝,就像那个在周记里写"背下元素周期表能让我成为更好的人吗"的初二女生。

-

创伤后应激反应:校园意外事件(如公开出丑、体罚目睹等)可能引发7%的突发拒学,这类案例通常伴有睡眠障碍、特定情境回避等特征,需要专业心理干预。

-

发展性逃避:约有15%的案例属于"成长阵痛型拒学",孩子通过暂时性退缩来积蓄面对新挑战的能量,这种类型往往具有阶段性,正确处理后可转化为成长契机。

四步沟通法:打开孩子的心门

-

建立安全岛:选择非对抗性环境(如晚间散步时),用"我注意到..."开启对话,避免质问式开场,而是说"最近上学路上看到玉兰花开了吗?"这样的自然过渡。

-

倾听的黄金法则:当孩子说出"学校很无聊"时,不要急于纠正,用"具体是哪些时刻让你有这种感觉?"引导表达,配合60%的倾听时间和40%的点头回应频率。

-

情感镜像技术:将孩子的情绪体验转化为具体描述,如"听起来数学课让你感觉像被困在迷宫里",这种具象化反馈能增强孩子的被理解感。

-

共同解谜游戏:将问题转化为需要合作解决的谜题。"我们来做个侦探游戏,找出影响上学心情的三个线索好不好?"

应对策略工具箱

阶段性缓冲方案:

- 小学阶段:协商"特别任务日",如担任校长小助手

- 初中阶段:设置知识探索周,聚焦感兴趣的学习模块

- 高中阶段:安排职业体验日,建立学习与现实联结

-

认知重构练习: 制作"情绪天气预报表",用晴雨图标示每日上学心情 设计"勇气存钱罐",每完成一个小目标投入代币

-

社交能力培养: 通过戏剧治疗工作坊模拟社交场景 组织3-5人的微社群活动,重建同伴信任

-

家庭支持系统升级: 实施"情感账户"计划,每天存储3个积极互动 设立"无手机日",强化真实情感连接

专业支持时机的五个信号

- 拒学行为持续超过两周

- 伴随食欲/睡眠模式改变

- 出现自我伤害倾向

- 社会功能全面退化

- 合并多重躯体症状

当出现上述情况时,建议联系学校心理老师、儿童心理科医生及家庭教育指导师形成支持三角,切记不要陷入"病耻感"误区,及时干预的效果远优于被动等待。

预防性教育策略

-

心理免疫接种:从幼儿园大班开始进行"挫折情景模拟",通过角色扮演积累应对经验。

-

学习动机培育:采用"3T原则"——Talent(天赋发掘)、Taste(学科美感体验)、Touching(情感联结)。

-

社交弹性训练:定期组织跨年龄混龄活动,培养多元社交能力。

-

家庭情感审计:每季度进行家庭关系健康度评估,建立早期预警机制。

在这个充满不确定性的时代,孩子的突发性拒学不是叛逆的信号,而是成长发出的求救电波,当我们用理解代替指责,用合作取代对抗,暂时的逃避就能转化为重新出发的契机,每个不愿踏入校门的孩子,内心都藏着未被聆听的成长宣言,作为教育者和家长,我们要做的不是用力推他们向前,而是蹲下身来,看清他们鞋子里硌脚的沙粒,然后并肩寻找前行的勇气,教育的真谛,从来都不是培养永不跌倒的完美者,而是培育拥有跌倒后自我疗愈能力的完整的人。