在心理咨询室的沙发上,15岁的晓雯蜷缩着身体,声音哽咽:"每天刷题到凌晨两点,成绩反而越来越差,我真的好想放弃。"她的母亲站在门外焦虑地搓着手:"我们花高价请了家教,买了全套教辅资料,孩子怎么就是学不进去?"这样的场景正在无数家庭中上演,教育焦虑的时代背景下,学习倦怠已成为当代青少年最普遍的心理危机之一,中国青少年研究中心2023年数据显示,超过63%的中学生存在显著的学习倦怠症状,这个数字比五年前增长了近一倍。

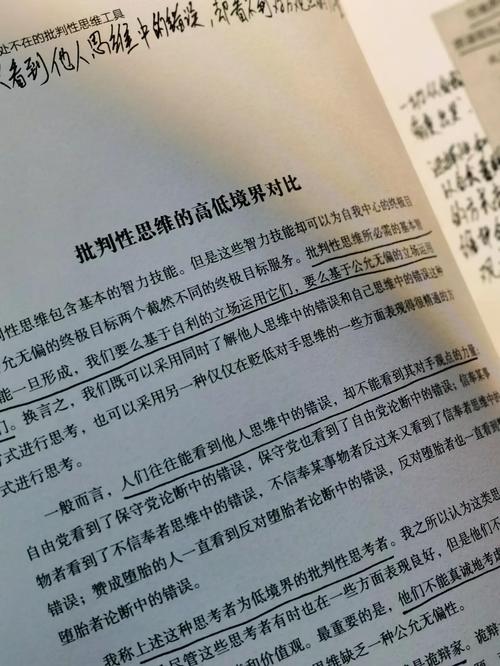

学习动力缺失的本质探源 当孩子表现出学习倦怠时,多数家长的第一反应是加强督促或寻找补习资源,却往往忽视了问题的本质,神经科学研究发现,长期处于高压状态会使大脑前额叶皮层功能受损,导致认知能力下降,这正是"越努力成绩越差"的科学解释,教育心理学家德韦克的动机理论指出,当孩子将学习视为证明自我价值的工具时,任何挫折都会引发严重的自我否定。

在浙江某重点中学的案例中,原本成绩优异的小杰在初三突然拒绝上学,深层沟通后发现,父母长期灌输的"考不上重点高中人生就完了"的观念,使他的每次考试都背负着整个家庭的期望,这种畸形的压力最终压垮了学习热情,形成心理学上的"习得性无助"。

重建学习动力的四维模型

-

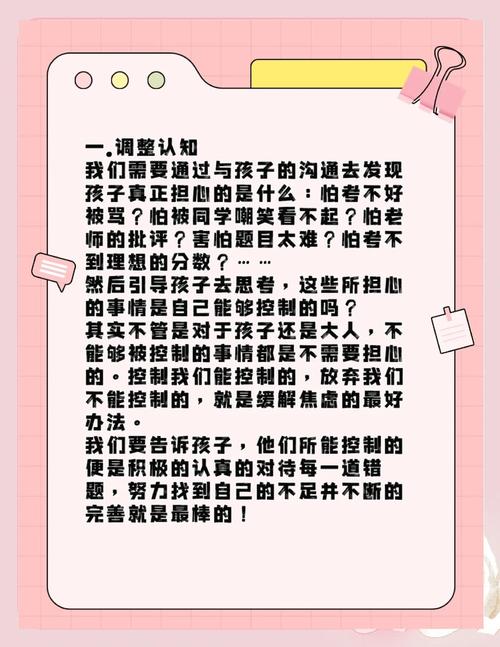

认知重塑:将"学习=痛苦"转化为"学习=成长" 美国教育学家约翰·霍尔特提出的"自然学习法"强调,真正的学习应该像幼儿学步般充满好奇与喜悦,家长可以引导孩子建立"知识地图",将学科知识与现实生活连接,例如物理中的抛物线原理,可以带孩子观察篮球运动的轨迹;历史事件的角色扮演,能让课本知识变得鲜活立体。

-

目标管理:从结果焦虑到过程掌控 哈佛大学教育研究院的实验表明,将大目标分解为可视化的小任务,能提升47%的执行效率,建议家长与孩子共同制定"阶梯式目标体系":将学期目标分解为周计划,再细化为每日可完成的3个具体任务,完成每个小目标时给予非物质的肯定,如一次家庭电影夜或公园散步,强化正向反馈。

-

情绪调节:构建心理安全网 当孩子说"不想学"时,70%的家长会本能地说教或指责,这反而会关闭沟通渠道,正确的做法是采用"情绪镜像法":先共情"妈妈知道你现在很累",再引导"能和我说说具体哪里觉得困难吗",定期举行家庭会议,建立"烦恼盒子"机制,让孩子匿名写下压力源,全家共同探讨解决方案。

-

兴趣联结:发现知识的内在魅力 北京师范大学附属中学的"学科探索月"活动值得借鉴:每月选定一个主题,如"数学与音乐",学生通过研究琴弦振动方程、创作数学旋律等方式,重新发现学科魅力,家长可以协助孩子制作"兴趣雷达图",标记各学科中有趣的知识点,形成个性化的学习兴奋点网络。

家庭支持系统的升级路径

-

环境再造:打造沉浸式学习空间 移除书桌上的电子干扰源,设置可调节的智能照明系统,用绿植和艺术画作营造舒适氛围,建议采用"番茄工作法"物理钟,帮助孩子建立25分钟专注+5分钟休息的科学节奏,定期更换墙面知识海报,保持环境的新鲜感。

-

榜样引领:构建成长型家庭文化 家长的自我成长是对孩子最好的教育,可以建立"家庭读书会",每周分享阅读心得;开展"技能交换日",父母向孩子学习新媒体技术,孩子向父母请教生活智慧,这种平等的知识互动能有效激发学习内驱力。

-

资源整合:搭建个性化支持网络 与学校老师建立动态沟通机制,及时获取孩子的课堂表现数据,合理利用社会教育资源,如博物馆研学、企业参观等实践机会,对于特殊学习需求的孩子,可以引入专业的学习力教练进行针对性训练。

突破倦怠期的关键对话技巧 GROW模型在家庭教育中具有重要应用价值: 目标(Goal):"你希望在这个学科达到什么状态?" 现状(Reality):"现在遇到的具体困难是什么?" 选择(Options):"我们可以尝试哪些方法?" 意愿(Will):"你准备先实施哪个方案?"

在对话中注意运用"3F原则"(Fact事实、Feeling感受、Focus聚焦),当孩子抱怨"数学永远学不好"时,可以引导:"你最近三次数学考试的具体失分点是哪些?当时解题时的感受是怎样的?我们接下来重点突破哪个知识点?"

教育不是注满一桶水,而是点燃一把火,面对孩子的学习倦怠,智慧的父母应该成为火种的守护者而非压力的施加者,在广东某城中村的家庭教育实验中,通过上述方法,原本厌学率高达38%的班级,半年后学习投入度提升了72%,这证明只要方法得当,每个孩子都能重燃对知识的好奇与渴望,教育的真谛,在于帮助年轻的生命找到属于自己的成长节奏,在探索世界的过程中,逐渐成为最好的自己。