书写困局的深层解读

在电子屏幕充斥童年的时代,越来越多的学龄儿童对书写表现出明显抵触,某重点小学三年级班主任张老师发现,班上42%的学生存在书写潦草、作业拖延现象;儿童医院发育行为科数据显示,近三年因"书写障碍"就诊的案例年均增长17%,这些现象背后,折射出当代儿童书写困境的复杂成因。

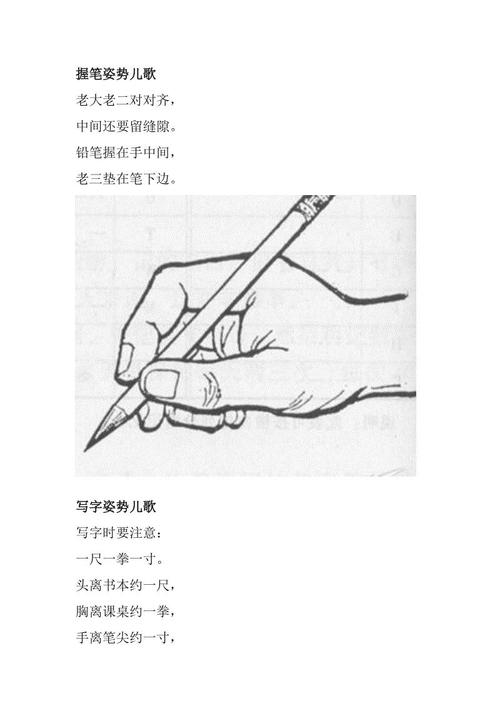

从生理层面看,5-8岁儿童手部小肌肉群尚未完全发育,完成精细书写动作需要调动30余块肌肉协调运作,过早的强制书写可能引发手指关节疲劳,导致"握笔恐惧症",心理研究则揭示,在即时反馈的电子游戏环境下成长的Z世代,对需要持续专注的书写活动更容易产生挫折感,教育方式层面,机械重复的抄写作业、过分强调笔迹工整的评价标准,往往将书写异化为惩罚手段。

家庭场景中的破冰策略

游戏化书写启蒙

将书写练习融入日常游戏:用筷子在沙盘描画汉字轮廓,用彩色粉笔在庭院地面创作涂鸦日记,利用磁性写字板玩"你画我猜",这些活动能有效降低孩子的心理防御,李女士分享的经验值得借鉴:她为6岁儿子准备不同材质的触感卡片(绒布、瓦楞纸、塑料膜),让孩子用手指感受笔画走向,两周后孩子主动要求尝试用笔书写。

生活场景浸润法

把购物清单交给孩子记录,让孩子设计家庭活动日程表,鼓励给远方亲人手写明信片,北京某重点小学的实践表明,参与家庭事务记录的学生,书写流畅度比对照组提升40%,关键要让孩子感受到书写的实用价值,而非孤立的学习任务。

渐进式成就系统

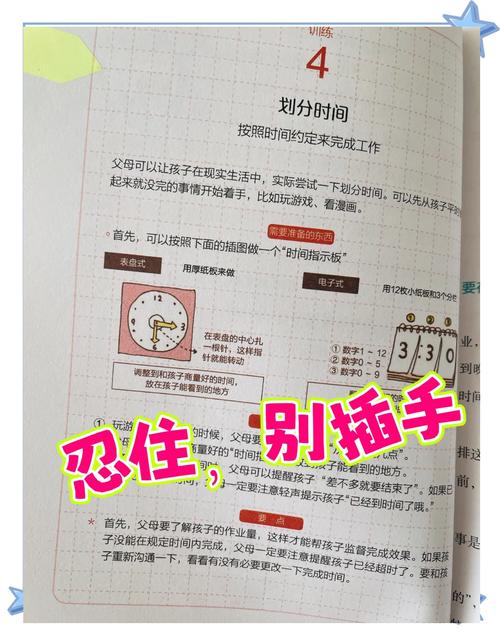

设立"三级火箭"目标:首周每天完成3个规范字,次周升级到5个字配简单造句,第三周尝试50字日记,每个阶段达成后举行家庭颁奖仪式,奖品可以是特别的书写工具(发光笔、香味墨水),切记避免横向比较,着重纵向成长记录。

校园教育的革新实践

书法文化情境构建

某实验小学将语文课搬进书法博物馆,孩子们身着汉服体验活字印刷;上海某知名幼儿园开发"甲骨文猜猜看"游戏,让孩子在破译象形文字中理解汉字演变,这些创新使书写练习成为文化探索之旅。

跨学科书写融合

数学课用数字绘画创作抽象画,科学课记录植物生长日志,音乐课抄写歌词并设计专辑封面,广州某外国语学校的实践显示,学科整合式书写训练使作业完成率提升至92%。

智能辅助系统应用

引进压力感应写字板,实时反馈运笔力度;使用AR技术将作业本变成动画场景,规范字自动触发特效奖励,这些科技手段特别适合数字原住民一代,某教育科技公司的用户数据显示,采用智能笔练习的学生,每周主动书写时长增加2.3小时。

专业干预的智慧选择

对于持续6个月以上的书写抗拒,需进行专业评估,上海儿童医学中心建议从三个方面排查:神经发育检查(排除书写困难症)、视动整合测试(评估手眼协调性)、心理评估(检测焦虑水平),确诊存在发育性协调障碍的儿童,可通过以下方式干预:

- 感觉统合训练:悬吊器材上的姿势控制练习

- 精细动作游戏:串珠、镊子夹豆进阶训练

- 多感官书写法:闭眼描摹立体字模,听写时配合节拍器

北京协和医院康复科研发的"书写能力发展阶梯",将训练细化为12个阶段,从大臂挥动到指尖操控逐步过渡,临床有效率达78%。

教育理念的本质回归

法国教育家弗雷内指出:"儿童对工具的热爱,源于它能表达自我。"书写教育的终极目标不是培养书法家,而是帮助孩子建立思维外化的通道,当8岁的乐乐在日记本画下"字迹飞船",带着歪扭的字迹探索想象世界时,这位曾经抗拒写字的孩子已经找到了属于自己的表达方式。

建议家长建立"书写成长相册",定期收录孩子各种书写痕迹:从最初的涂鸦到工整的作业,从超市清单到节日贺卡,这个可视化过程能让孩子直观看到进步,理解"书写是成长的年轮"。

教育工作者需要重新定义书写评价标准,将创作欲望、思维呈现、个性表达纳入考核维度,杭州某民办学校的"书写护照"制度值得参考:学生每完成一个书写挑战(如给校长写信、设计班徽标语)即可获得印章,集满印章兑换"首席书写官"荣誉。

在这个键盘取代纸笔的时代,我们更要守护书写的人文价值,正如儿童文学作家梅子涵所说:"每个歪斜的笔画里,都住着成长的勇气。"当教育者用智慧化解抗拒,用耐心等待花开,那些跳跃在纸上的稚嫩笔迹,终将成为生命绽放的美丽印记。