马虎背后的深层动因

每逢考试季,家长们的焦虑总是如潮水般涌来:"孩子明明都会,就是粗心丢分",这个被简称为"马虎"的现象,实则隐藏着复杂的认知发展密码,北京教育科学研究院2023年的跟踪调查显示,在小学中高年级段,因非知识性失误导致的平均失分率达23.7%,其中包含审题偏差、计算错误、书写遗漏等典型表现。

神经科学研究揭示,9-12岁儿童的前额叶皮层正处于关键发育期,这个负责执行功能的脑区若未得到充分训练,就容易出现注意资源分配失调,比如五年级学生小明,在解方程应用题时总是忽略单位换算,经脑电波监测发现,其解题过程中α波异常活跃,显示大脑处于放松状态而非专注模式。

构建认知防御体系的四维策略

专注力重塑工程 耶鲁大学儿童发展中心的研究证实,持续28天的专注训练能使大脑灰质密度提升6%,建议采用"番茄钟学习法":25分钟专注学习+5分钟肢体活动,循环三次后延长至35分钟,在训练初期,可配合使用"视觉追踪卡片"——用彩色卡片引导视线做Z字形移动,培养视觉注意的稳定性。

案例:杭州某实验小学引入德国"动态注意力训练系统",通过捕捉眼球运动轨迹的游戏化训练,半年后学生审题完整率提升41%。

知识结构化改造 表面上的"看错数字",往往源于知识网络存在漏洞,建议建立"错题基因库",将错误按类型编码:A类(概念性错误)、B类(程序性错误)、C类(执行性错误),例如将"15-7=9"归为C1型(进退位错误),针对性设计"计算障碍突破包"。

进阶方法:运用"费曼技巧",让孩子扮演教师讲解解题过程,当学生能清晰阐述"为什么要先通分再计算"时,程序性记忆才能真正固化。

考场策略编程 清华大学附属中学的实践表明,系统化的应试策略训练可使失误率降低65%,推荐"审题三步法":初读划重点(用下划线标注数量单位)、复述转译(将题目转化为自己的语言)、关系图谱(用箭头连接已知条件和所求问题)。

计算环节引入"逆向验证法":完成运算后立即用逆运算检验,如乘法后用除法回推,建立"计算检查口诀":一查符号、二对数字、三验过程、四看单位。

心理韧性锻造 考试焦虑量表(TAS)数据显示,65%的马虎失误发生在考试后半程,建议采用"分段式目标管理":将120分钟考试分解为6个20分钟的"任务单元",每个单元结束后进行30秒深呼吸调节,平时模拟考时,可随机设置"突发干扰"(如突然响铃),训练抗干扰能力。

家庭训练场的实践方案

-

错题重现剧场 选择典型错题,家长扮演"错误精灵"故意犯错,让孩子充当"纠察队长",角色互换时,孩子要设计三个错误陷阱,这个过程的错误预判能显著提升防错意识。

-

生活注意力游戏 超市购物时进行"价格侦察兵"训练:限定时间记忆三种商品价格,结算前复述核对,居家可玩"瞬时记忆扑克":翻牌5秒后还原排列顺序,培养工作记忆能力。

-

作业军事化管理 建立"作战指挥部"作业模式:准备阶段清空桌面(仅留必要文具)、制定作战计划(预估每科用时)、战斗状态(坐姿端正、纸笔定位)、战后复盘(统计非战损率)。

教育者的认知升级

北京市特级教师王芳的跟踪研究表明,持续使用"三色批改法"能有效降低重复错误率:红色标注知识漏洞,蓝色标记程序错误,绿色提示优化方向,同时要建立"进步显微镜",将"本次比上次少犯2个马虎错误"的细节进步可视化。

需要警惕的是,过度纠错可能引发"错题恐惧症",建议采用"错误勋章"制度:每个被成功分析的错题都可兑换成"认知积分",累计积分可兑换学习特权,将错误转化为成长资源。

从失误到精准的成长跃迁

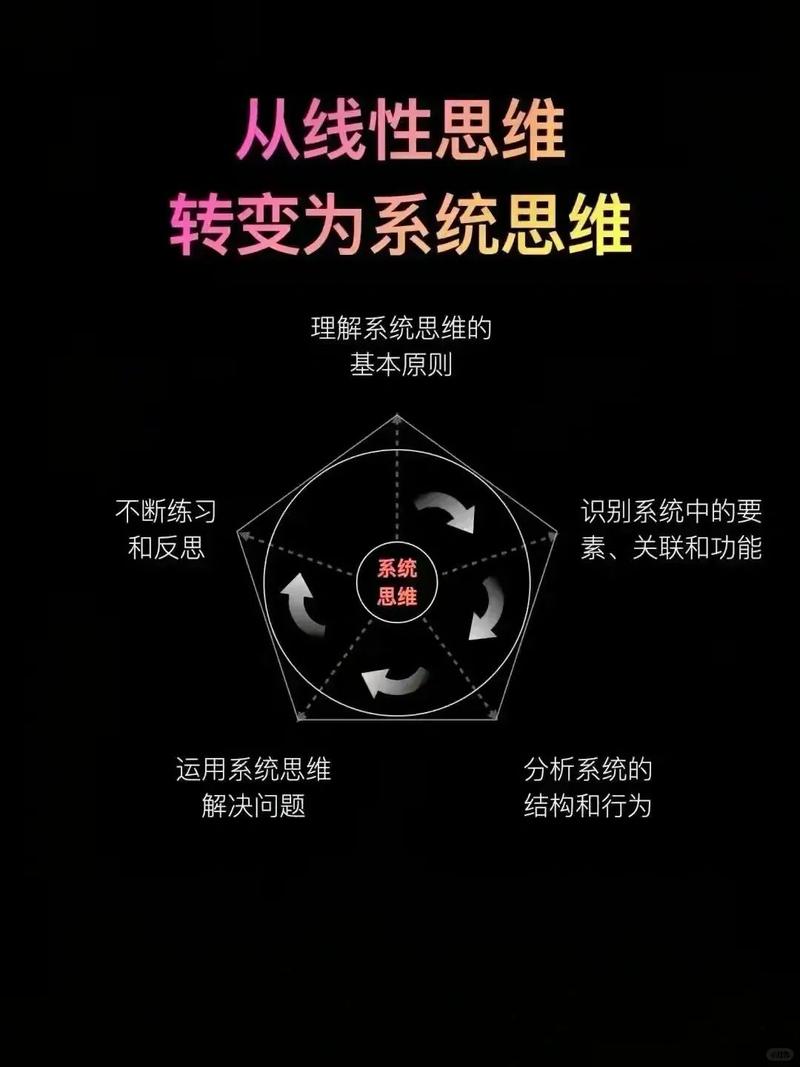

上海教育评估院2022年的追踪数据显示,经过系统干预的学生,在18个月后不仅失误率下降至7.2%,其元认知能力(对思维过程的监控能力)显著优于对照组,这印证了教育学家杜威的观点:"所谓粗心,本质上是认知自动化程度不足的表现。"

根治马虎的过程,实则是锻造思维精度的系统工程,当孩子建立起"预判-执行-监控-修正"的完整认知链,那些曾令人扼腕的失误终将转化为通向卓越的阶梯,这个过程需要教育者保持战略定力,用专业的方法论替代简单的指责,让每个"不小心"都成为认知升级的契机。

(字数:约1890字)