现象背后的深层叩问

每当华灯初上,无数家庭上演着相似的场景:台灯下的小学生揉着发酸的手腕,书包里未完成的作业本越堆越高,家长焦虑的催促声与孩子的抽泣交织,教育部的专项调查显示,我国近43%的小学生存在作业超时现象,其中15%的学生每天作业时间超过3小时,面对这个普遍存在的教育困局,我们需要以更专业的视角进行系统性剖析。

作业困境的产生绝非单一因素所致,而是多重变量交织的结果,从认知发展角度看,7-12岁儿童注意力的持续时长通常在25-40分钟之间,这与现行教育体系普遍要求的作业时长存在结构性矛盾,神经科学研究表明,当儿童处于焦虑状态时,前额叶皮层的认知功能会下降30%,这正是许多孩子"越催越慢"的生理成因。

三维诊断模型构建

要解决作业拖延问题,建议家长和教师采用"环境-心理-能力"三维诊断法:

环境维度评估 • 书桌是否堆满玩具或电子产品 • 家庭成员是否频繁走动干扰 • 光线、座椅是否符合人体工学 • 作业时段是否穿插过多课外班

案例:某四年级学生每次作业中途平均被打断7次,包括家长送水果、弟弟吵闹等,通过设置"作业防护时段"后,效率提升40%。

心理状态观察 • 对特定学科的抵触情绪 • 完美主义导致的反复涂改 • 失败经历的创伤记忆 • 同伴比较带来的压力

心理学实验显示,将作业描述为"知识闯关游戏"的孩子,完成速度比被告知"必须完成作业"的对照组快22%。

能力短板筛查 • 视动协调能力(影响书写速度) • 信息处理速度(决定审题效率) • 工作记忆容量(关系多任务处理) • 元认知能力(自我监控水平)

某重点小学的跟踪研究发现,经过3个月视知觉训练的学生,数学应用题理解错误率下降58%。

阶梯式干预方案

(一)基础层:时间管理系统搭建

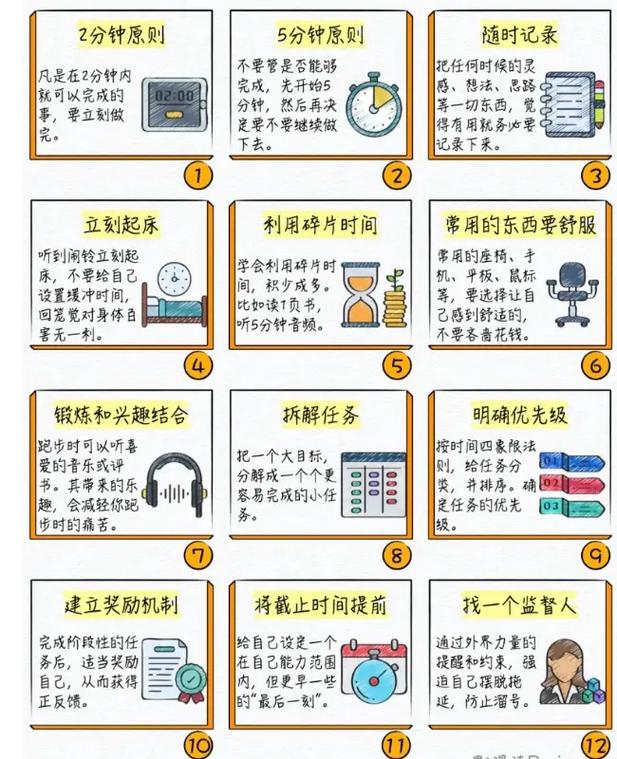

- 分段计时法:采用"25+5"番茄钟模式,配合沙漏等可视化工具

- 任务拆解技术:将作文分解为"构思-提纲-草稿-修改"四个阶段

- 优先级矩阵:用四象限法区分"重要紧急"作业

(二)核心层:学习能力提升

- 视觉训练:通过舒尔特方格提升注意广度

- 思维导图应用:用图形化工具整理知识点

- 速记技巧:引入符号替代、关键词提取等方法

(三)发展层:心理建设

- 成就储蓄罐:每完成任务投入代币,累积兑换奖励

- 错误博物馆:将错题转化为学习勋章

- 积极对话本:记录每日进步而非不足

家校协同机制创新

教师在作业设计环节需遵循"三三制原则":基础题、拓展题、挑战题按3:5:2配比,确保70%学生能在规定时间完成80%内容,北京某实验小学的实践表明,分层作业使完成率提升至92%。

家长端可建立"作业观察日志",连续记录两周数据,绘制效率曲线图,当发现孩子特定时段(如晚饭后1小时)效率峰值时,应优先安排难点作业,建议采用"三明治沟通法":肯定进步+指出问题+鼓励期待。

常见误区警示

- 代劳陷阱:家长直接告知答案会破坏元认知发展

- 惩罚悖论:罚写加倍反而加剧厌学情绪

- 对比伤害:"别人家的孩子"式比较降低自我效能感

- 营养误区:盲目补充提神食品打乱生理节律

技术支持与工具包

推荐使用经过教育认证的辅助工具: • 喵喵机错题打印机(错题管理) • 时光序APP(智能规划) • 小猿口算(自动批改) • 讯飞语记(语音转文字)

特殊情境应对策略

对于ADHD(注意缺陷多动障碍)儿童,可采用"动态作业法":每15分钟变换学习姿势,配合感统训练器材,临床数据显示,结合行为干预与感觉统合训练,可使作业完成时间缩短35%。

当遭遇作业危机时,建议启动"应急预案":

- 与教师协商延期机制

- 使用录音笔暂代抄写

- 申请作业量临时调整

教育的本质是点燃而非负重,当我们用专业视角审视作业困境时,会发现这不仅是效率问题,更是关乎学习兴趣保护、自我效能建立和终身学习能力培养的系统工程,通过科学诊断、精准干预和协同育人,我们完全可以帮助孩子跳出作业泥潭,让学习回归应有的快乐本质,每个熬夜写作业的孩子,都在等待成年人用智慧点亮前行的灯。