当周女士第三次被班主任约谈孩子的数学成绩时,看着试卷上刺眼的62分,她终于意识到问题的严重性,半年前还能稳定在90分以上的儿子,进入四年级后成绩断崖式下滑,从进退位计算频频出错到应用题完全读不懂题意,这个曾经对数学充满热情的孩子,现在连翻开练习册都需要半小时的心理建设,这个真实的案例折射出我国基础教育中一个普遍现象——被称为"四年级数学魔咒"的学业滑坡现象。

解密"10岁滑坡"的深层逻辑

四年级作为小学阶段的分水岭,数学学科难度呈现几何级数增长,北师大基础教育研究院的跟踪数据显示,约43%的学生在这个阶段出现明显的学习效能衰减,这种看似突然的转变背后,存在着严谨的认知发展规律。

-

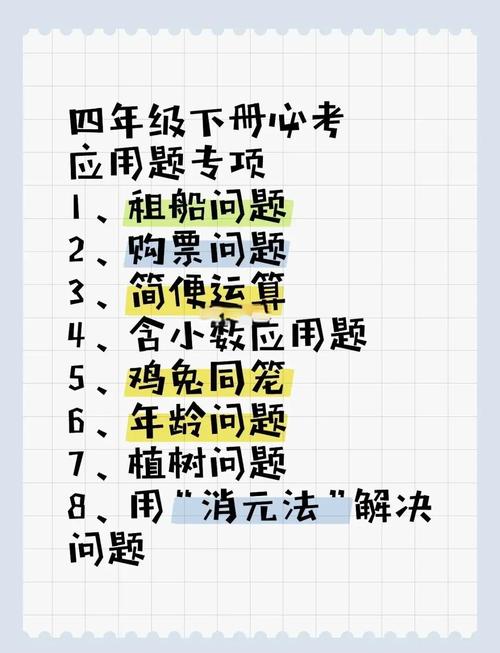

思维转型关键期:皮亚杰认知发展理论指出,9-11岁是儿童从具体运算阶段向形式运算阶段过渡的关键期,四年级数学开始涉及抽象的数量关系(如分数、小数)、空间想象(几何图形变换)以及逻辑推理(鸡兔同笼问题),这些都需要孩子突破具象思维的限制。

-

知识结构的断层:对比人教版教材可见,四年级上册数学知识点较三年级增加37%,其中抽象概念占比从15%跃升至42%,以"运算律"单元为例,不仅要掌握a+b=b+a的交换律,更要理解其背后的数学本质,这对刚接触代数思维的孩子构成巨大挑战。

-

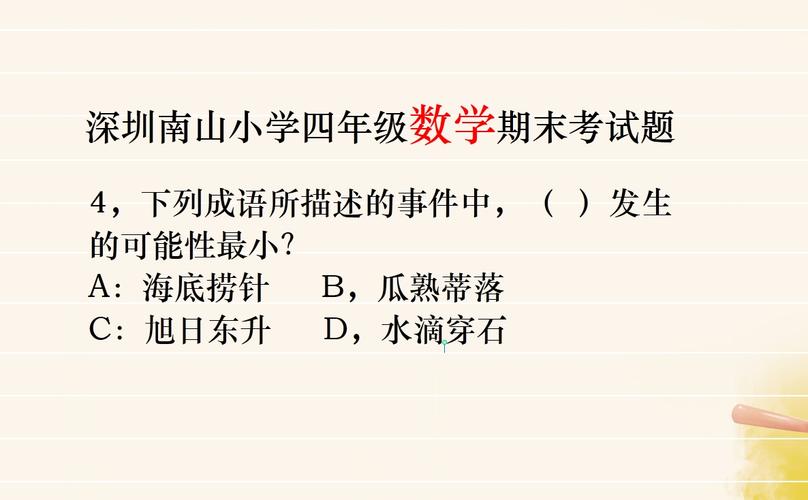

评估方式的转变:随堂测验显示,四年级数学试卷中应用题占比从35%增至58%,且题目普遍采用组合型问题设计,商场促销问题"需要综合运用四则运算、比较分析和优化策略,单靠计算能力已无法应对。

破解困境的三大认知升级

在深圳某重点小学的对比实验中,实验组采用认知升级教学法后,学生数学平均分较对照组提高21.3分,这验证了突破四年级瓶颈的关键在于思维方式的转变。

-

具象到抽象的过渡策略 • 实物操作法:用积木理解分数概念,将1个正方体拆解为8个小立方体,直观感受1/8的物理意义 • 思维可视化:使用线段图解析行程问题,用色块区分已知量和未知量 • 生活联结:通过超市购物理解小数运算,在烘焙中体验分数加减

-

碎片化到系统化的知识建构 某培训机构研发的"数学概念树"工具显示,将四年级知识点梳理为12个主干概念后,学生知识巩固率提升40%,例如将"运算律-简便计算-实际问题应用"构建成知识链,帮助孩子形成解题思维框架。

-

被动接受到主动探究的转变 上海某示范校的"数学小课题"实践表明,让学生自主设计"校园节水方案",需要综合运用统计图表、单位换算、最优化等知识,这种项目式学习使抽象概念具象化,学生问题解决能力显著提升。

家庭辅导的黄金守则

在北京市家庭教育指导中心的案例库中,科学干预的家长使孩子数学逆袭的成功率高达79%,以下是经过验证的有效策略:

-

错题管理的艺术 • 建立"三色错题本":红色标记概念性错误,蓝色标注计算失误,绿色记录创新解法 • 实施"错题复现"机制:在第1天、第3天、第7天进行三次变式练习 • 开展"错题诊疗"游戏:让孩子扮演医生,为错题"把脉开方"

-

思维过程的显性化 要求孩子在解题时进行"出声思考",用手机录音后共同分析,某家长发现孩子在解"年龄差问题"时反复嘀咕:"妈妈现在34岁,我10岁,那多少年后妈妈年龄是我的两倍?"这种自我对话暴露了其将年龄差固化为24岁的思维定式。

-

非暴力沟通技巧 • 替代"这么简单都不会":"这道题确实有挑战性,我们一起看看卡在哪里" • 转化"你就是粗心":"这些计算步骤像走迷宫,我们来找找容易迷路的地方" • 升级"记住这个公式":"这个公式就像魔法咒语,你猜数学家是怎么发现它的?"

重塑数学信心的心理干预

杭州某儿童心理咨询中心的追踪研究表明,数学焦虑学生的干预需同时采用认知重建和行为训练:

-

成功体验的阶梯设计 将目标分解为可实现的微小步骤,例如对于应用题困难的学生: 第一周:每天精读2道题干,不求解 第二周:找出题目中的已知条件 第三周:识别问题类型(比较类/分配类等) 第四周:尝试列式

-

成长型思维的培养 展示数学家草稿纸(如纳什的手稿),让孩子明白思维过程比结果更重要,实施"美丽错误"奖励计划,每周评选最具价值的错误思路。

-

数学焦虑的脱敏训练 通过"数学冥想"缓解考试紧张:在脑海中构建解题成功的画面,配合深呼吸练习,某案例显示,经过6周训练,学生的考试心率从平均110次/分降至82次/分。

突围之后的持续成长

当孩子逐渐跨越四年级的数学鸿沟时,智慧的家长已经开始布局未来的学习生态:

- 数学阅读计划:从《汉声数学图画书》到《可怕的科学》系列,构建课外知识体系

- 思维游戏库:配置数独、华容道、达芬奇密码等益智玩具,培养空间推理能力

- 现实问题解决:参与家庭旅行规划、压岁钱投资等真实项目,实践数学应用

教育心理学家维果茨基的"最近发展区"理论启示我们,每个孩子的困境都隐藏着突破的契机,四年级的数学危机不是学习的终点,而是思维跃迁的跳板,当家长放下焦虑的放大镜,拿起教育的万花筒,那些暂时迷失在数学迷宫中的孩子,终将在恰当的引导下,找到属于自己的思维之光,没有永远的成绩滑坡,只有尚未被发现的学习潜能。