七月的蝉鸣声里,李老师正在整理一年级学生的数学作业本,当看到小宇作业本上歪歪扭扭的"3+5=8"时,她的眼眶突然湿润了——三个月前,这个对数字毫无概念的孩子,现在竟能用算式表达自己的想法,这个转变让她深刻认识到:一年级数学教学不是简单的知识灌输,而是一场关乎认知发展的启蒙之旅,作为深耕基础教育20年的数学教师,我总结出三条黄金法则,帮助孩子建立受益终身的数学思维。

具象化认知:搭建数字与生活的桥梁

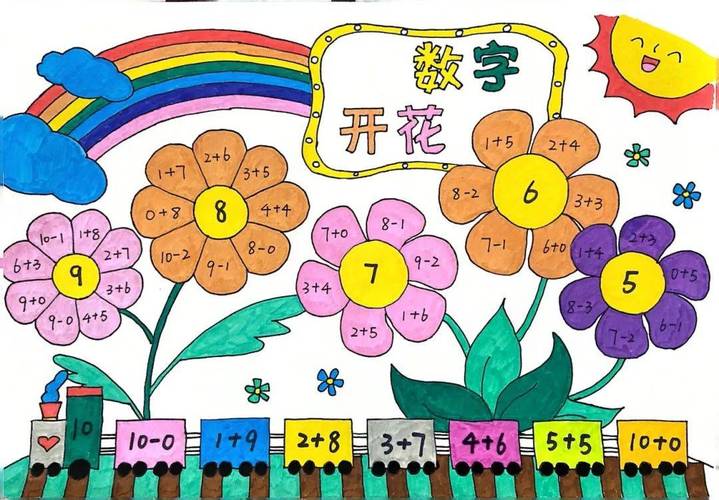

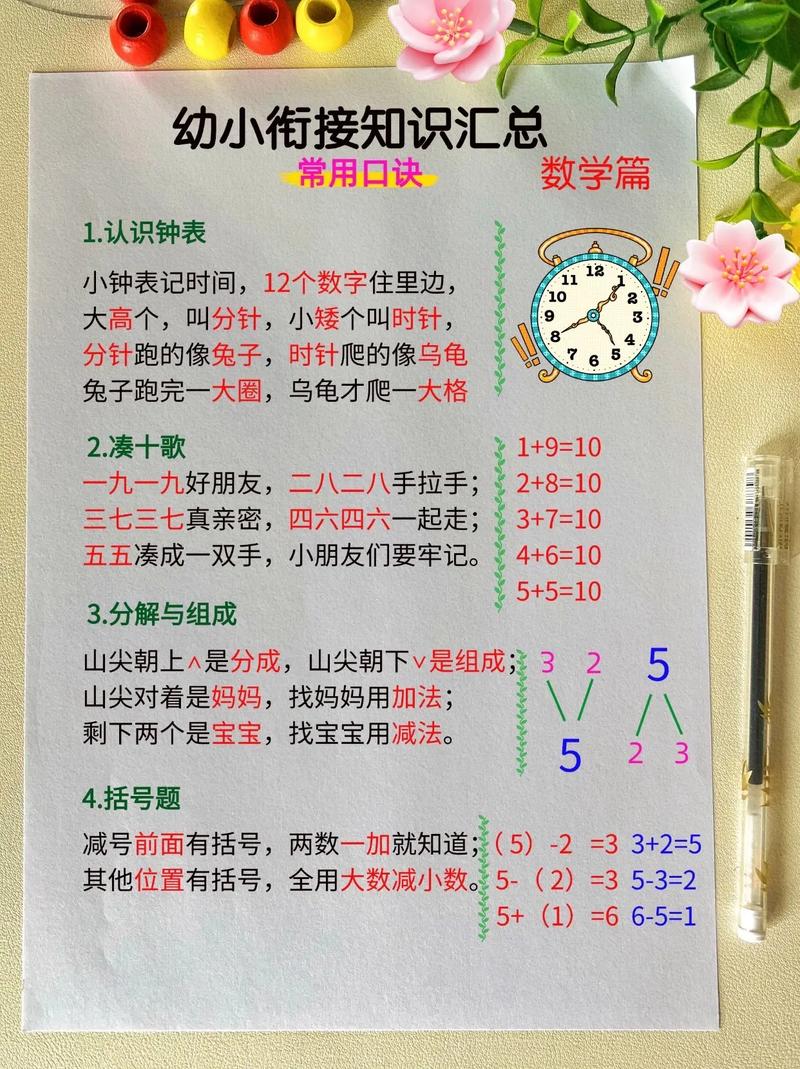

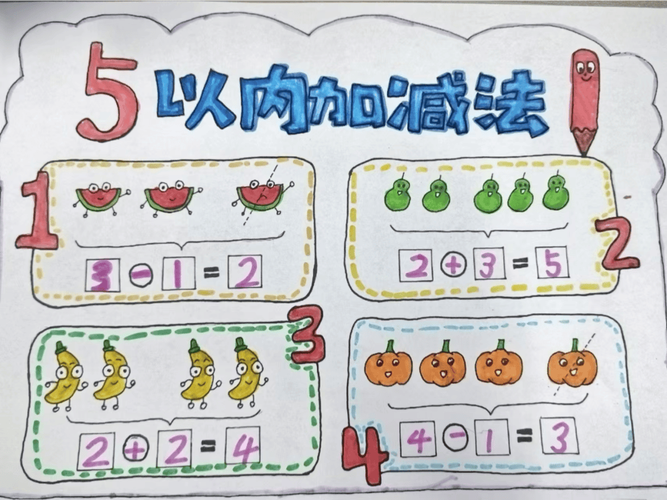

刚接触数学的孩子如同初探新大陆的探险者,他们需要具体的"地图"来理解抽象符号,我曾用彩色积木教加减法:当5块红色积木遇上3块蓝色积木,孩子们会自发地数出总数,这个过程远比背诵"5+3=8"更有意义,在教"数的分解"时,我常带学生到校园里收集不同形状的落叶,让他们按大小、颜色分类计数,自然理解"总数不变"的守恒定律。

厨房成为最好的数学实验室,家长可以让孩子帮忙准备餐具:"每人2根筷子,4个人需要多少根?"分水果时问:"把6个橘子平均分给3个人,每人几个?"这些生活场景中的数学问题,能让孩子直观感受数学的实用价值,某次家访时,我发现小萱妈妈用晾衣服夹子教孩子计数,夹子排列成不同的数字形状,这种具象化教学让抽象符号变得触手可及。

游戏化教学:在玩中学的智慧

教育心理学家皮亚杰说过:"游戏是儿童认知世界的钥匙。"我在课堂引入"数学寻宝"游戏:教室各处藏着写有算式的纸条,解答正确就能获得线索,孩子们举着放大镜找线索时,眼神里闪烁的求知欲令人动容,数字接龙、数学跳房子等传统游戏经过改良后,既锻炼计算能力又培养团队协作精神。

科技工具要慎用但善用,某次公开课上,我用动画软件演示"数字分解":屏幕上跳动的数字精灵会随着操作分裂组合,孩子们兴奋的惊呼声至今难忘,但必须警惕电子产品的过度使用——有家长反映孩子沉迷数学游戏APP,反而失去了动手操作的能力,我的建议是:数字工具使用每天不超过15分钟,且必须配合实物操作。

思维养成:超越机械计算的深层认知

很多家长焦虑孩子计算速度慢,却忽视了更重要的数学思维培养,在认识图形时,我让每个孩子带一件家里的物品来学校,当小杰举起茶叶罐说"这是圆柱体"时,全班自发鼓掌——这种空间想象力的萌芽比快速计算更有价值,解应用题时,我鼓励学生用画画、摆棋子等方式呈现思考过程,有位学生用乐高搭建出"小明比小红多3块糖"的场景,这种具象化思维正是抽象推理的基础。

错误是成长的阶梯,当小琳把"16"写成"61"时,我没有直接打叉,而是让她观察日历上的数字排列,第二天她兴奋地告诉我:"老师,我发现十位数就像大哥哥,个位数是小弟弟!"这种自主发现的喜悦,会转化为持久的学习动力,定期举办的"数学故事会"上,孩子们用数字编出各种奇幻冒险,有位学生甚至创作了"三角形勇士闯关记",展现出惊人的创造力。

家校共育:构建持续浸润的数学环境

教师与家长的配合至关重要,我设计"数学发现周记",要求家长记录孩子生活中的数学瞬间,有位爸爸写道:"超市里孩子突然说'爸爸,我们买了3种绿色蔬菜,占所有菜的八分之三'。"这种真实场景中的数学应用,胜过十张练习题,建议家长建立"数学百宝箱",收集纽扣、瓶盖、吸管等材料,让孩子随时可以进行数学探索。

要警惕三大误区:一是盲目追求计算速度,导致孩子产生焦虑情绪;二是用成人的思维评判儿童的理解方式;三是把数学窄化为算术练习,有研究显示,过度机械训练会使28%的学生在三年级出现数学焦虑症,与其每天做50道口算题,不如带孩子观察路边的车牌号组合,或者玩"商店买卖"的角色扮演游戏。

站在教室窗前,看着操场上奔跑的一年级新生,我总会想起杜威的教育箴言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"当我们用耐心浇灌、用智慧引导,那些看似稚嫩的数学嫩芽,终将在孩子心中长成参天大树,每个孩子都有自己理解世界的节奏,我们要做的,是点亮他们探索数学之美的灯塔。