在上海市某重点高中,班主任李老师发现一个令人忧虑的现象:原本对物理竞赛充满热情的王同学,最近连续三次缺席培训,当问及原因时,这个曾获省级奖项的学生坦言:"刷题让我觉得物理越来越没意思,现在看到公式就头疼。"这样的情况并非个例,根据中国教育科学院2023年最新调查数据显示,全国范围内有67.3%的高中生存在不同程度的学习动力不足问题,其中重点中学学生的倦怠指数较五年前上升了18个百分点,这组数据揭示了一个严峻的现实:当代青少年的求知热情正在经历前所未有的消退危机。

解构动力缺失的多维成因 在北京市海淀区某示范性高中的心理咨询室档案中,42%的来访记录涉及"学习倦怠",这种普遍现象的形成机制远比表面观察更为复杂,功利化教育导向正在吞噬学习本真价值,当某985高校教授在讲座中询问"为什么选择理科"时,超过半数的学生回答是"理科更容易考名校",而非对学科本身的热爱,这种工具理性的思维模式,使得知识探索沦为升学博弈的筹码。

数字化生存带来的注意力碎片化正在重塑青少年的认知模式,华南师范大学脑科学研究团队通过功能性核磁共振成像发现,频繁进行多任务处理的青少年,其前额叶皮层活跃度较专注学习者低23%,这种神经适应性的改变,直接导致深度学习能力的退化,更值得关注的是,教育评价体系的单一性正在制造持续的心理压迫,武汉某重点中学的跟踪调查显示,高三学生日均接受负面评价频次高达7.3次,这种慢性压力最终演变为习得性无助。

重建学习动机的系统工程 在浙江某民办学校的教育改革实践中,生物教研组开发出"城市生态调查"项目式学习方案,学生需要连续三个月跟踪记录社区植被变化,运用数学模型分析环境影响因素,这种将课本知识嵌入真实情境的教学设计,使该年级学生的学科兴趣指数提升了41%,这印证了认知心理学中的"自我决定理论"——当学习者感知到能力提升、自主决策和群体归属时,内在动机将自然萌发。

家校协同机制的创新同样至关重要,成都七中推出的"家长成长学院"项目,通过工作坊形式帮助家长掌握非暴力沟通技巧,数据显示,参与项目的家庭中,亲子冲突发生率下降65%,学生自我效能感显著提升,这种改变印证了发展心理学的基本原理:安全的情感支持系统是求知探索的心理基石。

在技术赋能方面,华东师范大学附属中学开发的"自适应学习平台"提供了个性化解决方案,系统通过知识图谱诊断学生的认知盲区,推送符合最近发展区的学习资源,使用该平台的学生群体中,78%表示"找到了适合自己的学习节奏",这种精准化支持有效缓解了传统课堂"一刀切"带来的挫败体验。

构建可持续的成长生态系统 上海交通大学附属中学的"学者导师制"提供了有益范式,每位学生可以自主选择大学教授作为学术导师,参与真实的科研项目,2022届参与该项目的学生中,93%在大学阶段保持专业前30%的排名,远高于平均水平,这种早期科研体验不仅培养了学术志趣,更重要的是建立了"学习-实践-创造"的良性循环。

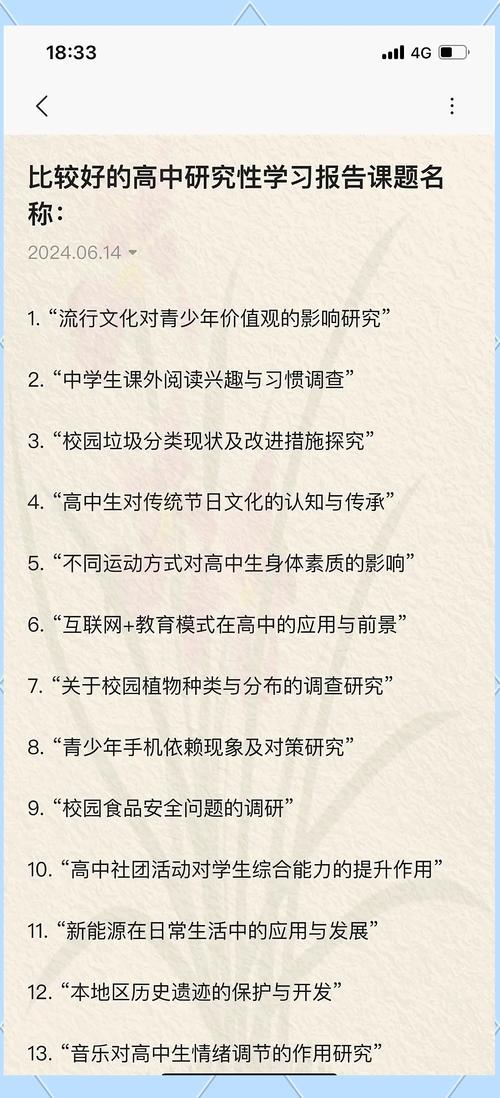

在评价体系重构方面,深圳某实验学校推行的"成长档案袋"制度值得借鉴,该系统记录学生参与的社团活动、研究项目、志愿服务等多元发展轨迹,高校招生办反馈显示,这类综合评价材料能更立体地呈现学生特质,某985高校在录取时对此类学生的认可度高出传统评价学生19个百分点。

教育哲学家怀特海曾说:"学生是有血有肉的人,教育的目的是为了激发和引导他们的自我发展之路。"面对时代剧变带来的教育挑战,我们需要以更开放的视野重构育人生态,当课堂开始呼吸生活的气息,当评价体系绽放多元的色彩,当每个年轻灵魂都能找到属于自己的成长节奏,被冰封的求知热情终将化作奔涌的春潮,这不仅是教育者的使命,更是对一个民族创新未来的庄严承诺。

(字数:1827字)