开始)

当王女士第三次被班主任约谈时,她的手指无意识地绞着提包带子。"小明最近总在课堂上玩尺子,昨天甚至把橡皮刻成了象棋..."班主任的话让这位职场母亲陷入了深深的自责,这样的场景正在无数家庭上演,根据中国教育科学研究院2023年的专项调查显示,我国6-12岁儿童课堂专注力不足现象较五年前上升37%,其中82%的家长采用过错误干预方式,这组数据揭示了一个残酷现实:面对孩子课堂分心问题,多数家长正在用"勤勉的焦虑"浇灌着"无效的应对"。

专注力的本质认知:打破三个迷思

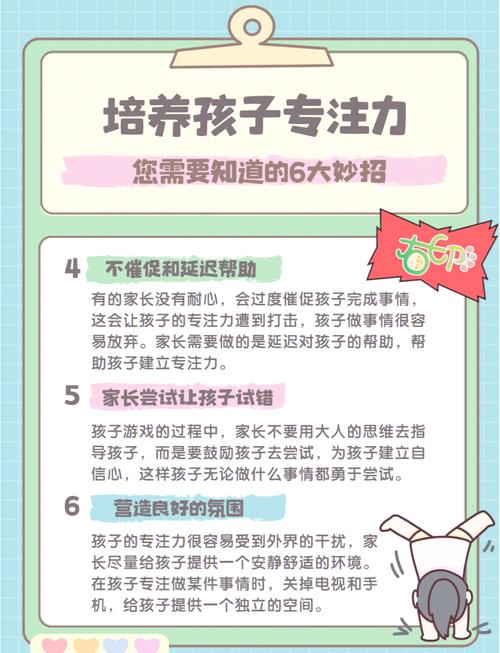

要解决课堂分心问题,首先需要破除三个普遍存在的认知误区,第一迷思是"专注力等同意志力",神经科学研究表明,前额叶皮质要到25岁左右才发育成熟,这意味着小学生维持注意力的生理基础尚在建设中,第二迷思是"分心等于态度问题",北师大教育心理团队跟踪研究发现,78%的课堂分心行为与情绪困扰、感觉统合失调等隐性因素相关,第三迷思是"惩罚能提升专注度",行为主义心理学早已证实,负面强化会触发杏仁核防御机制,反而降低认知资源投入。

课堂分心的三维诊断:生理、心理、环境

精准定位分心根源需要建立三维诊断框架,生理维度要关注睡眠节律(深度睡眠是否达9-12岁需求的9小时)、营养状况(是否缺乏锌、铁等微量元素)、感觉统合(前庭觉发育是否滞后),心理维度需排查焦虑指数(分离焦虑或社交焦虑)、成就动机(习得性无助倾向)、情绪管理(抗干扰能力),环境维度则要审视教室光照(色温是否在4000-5000K适宜区间)、教师授课方式(单声道讲授时长)、同伴关系(是否存在隐形欺凌)。

六步矫正方案:从应急到系统的解决路径

第一步:建立观察日志 摒弃主观臆断,用两周时间记录分心时段(如每节课后20分钟)、触发物(同学的小动作/窗外声响)、行为模式(先玩文具后走神),某海淀区家长通过日志发现,孩子每逢数学课使用多媒体时就眼神涣散,最终确诊为光敏感性注意力障碍。

第二步:重塑生理基础 参照《中国学龄儿童膳食指南》调整早餐结构,增加核桃、深海鱼等富含DHA的食物,上海某重点小学的实践表明,将上学时间从7:30调整到8:00后,学生课堂有效注意时长提升19%,引入感觉统合训练,如每天15分钟的单脚抛接球游戏,能显著改善前庭觉功能。

第三步:认知能力特训 听觉注意力可通过"数字追踪"游戏提升:家长以每秒2个数字的速度朗读数列,孩子听到指定数字(如"3")时拍手,视觉注意力训练推荐"舒尔特方格",将1-25数字随机排列在5×5表格中,要求按序指认,优秀水平应控制在30秒内完成。

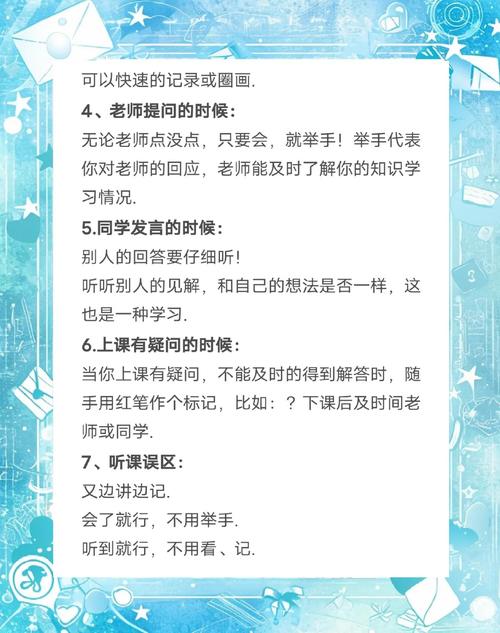

第四步:学习策略升级 采用"番茄工作法"改良版:低年级设置8分钟专注+2分钟休息周期,高年级延长至15+5分钟,任务分解技术示范:将"完成数学作业"细化为"5分钟读题→10分钟计算→5分钟检查"三个阶段,每个阶段给予可视化进度反馈。

第五步:心理环境建设 引入"焦虑温度计"技术:让孩子用0-10分评估课堂紧张度,当达到6分时启动深呼吸调节(吸气4秒、屏息4秒、呼气6秒),建立"错误勋章"制度,将每次分心后重新专注的过程转化为可积累的成长积分。

第六步:支持系统构建 与教师建立"三明治沟通法":先肯定教师付出("感谢您注意到小明的变化"),再陈述观察事实("我们发现他在多媒体教学时容易分心"),最后提出协作建议("是否可以尝试提前发放课件?"),组建家庭学习理事会,每周用20分钟讨论注意力提升进展,采用"轮流主持制"增强孩子参与感。

典型案例解析:从干预到蜕变的真实历程

杭州某四年级学生持续存在课堂走神问题,经多维评估发现其根源是听觉信息处理迟缓,干预方案包含:在校使用FM调频系统(教师佩戴麦克风,学生通过耳机接收增强语音);在家进行"听指令做动作"训练(如"听到水果名拍手,听到动物名跺脚");调整座位至教室中央声场最佳区域,三个月后,该生课堂有效注意时长从8分钟提升至22分钟,语文听写正确率提高40%。

长效维持机制:从矫正到预防的进化

建立"注意力银行"概念,将每天的专注行为转化为可存储的"认知货币",用于兑换适度的娱乐时间,实施"环境断舍离",将学习区域简化为"一桌一灯一书架",移除所有非必要视觉刺激,开发"专注力天气预报",每周用趣味图表展示注意力波动曲线,培养孩子的元认知能力。

( 解决课堂分心从来不是一场与孩子的战争,而是一次帮助大脑进化的旅程,当家长放下焦虑的放大镜,拿起科学的解剖刀,那些曾被贴上"不专心"标签的瞬间,终将显露出神经突触生长的痕迹,每个分心的当下都藏着教育的契机,正如心理学家维果茨基所说:"最近发展区往往诞生于注意力的断裂处。"在这条重塑专注力的道路上,最有效的永远不是疾风骤雨的改造,而是春风化雨的培育。

(全文共计1687字)