2023年秋季学期第三周,北京市某重点中学的心理咨询室接待了第37位因厌学拒学前来求助的学生,这个记录打破了该校往年的同期数据,也折射出当下青少年教育面临的普遍困境,当孩子将校服塞进衣柜深处,当清晨的闹钟再也唤不醒沉睡的学子,无数家庭正陷入焦虑与无助的漩涡。

透视拒学现象:不只是叛逆的青春

在朝阳区家庭教育指导中心的最新调研中,持续两周以上拒绝到校的学生群体呈现三个显著特征:年龄分布向小学高年级下移,重点学校学生占比超过普通校,独生子女比例较三年前增长27%,这些数据颠覆了"差生才会厌学"的传统认知,揭示出现代教育生态的深层危机。

某国际学校八年级学生小林(化名)的案例颇具代表性,这个曾获市级数学竞赛一等奖的优等生,在经历两次月考排名下滑后突然拒绝上学,家长最初将其归因为"青春期叛逆",直到发现孩子手臂上的自残伤痕才意识到问题的严重性,心理评估显示,长期处于竞争高压下的完美主义倾向,叠加父母持续施加的升学焦虑,最终导致其产生严重的学校恐惧症。

解码行为背后的心理密码

-

认知迷途:当学习失去意义锚点 在知识获取渠道多元化的今天,00后一代对传统课堂的价值认同度持续走低,上海教育科学院2022年的调查显示,62%的中学生认为"学校里学的多数知识在现实生活中用不上",这种认知偏差若得不到及时引导,极易演变为对系统性学习的全面否定。

-

情绪淤塞:未被看见的心理创伤 海淀区某三甲医院青少年心理门诊的统计数据显示,因同伴关系问题导致厌学的案例占比从2019年的18%攀升至2023年的34%,校园欺凌、师生矛盾、社交焦虑等隐性创伤,往往比学业压力更具破坏性。

-

生理预警:身体化的心理求救信号 朝阳医院儿科主任医师王敏指出,近年来接诊的"不明原因躯体疼痛"青少年患者中,78%伴有不同程度的厌学倾向,头痛、腹痛、失眠等生理症状,实则是心理压力超载的红色警报。

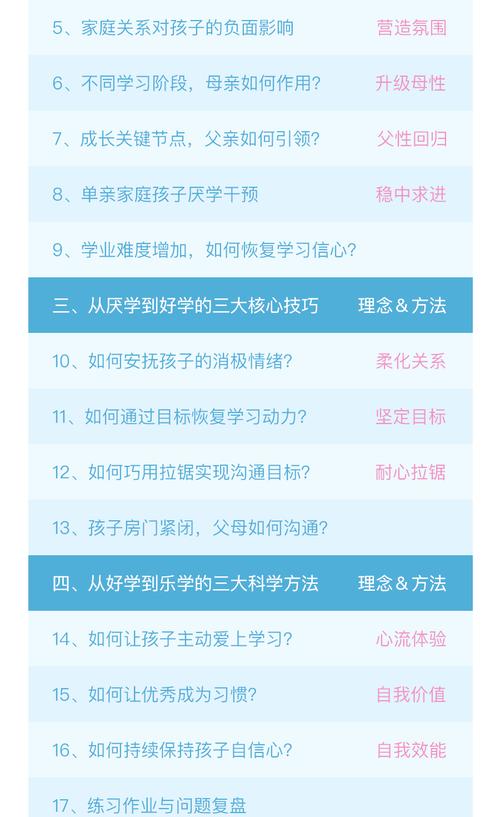

走出教育迷局:家庭支持系统的重构路径

从监督者到支持者:建立情感安全网 当15岁的雨桐(化名)第三次逃学被父亲在网吧找到时,这位企业高管做出了改变一生的决定——放下训斥,坐在女儿身边玩了两个小时游戏,这个看似"纵容"的举动,却意外打开了孩子紧闭的心门,三个月后,雨桐主动回归校园,并在周记中写道:"原来犯错后还有人愿意理解我。"

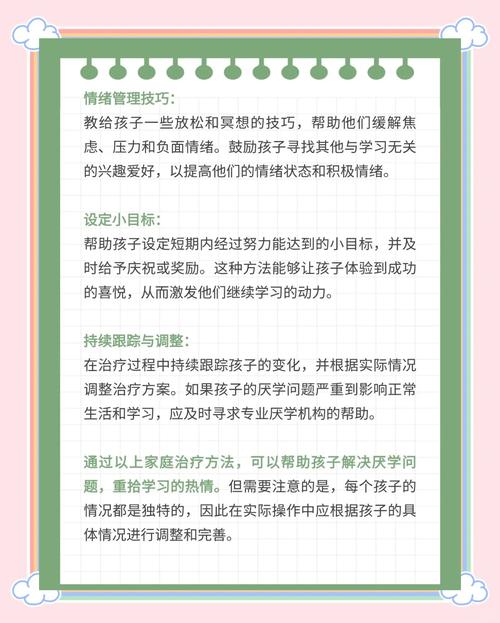

关键策略:

- 设立每日15分钟"无评价交流时间"

- 建立家庭情绪日志,记录而非评判

- 用"我观察到..."替代"你应该..."

从说教者到探索者:重塑学习价值认知 在家庭教育指导师李芳的案例档案里,成功帮助拒学少年重返课堂的家庭,有91%进行了教育目标的战略性调整,这些父母不再执着于分数排名,而是带领孩子走进社区服务中心、科技馆、创业园区,让知识回归真实的问题解决场景。

实践建议:

- 每月组织家庭"职业体验日"

- 共同观看纪录片并讨论现实议题

- 鼓励参与志愿服务培养社会联结感

从焦虑者到示范者:构建终身成长生态 东城区某重点小学开展的"家长成长营"项目显示,参与系统学习的父母,其子女的学业倦怠指数平均下降40%,这些家长不再把教育责任外包给培训机构,而是通过重拾书本、发展兴趣爱好,向孩子展示真实的学习者姿态。

家庭行动方案:

- 设立家庭学习角,每周分享新知

- 将家长会改为三方成长会谈

- 制定全家年度学习计划

专业支持系统的有效介入

当家庭自救遇到瓶颈时,及时寻求专业帮助至关重要,北京市青少年法律与心理咨询服务中心主任宗春山建议,出现以下信号需立即启动专业干预:

- 拒学行为持续超过两周

- 伴随自伤或攻击行为

- 出现幻觉等知觉异常

- 社会功能全面退化

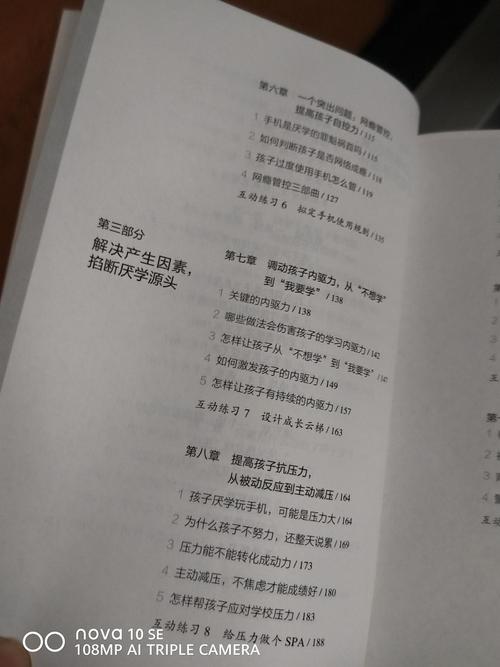

专业干预金字塔: 基础层:学校心理教师 → 发展性辅导 中间层:家庭教育指导师 → 系统调整 顶层:临床心理医师 → 医学干预

教育本质的回归:种一株会开花的树

在深圳某城中村的出租屋里,外卖员老张用三年时间陪伴抑郁休学的女儿重新站立,他们没有急着补落下的功课,而是每天记录阳台盆栽的生长,研究地铁线路的规划原理,探讨外卖App的算法逻辑,当女儿主动提出想试试职校的计算机专业时,老张知道,真正的教育正在发生。

这个故事揭示的真理朴素而深刻:教育的终极目的不是装满知识的容器,而是点燃生命的火焰,当家长放下焦虑的浇灌,停止比较的修剪,每一株幼苗都会找到属于自己的生长方向。

面对紧闭的校门,智慧的父母会建造一座桥而非撞开一堵墙,这座桥用理解做桥墩,以希望为护栏,在桥的那头,等待着我们的不是标准化的"成功人生",而是一个找回学习本能、重燃生命热情的真实的人,教育的美好,或许就在我们放下改造的执念,学会与孩子并肩看风景的那个瞬间悄然绽放。

(全文共1582字)