当厌学成为普遍现象:我们该如何正视?

近年来,越来越多的家庭因孩子厌学问题陷入焦虑,根据《中国青少年心理健康报告》显示,约37%的中小学生存在不同程度的厌学情绪,其中初中阶段尤为突出,面对孩子抗拒上学、成绩下滑甚至情绪崩溃的情况,不少家长开始考虑“休学”这一选项,休学是否真能解决问题?这一决定背后需要怎样的理性思考与科学判断?

休学的本质:是教育缓冲,还是成长断档?

休学作为一种学籍管理制度,原本是为应对突发疾病、家庭变故等特殊情况的临时措施,但当它被用于解决厌学时,家长和教育者需谨慎权衡其利弊。

休学的潜在价值

- 为心理调节争取时间:若孩子因长期高压出现抑郁、焦虑等心理问题,休学可暂时脱离压力源,配合专业干预重建心理状态。

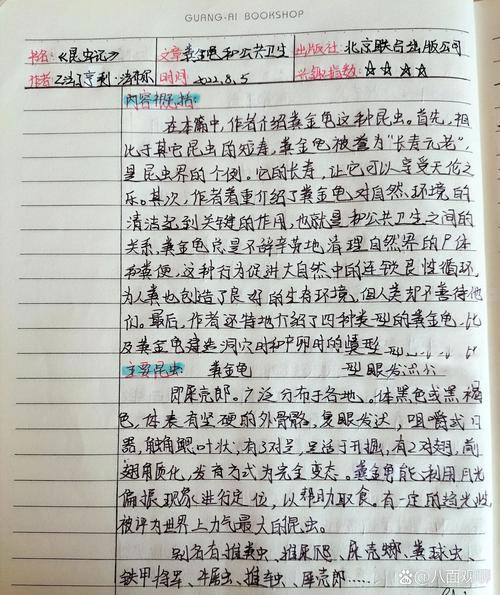

- 探索多元成长路径:部分孩子在传统课堂外展现出艺术、体育等天赋,休学期间可尝试职业化培养,某初中生休学一年专注围棋训练后,以国家二级运动员身份升学。

- 修复家庭关系:部分家庭因学业矛盾亲子关系紧张,休学期间通过家庭治疗可重新建立信任。

休学的隐性风险

- 学业脱节与社会认同缺失:长期脱离校园可能导致知识断层,同龄人社交圈疏离,复学后易产生二次适应障碍。

- 标签化与自我否定:孩子可能将休学等同于“失败”,陷入自我怀疑,某高中班主任曾反馈,约20%的休学学生复学后成绩不升反降。

- 家庭管理能力考验:若家长缺乏科学规划,孩子可能沉迷网络,形成更严重的逃避心理。

关键判断:什么样的厌学需要休学?

并非所有厌学都需休学干预,家长需从三个维度综合评估:

厌学程度的分级判断

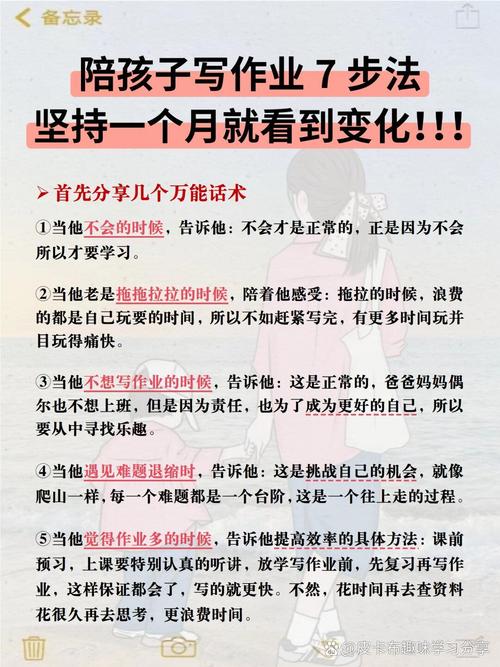

- 轻度厌学:偶尔抱怨作业多、不想上学,但能正常完成学业任务,建议通过调整作息、增加课外活动缓解。

- 中度厌学:频繁逃课、拒绝考试,伴随情绪暴躁或沉默,需联合心理咨询师介入。

- 重度厌学:持续两周以上拒绝上学,出现自伤倾向或躯体化症状(如头痛、呕吐),此时休学可作为医疗干预的配套措施。

家庭支持系统的评估

- 父母是否有时间陪伴孩子制定休学计划?

- 能否承担课外辅导、兴趣培养等经济成本?

- 是否具备情绪管理能力,避免将焦虑传递给孩子?

替代性教育方案的可行性

休学不等于放任自流,家长需提前规划:

- 申请“在家学习”并与学校保持课程衔接;

- 参与社会实践项目(如公益机构义工);

- 通过线上教育平台补充基础知识。

比休学更重要的:教育模式的反思与重构

若将休学视为解决问题的终点,实则是教育责任的转嫁,真正需要改变的是成人世界的教育思维:

从“学业竞争”到“成长支持”

某重点中学曾为厌学学生开设“弹性班级”,允许半天在校学习、半天参与职业体验,一年后80%的学生回归常规班级,这证明,降低标准≠放弃教育,而是用差异化路径重燃学习动力。

家校协同机制的优化

- 教师需关注“隐性厌学”信号:如作业潦草、回避集体活动;

- 学校可设立心理教师驻校制度,提供早期干预;

- 建立学业预警系统,对成绩骤降学生启动家访沟通。

社会支持网络的搭建

参考芬兰经验,社区可联合学校、医院成立“青少年成长中心”,为休学学生提供心理咨询、技能培训等一站式服务,避免家庭孤军奋战。

写在最后:教育没有标准答案,但需敬畏成长规律

休学与否,本质上是对教育本质的追问:我们究竟希望孩子通过学校获得什么?是试卷上的分数,还是终身学习的能力?当孩子挣扎于厌学泥潭时,不妨将问题转化为教育改革的契机——或许我们需要的不只是“暂停键”,更是一个让教育回归人性的“重启键”。

(全文共1260字)

作者简介:

本文作者为教育政策研究者,专注青少年心理健康与学校教育创新领域,曾参与多项国家级教育课题,倡导“以成长为本”的教育观,主张通过系统化支持解决学生发展困境。