教室窗外飘来阵阵槐花香,五年级班主任李老师却无暇欣赏,第3排的小宇又在偷偷折纸飞机,斜后方的朵朵托着腮帮望向窗外,还有几个孩子正用课本挡着窃窃私语......这样的场景每天都在全国各地的课堂上演,据教育部2023年基础教育质量监测数据显示,9-15岁儿童课堂有效注意时长平均仅为18分钟,超过60%的教师反映学生存在不同程度的听课走神现象,作为深耕基础教育二十年的教育研究者,我将从神经发育规律、学习动机培养、家校协同机制三个维度,为家长和教师提供系统解决方案。

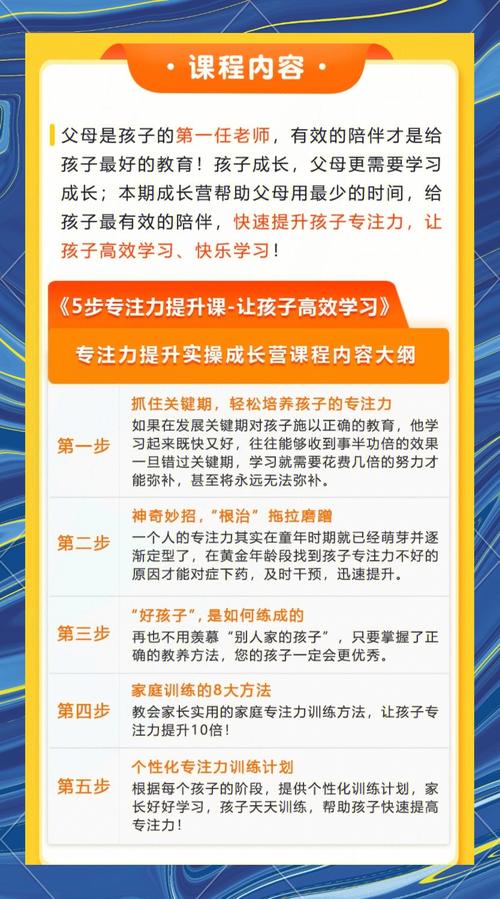

解码注意力密码:儿童大脑发育的"时差"现象 当我们抱怨孩子"坐不住"时,往往忽视了最关键的生理因素——前额叶皮质的发育进程,这块负责执行控制功能的脑区,通常要到25岁左右才完全成熟,这意味着小学生控制注意力的生理基础,就像在驾驶一辆刹车系统尚未完善的汽车。

上海儿童医学中心神经发育科2022年的跟踪研究显示,7岁儿童连续专注时长约为12-18分钟,10岁提升至20-25分钟,这种生理特性决定了传统45分钟满堂灌的教学模式必然遭遇挑战,曾有位家长苦恼地向我咨询:"孩子明明能专注拼乐高两小时,为什么上课10分钟就坐不住?"这正是大脑"选择性注意"机制在起作用——当面对缺乏即时反馈的被动学习时,前额叶需要消耗更多能量维持专注。

解决方案:

- 课堂可采用"15+5"分段教学法,每15分钟核心讲解后设置5分钟互动实践

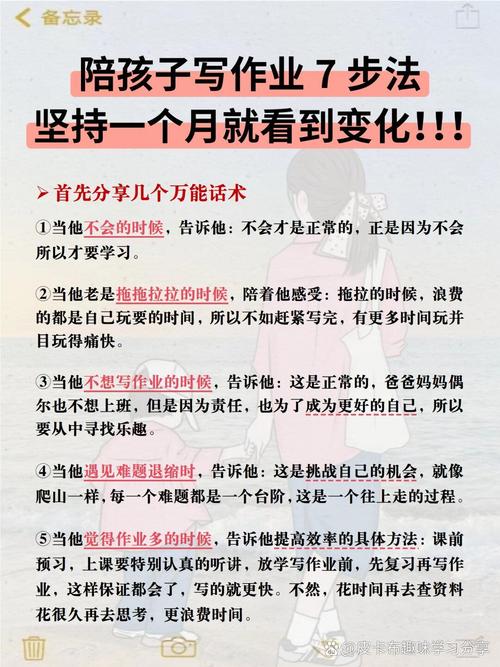

- 在家建立"番茄钟"训练:从10分钟专注写作业开始,逐步延长至25分钟

- 增加富含Omega-3的食物(如深海鱼、核桃),促进髓鞘化进程

破解动机迷局:从"要我学"到"我要学"的转化路径 北京市某重点小学曾做过实验:将数学课设计成超市采购情境,学生分组预算、计算折扣,结果原本数学成绩垫底的班级正确率提升37%,这个案例揭示了一个关键教育原理——内在动机的唤醒需要真实情境的支撑。

美国教育心理学家Deci的自我决定理论指出,胜任感、自主性和归属感是维持学习动力的三大支柱,当孩子反复经历"听不懂-跟不上-被批评"的恶性循环,就会启动心理防御机制,用神游物外保护自尊,有位初中班主任分享过成功案例:让常打瞌睡的小林担任"课堂观察员",记录老师每节课的提问次数,这个角色转变竟让他的听课效率提升70%。

实践策略:

- 建立"最近发展区"任务:将学习目标分解为"跳一跳够得着"的阶梯

- 实施"错误勋章"制度:每周评选"最有价值错误发现者"

- 创设"小老师"机制:让学生轮流讲解易错题

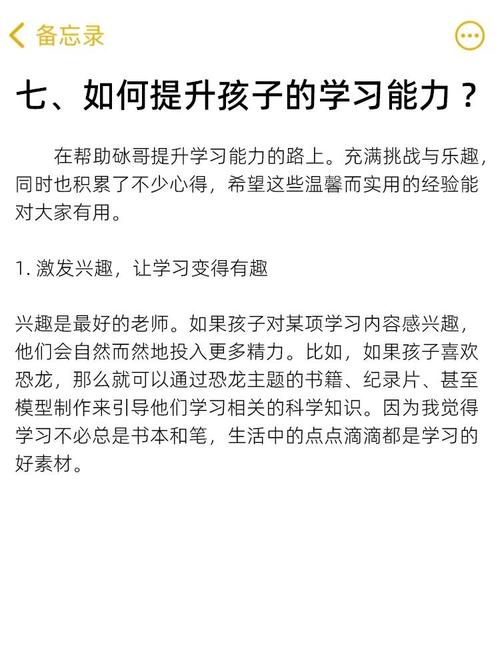

重塑学习生态:家校协同的"三环共振"模型 深圳实验学校曾跟踪调查500个家庭,发现采用"一致性教育"的家庭,孩子课堂专注度比对照组高42%,这印证了教育场域理论的核心观点——家庭、学校、同伴构成的三重空间必须形成教育合力。

典型案例中的晨晨妈妈最初每天检查作业错误,结果孩子上课更松懈,反正"回家妈妈会教",调整为"预习五问法"(明日课程最期待什么?可能遇到什么困难?需要准备哪些材料?)后,晨晨的课堂参与度显著提升,这种转变的本质是将监督者转化为支持者,培养元认知能力。

协同方案:

- 建立"课堂-家庭"信息流:使用三色反馈卡(红/黄/绿表示理解程度)

- 设计"学习能量站":家庭设置包含计时器、心情卡片、思维导图模板的学习角

- 开展"职业浸润日":每月邀请家长分享专业知识在日常生活中的应用

从根源突破:执行功能训练体系 华东师范大学认知神经科学研究所研发的"脑力体操"方案,通过五个维度提升儿童自我管理能力:

- 工作记忆训练:超市清单记忆游戏(逐步增加品类和数量)

- 认知灵活性培养:"突发任务"应对演练(如临时改变作业顺序)

- 情绪调节练习:情绪温度计可视化记录

- 目标管理实践:SMART原则儿童版目标卡

- 反应抑制游戏:"红绿灯"指令挑战

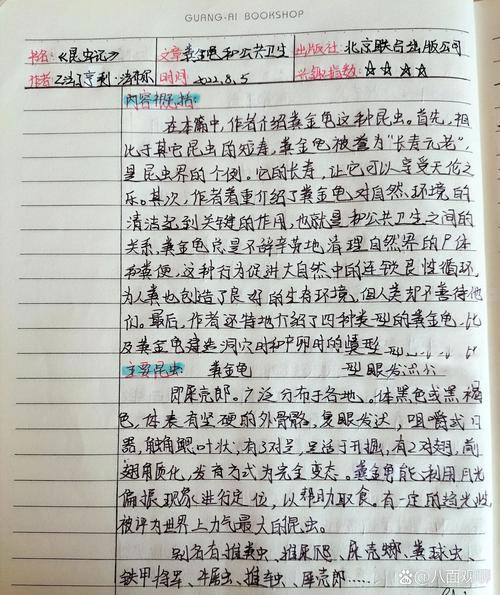

某实验小学实施该体系半年后,学生课堂笔记完整度提升58%,教师课堂管理时间减少33%,这种结构化训练如同给大脑安装"认知脚手架",帮助孩子逐步建立自我监控系统。

技术赋能:数字原住民时代的教育革新 面对Z世代儿童的注意力特点,北京中关村三小引入"混合现实教学系统",将历史事件通过AR技术重现,使原本枯燥的年表记忆转化为沉浸式体验,智能手环的注意力监测功能也不是为了监控,而是生成个性化的"专注力营养方案":当系统检测到注意力波动时,自动推送3分钟手指操或呼吸练习。

但技术应用必须把握"辅助而不主导"的原则,杭州某重点中学的经验值得借鉴:他们开发"注意力银行"APP,学生通过课堂贡献赚取"认知币",既可兑换学习特权,也能捐赠给需要帮助的同学,巧妙地将游戏化机制与利他教育结合。

站在教室后窗观察时,我常想起杜威"教育即生长"的箴言,每个走神瞬间都是教育的契机,当我们用发展的眼光理解注意力,用科学的方法培育专注力,用温暖的态度守护求知欲,那些曾飘向窗外的目光,终将找到回归知识海洋的航路,这不是简单的纪律整顿,而是一场关于认知革命的温柔陪伴,需要我们以匠人之心,细细雕琢成长的年轮。