距离高考还有不到一个月,我收到一位母亲的求助电话:"孩子最近总说'万一考砸了怎么办',整宿睡不着觉,成绩从年级前50掉到200多名。"这并非个例,每年此时,我都会遇到大量类似咨询,面对人生重要关卡,如何帮助孩子化解焦虑,是每个家庭必须面对的课题。

考前焦虑的根源剖析

-

社会压力编织的无形网 考生承受着来自学校排名、亲友期待、社会评价的三重压力,某重点中学的调研显示,78%的学生认为"考不好会让父母丢脸",这种将个人价值与考试成绩捆绑的认知,往往源自长期积累的社会暗示。

-

自我期待与现实的错位 尖子生群体中,存在典型的"完美主义焦虑",去年接触的省重点学生小林,模拟考全省前300名却陷入抑郁,他的自我对话充满"必须考上清北"的绝对化要求,这种非理性信念会形成恶性循环:焦虑→效率下降→更焦虑。

-

认知偏差的蝴蝶效应 考生容易陷入"灾难化想象":将高考失利等同于人生失败,心理学中的"隧道视野效应"在此阶段尤为明显,过度聚焦考试反而限制思维广度。

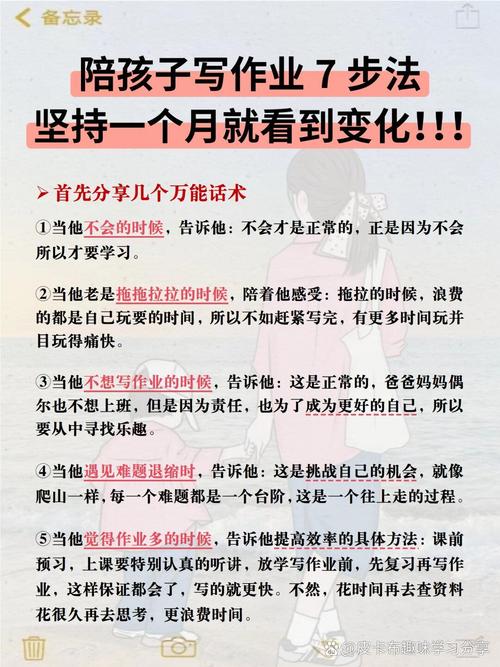

科学应对的四大策略 (一)认知重构训练 指导考生建立"可能性思维"替代"绝对化思维",当出现"考不上好大学就完了"的念头时,引导其思考:"有哪些成功人士并非名校毕业?""如果最坏情况发生,我可以如何应对?"某培训机构开展的"认知重塑工作坊",通过案例研讨使83%的参与者焦虑指数下降。

(二)目标分解技术 将宏观目标转化为可操作的微观任务,例如数学从110分提到125分,具体分析丢分板块,制定每日专项训练计划,北京某中学实施的"靶向提分法",帮助中等生平均提升34分。

(三)情景模拟训练 组织全真模拟考试时,特意设置突发状况:突然更换考场、模拟答题卡填错等,训练应激适应能力,参加过抗压训练的学生,在正式考试中发挥失常的概率降低41%。

(四)身体调节方案 推荐"4-7-8呼吸法":吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒,每天三次循环,配合适量运动,如每天30分钟快走,可使皮质醇水平下降26%,某重点高中实施的"运动处方"计划,显著改善了考生的睡眠质量。

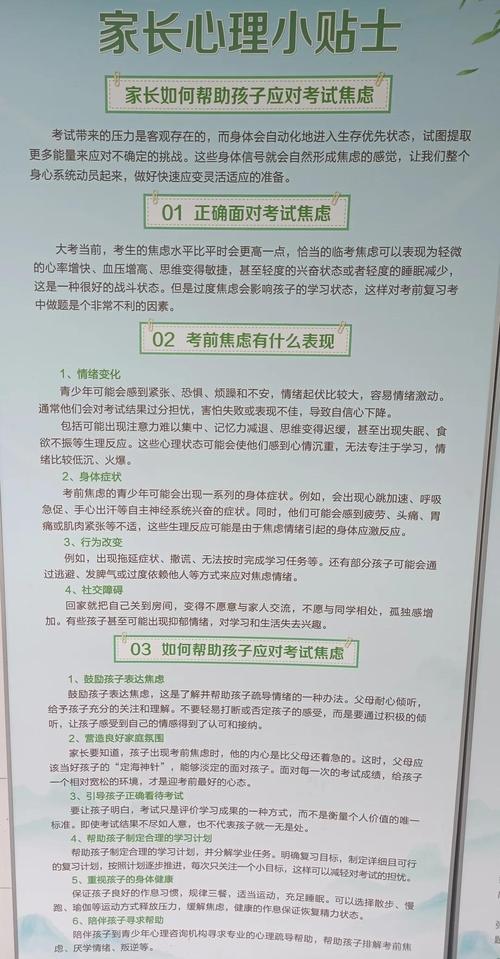

家长的关键角色扮演

-

情感支持者的分寸拿捏 避免空洞的"别紧张",改用具体共情:"妈妈知道你很重视这次考试",某家庭教育中心的研究表明,获得情感认同的孩子,心理韧性提升57%。

-

信息过滤器的必要设置 有位父亲的做法值得借鉴:他主动谢绝亲友的"关心问候",为孩子营造清净环境,建立"信息防火墙"能有效减少外界干扰。

-

人生导师的智慧引领 与孩子分享多元成功案例,某企业家在家庭讨论中讲述自己高考落榜后创业的经历,使孩子重新理解"成功"的定义,这种认知拓展比单纯鼓励更有效。

超越考试的终极思考

-

教育本质的再认知 芬兰教育改革的启示:建立"终身学习能力"比短期分数更重要,数据显示,具备成长型思维的学生,十年后的职业满意度高出38%。

-

心理资本的长期培育 高考是培养抗挫折能力的契机,某跟踪调查显示,曾高考失利但积极应对的群体,在职场中表现出更强的适应能力。

-

人生赛道的多维视角 阿里巴巴创始人高考三次才考上师范院校,新东方创始人经历三次高考失利,这些案例印证:人生是持续发展的过程,关键在保持进取心。

站在人生长河回望,高考只是激流中的一朵浪花,当我们教会孩子用发展的眼光看待成长,用理性的态度面对挑战,他们收获的将不仅是考场的从容,更是受益终生的心理财富,比"考多少分"更重要的,是守护那颗勇于追求、不怕失败的心。