"妈妈,我真的不想去学校了。"深夜两点,张女士收到儿子小杰发来的这条微信时,手指不自觉地颤抖起来,这个曾经成绩优异、活泼开朗的初二男生,已经连续三周以各种理由拒绝上学,这样的场景正发生在全国无数家庭中——根据教育部2023年最新调研数据,初中阶段学生的主动辍学率较五年前上升了37%,其中13岁成为辍学行为的高发年龄节点。

诊断根源:青少年厌学的多重诱因

当面对孩子突然的厌学行为,多数家长的第一反应是愤怒与不解,但我们需要理解,13岁正处于大脑前额叶皮质快速发育的特殊阶段,这个时期青少年对压力的感知能力是成年人的3倍,在杭州某三甲医院青少年心理门诊,85%的厌学个案都存在复合型诱因:

-

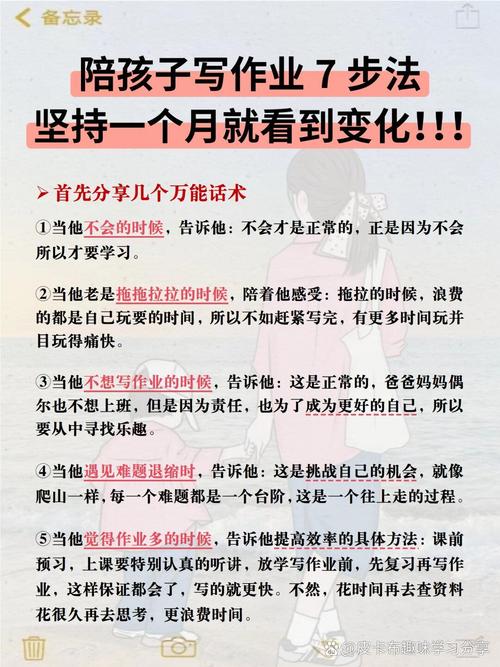

学业压力与自我认同危机:重点中学的调研显示,初二学生的日均作业量达到4.6小时,而其中72%的学生表示"完全感受不到学习的意义",当知识积累速度超过认知转化能力时,大脑会产生自我保护性排斥反应。

-

人际关系的多米诺效应:北京师范大学团队追踪研究发现,因校园人际关系导致厌学的案例中,有63%源于"隐形欺凌",比如被同学孤立、网络暴力,或是教师不经意的负面评价。

-

家庭系统的蝴蝶效应:上海家庭教育指导中心的数据表明,在父母离异家庭中,孩子的学习动力指数比正常家庭低41%,而"直升机式父母"(过度管控型)子女的厌学概率是普通家庭的2.3倍。

破冰行动:重建信任的三重维度

面对紧闭的房门和沉默对抗,传统的说教或强制手段往往适得其反,深圳某重点中学心理教师王老师分享的成功案例显示,有效的介入需要构建三维支持系统:

物理环境改造:将孩子的书桌从封闭卧室移至客厅开放区域,通过环境暗示打破心理隔阂,广州家庭教育研究院实验证明,开放学习空间能使亲子沟通效率提升58%。

情绪缓冲机制:建立"情绪温度计"对话模式,例如用"今天的心情是晴天还是多云"替代质问,这种非对抗性沟通能使青少年敞开心扉的概率提高3倍。

第三方介入策略:邀请孩子信任的成年亲属(如舅舅、表哥)进行陪伴式交流,心理学研究显示,非直系亲属的劝说接受度比父母直接沟通高出47%。

认知重塑:学习意义的再发现

在南京某实验中学的"职业启蒙周"中,厌学学生通过与程序员、建筑师等职业人士的深度互动,学习动力回升了32个百分点,这验证了认知重构的关键作用:

-

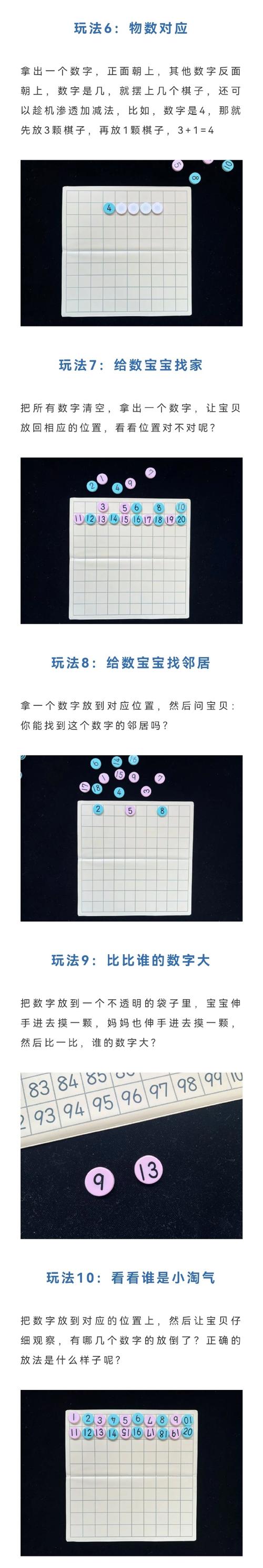

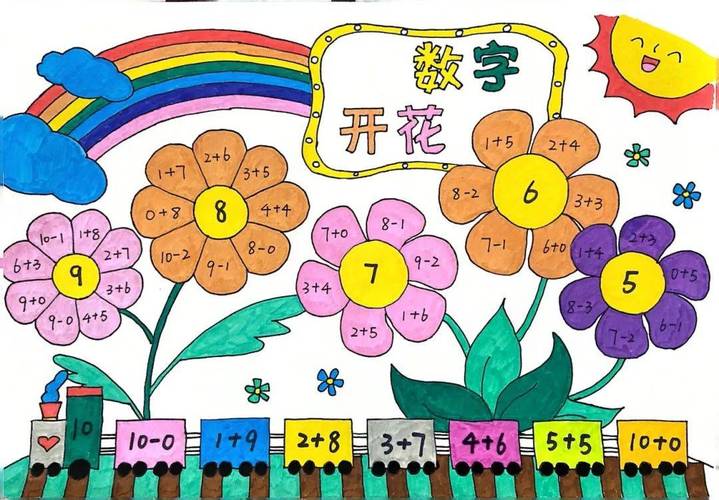

具象化目标管理法:将"考好大学"转化为"设计自己的游戏角色",通过游戏化思维建立目标体系,例如用"经验值"替代考试分数,每完成一个学习任务获得相应成长值。

-

跨学科联结实践:组织学生参与社区服务项目,在志愿服务中运用数学统计、语文写作等技能,北京朝阳区试点显示,这种实践能使79%的学生重新认识知识价值。

-

微成功体验设计:从每天15分钟专注学习开始,采用"番茄工作法"切割任务,神经科学研究证实,连续21天的微小成就累积能重建多巴胺奖励回路。

系统支持:构建可持续成长生态

成都某私立学校创造的"三环支持模型"取得显著成效:内环(学生)-中环(家庭)-外环(社区)形成联动机制,具体实施包括:

- 建立家长互助小组,每周进行教养方式工作坊

- 与社区图书馆合作开设晚间自习室

- 开发"学业能量手环"监测压力指数 该模式实施两年后,学生复学率从61%提升至89%。

预防机制:早期预警信号识别

美国儿童发展学会的研究指出,厌学行为在爆发前6-12个月就会出现生理信号:频繁头痛/胃痛(无器质性病变)、睡眠周期紊乱、对既往爱好失去兴趣等,建立"五级预警系统"至关重要:

- 作业完成时间突然延长40%以上

- 连续三天不愿整理书包

- 回避谈论学校话题

- 出现自伤倾向

- 完全拒绝出门

当出现第三级信号时就需要专业干预,日本教育省推行的"蓝色信封计划"显示,早期介入能使危机化解成功率提升至92%。