开学两个月后,张女士发现刚上小学的儿子每次做数学作业都眼神闪躲,原本活泼的孩子开始抗拒练习本上的加减法,这个场景正在全国无数家庭上演——据教育部基础教育质量监测中心2022年数据显示,约15%的一年级新生在数学学习初期呈现明显滞后,面对这个关键转折期,家长既不能简单归咎于"孩子笨",也不宜盲目加大练习量,我们需要以科学认知为基础,用符合儿童发展规律的方法帮助孩子平稳过渡。

正确认识一年级数学学习困境

-

认知发展存在合理差异 儿童大脑前额叶皮层在6-7岁正处于快速发育期,这直接影响抽象思维能力,认知神经科学发现,同龄孩子间数学认知能力差异可达2.5年,部分学生暂时无法建立数字符号与实际数量的对应关系,这是正常现象而非智力问题。

-

幼儿园与小学教学断层 当前幼儿园普遍采用的游戏化教学,与小学系统化的课堂模式存在衔接缝隙,某重点小学的跟踪调查显示,超过60%数学困难生存在前运算阶段(手指计算)向具体运算阶段(心算)过渡受阻的情况。

-

视觉空间能力发育滞后 部分孩子的视动协调能力尚未完善,导致在数字书写、图形辨识等需要精细动作的环节表现吃力,国际数学教育协会建议,这类情况通常会在8-9岁自然改善。

家庭辅导五大实操策略

生活化教学法 将抽象数字转化为具象体验是突破认知瓶颈的关键,建议家长在日常场景中自然渗透数学概念: • 上下楼梯时进行台阶计数 • 超市购物时比较商品价格 • 分发水果时实践等分概念 • 乘坐电梯观察楼层数字变化

案例:北京海淀区王女士通过"厨房数学课",让孩子在帮厨过程中掌握测量、分类等技能,两个月后数学单元测试提升30%。

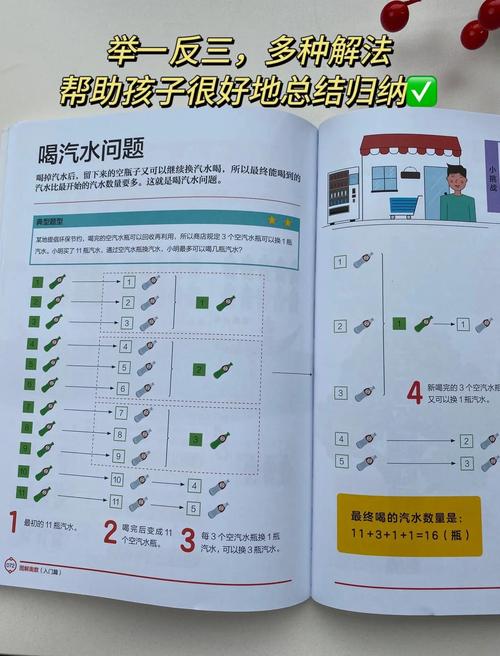

游戏化学习体系 设计结构化游戏既保持学习兴趣又达成训练目标:

- 数字跳房子:地面画出数字格,根据算式结果跳跃

- 超市角色扮演:用玩具货币进行购物计算

- 数学桌游:选用"数字龙卷风""加减大战"等教具

- 谜题挑战:改编传统童谣加入数学元素

多感官联动训练 针对不同类型的学习者设计差异化的感知通道: • 听觉型:数字儿歌、口诀韵律(如"凑十法"歌谣) • 视觉型:数轴贴纸、算珠计数器 • 动觉型:磁力数字拼图、沙盘书写

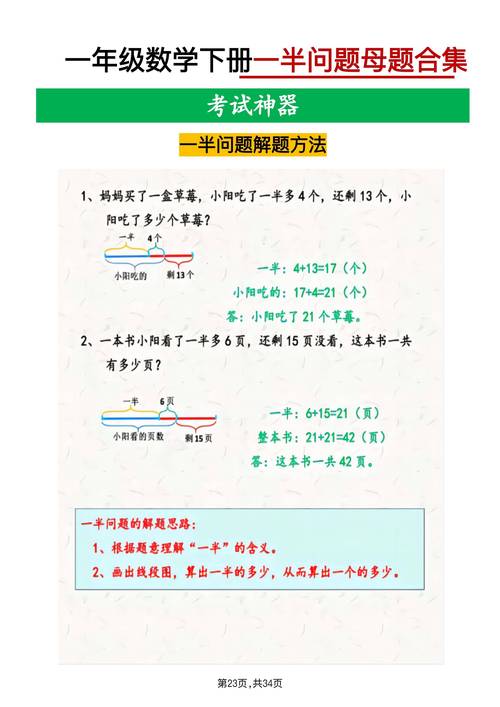

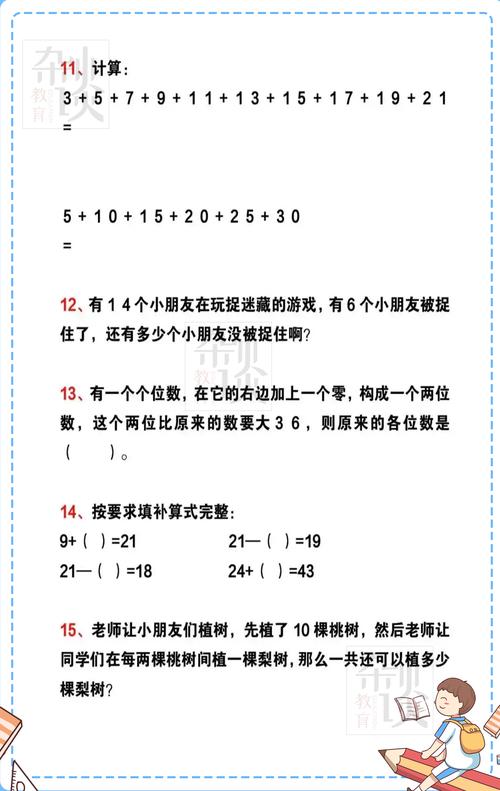

分步拆解知识点 将课程标准分解为可操作的阶段性目标: 第1周:建立1-10的数量对应 第2周:掌握5以内分解组合 第3周:理解"+"、"-"符号含义 第4周:构建10以内运算体系 每完成一个阶段给予非物质奖励(如选择睡前故事)

错题正向转化机制 建立"成长错题本",用不同颜色区分错误类型: • 红色:概念理解偏差 • 黄色:注意力失误 • 绿色:进步空间标记 每周开展"错题嘉年华",将修改过程变成闯关游戏。

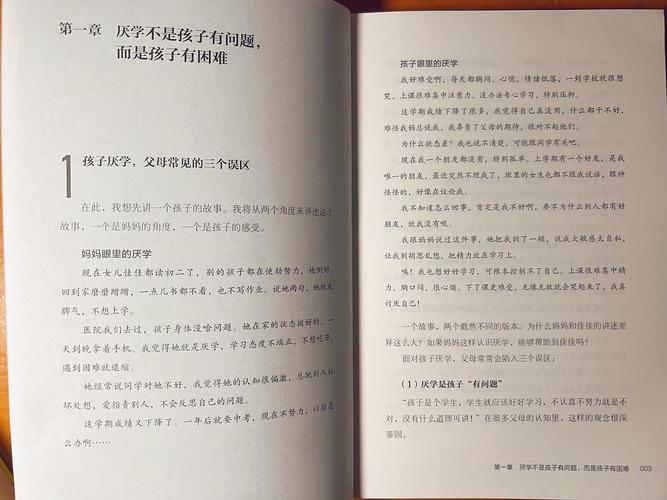

家长心理建设指南

-

避免三大认知误区 • 超前学习强迫症:盲目教授乘除法可能破坏数感构建 • 横向比较焦虑:每个孩子都有独特的发展时间表 • 负面语言暗示:"这么简单都不会"会加剧习得性无助

-

建立成长型思维模式 记录"每日小进步":从"终于分清6和9"到"独立完成3道题",通过具体事例增强信心,建议使用成长树贴纸墙,让孩子直观看到自己的进步轨迹。

-

科学设置期待值 参考教育部《义务教育数学课程标准》,一年级核心目标是: • 20以内加减法正确率80% • 能描述简单图形特征 • 会用数学语言表达生活问题 家长应根据个体差异调整预期,切忌用课外辅导班进度作为衡量标准。

家校协同支持方案

-

建立三方沟通机制 每月与教师进行"学习行为分析",关注: • 课堂参与度变化 • 作业完成质量波动 • 同伴互动情况 某实验小学的实践表明,定期进行15分钟教师访谈可使辅导有效性提升40%。

-

定制个性化学案 根据教师反馈调整家庭辅导重点, • 对数字书写困难者:增加沙盘临摹训练 • 口算速度慢者:采用计时游戏法 • 应用题理解障碍者:用实物演示题意

-

营造数学浸润环境 • 设置家庭数学角:摆放日历、钟表、测量工具 • 开展"数学发现日":记录生活中的数学现象 • 亲子共读数学绘本:《数学帮帮忙》《汉声数学图画书》系列

教育学家维果茨基的"最近发展区"理论指出,恰当的支持能激活孩子的潜在发展水平,当7岁的小明在家长引导下,终于通过摆弄积木理解"8-5=3"的含义时,他眼中闪现的不仅是答案,更是征服困难的勇气,这种正向体验将成为未来学习道路上最宝贵的财富,每个孩子都携带着独特的成长密码,我们的任务不是强行提速,而是提供适合的土壤,静待思维之花自然绽放。