引言:初三压力的背后,是成长与挑战的交织

初三,是每个孩子成长路上的一道分水岭,升学压力、青春期情绪波动、自我认知的迷茫,让许多孩子仿佛置身于一场“无声的战役”,家长常感到困惑:孩子明明很努力,却情绪低落;明明关心孩子,却被一句“别管我”拒之千里,面对这种情况,家长的焦虑往往不亚于孩子,但教育心理学研究表明,家长的认知和行为调整,能成为孩子应对压力的关键支持,与其催促孩子“再拼一把”,不如用更科学的方法,帮助他们平稳度过这段特殊时期。

学会倾听:用“共情”代替“说教”

许多家长发现,初三的孩子开始变得沉默寡言,甚至对父母的询问表现出不耐烦,一位母亲曾向我倾诉:“我问他最近考试怎么样,他直接摔门回房间了。”这种场景背后,往往是孩子积累的压力未被真正“看见”。

行动建议:

- 放下评判,专注感受

当孩子抱怨“作业太多”或“害怕考不好”时,避免立刻回应“大家都一样,坚持一下”,取而代之的是:“听起来你最近确实很累,能和我多说一点吗?”这种回应让孩子感到情绪被接纳。 - 用肢体语言传递安全感

如果孩子不愿开口,可以安静地陪他散步、吃饭,或轻拍他的肩膀,青春期孩子对“被尊重”的需求极高,沉默的陪伴有时比追问更有效。

调整角色:从“监工”到“盟友”

一位初三班主任曾分享案例:班里成绩中等的学生小杨,因父母每天检查错题、制定额外练习计划,最终在模拟考前情绪崩溃,这类“过度干预”反而会让孩子感到窒息。

科学策略:

- 明确学习责任的主体

与孩子共同制定一份“自主学习计划”,家长仅作为建议者而非决策者。“你觉得每天复习数学1小时够吗?如果需要,我可以帮你找资料。” - 关注过程而非结果

将“这次月考必须进前20名”改为“最近错题整理得很清晰,这个方法很好”,正向反馈能增强孩子的自我效能感。

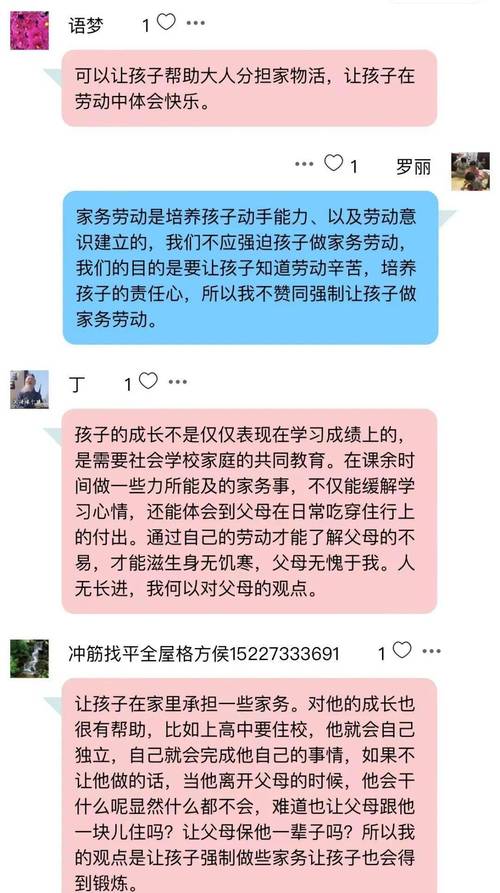

营造“心理安全区”:家庭氛围的隐形力量

心理学中的“安全基地理论”指出,稳定的家庭环境能让孩子在应对压力时更有韧性,但现实中,许多家庭因升学压力陷入“低气压”。

实践方法:

- 设立“无教育日”

每周固定一天不谈成绩、不聊学习,全家一起看电影、打羽毛球或烹饪,短暂的放松能让孩子的大脑从高压状态中恢复。 - 用幽默化解紧张

当孩子因一道题做不出而烦躁时,可以调侃:“这道题确实像在和外星人对话,要不要先吃点地球食物补充能量?”

构建支持系统:善用资源,避免孤军奋战

单靠家庭内部的支持往往不够,智慧的家长会主动搭建多元支持网络,帮助孩子找到更多情绪出口。

资源整合指南:

- 与老师建立“信息同盟”

定期与班主任沟通时,不仅关注成绩,更要了解孩子在学校的社交状态、课堂表现等细节。 - 引导同伴互助

鼓励孩子与同学组建学习小组,同龄人之间的交流能有效缓解孤独感,一位父亲的做法值得借鉴:他主动为孩子和三名好友预订周末图书馆座位,并提供接送服务。

自我觉察:家长的焦虑管理

教育心理学研究揭示,家长的焦虑情绪会通过“情绪感染”传递给孩子,曾有一位学生在咨询中说:“每次看到我妈欲言又止的样子,我就觉得自己要完蛋了。”

改善路径:

- 设立“焦虑记录本”

当产生“孩子考不上高中怎么办”等念头时,立刻写下并自问:“这个担忧此刻有具体依据吗?”通过理性分析减少灾难化思维。 - 寻找替代性关注点

把原本盯着孩子学习的时间,用于发展个人爱好或运动,家长的“松弛感”会潜移默化影响家庭情绪场域。

陪伴的本质,是让孩子相信自己值得被爱

初三的压力,终将随着时间流逝而褪去,但这段时期亲子间建立的情感联结,却可能影响孩子一生,智慧的家长懂得:我们无法替孩子承受压力,但可以通过真诚的倾听、适度的放手、温暖的陪伴,让他们获得应对挑战的底气,当孩子多年后回首这段时光,记忆里不仅有挑灯夜战的自己,更有一盏永远为他亮着的灯——那便是家的意义。

(全文共1268字)