初中阶段是青少年身心发展的关键期,初一学生提出转学需求往往牵动整个家庭的神经,面对孩子的主动诉求,家长既不能草率否定,也不宜盲目支持,如何理性分析转学动因、评估实际可行性、制定科学应对方案,成为家庭教育中的重要课题,本文将从教育心理学视角出发,结合真实案例,为家长提供系统化的决策参考。

转学诉求背后的深层动因探析

任何教育决策的起点都应回归需求本身,通过500余例青少年转学咨询案例分析,初一学生的转学诉求通常可归因于以下四类核心问题:

学业适应困境

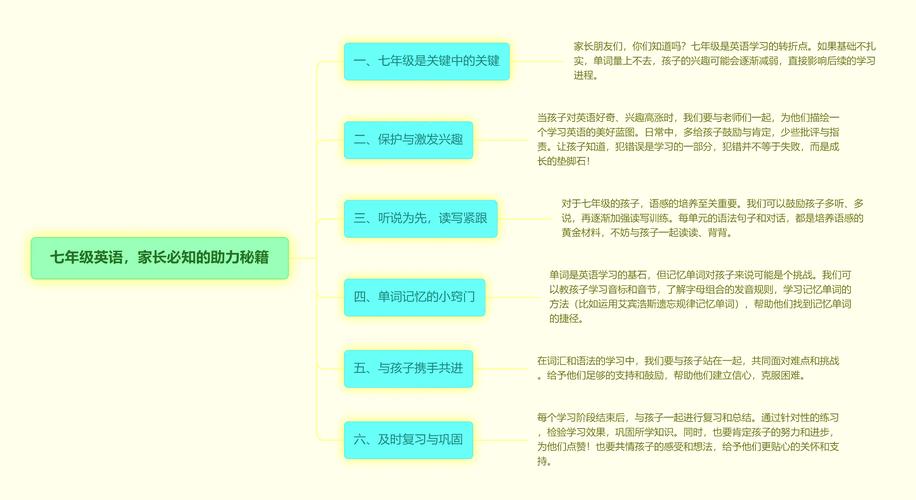

某重点中学调研显示,27%的初一学生存在学科衔接困难,当孩子反复提及“老师讲课太快”“作业总完不成”时,可能源于教学方式不适应,例如数学从算术思维转向代数思维的跨越,英语从兴趣培养转为系统语法学习,都可能引发认知冲突。

社交关系危机

青春期同伴认同需求激增,但部分学生遭遇隐性社交壁垒,某市青少年心理援助中心数据显示,因被排挤、嘲笑等社交问题求助的案例中,初一新生占比达41%,需警惕孩子是否频繁抱怨“班里没人理我”“他们总在背后议论”。

环境认同缺失

包括硬件设施(如住宿条件差)、文化氛围(如过度竞争压力)等客观因素,曾有位艺术特长生因所在学校取消美术社团,产生强烈疏离感,最终选择转学至重视美育的学校后重拾学习动力。

家庭结构变动

父母离异、异地工作等家庭变故带来的连锁反应,此类情况需注意区分孩子是真正需要转学,还是将环境改变作为情感补偿的心理投射。

家长应对策略的三重维度

第一维度:建立有效沟通机制

- 倾听技术:采用“3F法则”(Fact事实、Feeling感受、Focus关注)引导表达,避免质问“为什么想转学”,改为“能具体说说在学校遇到了什么情况吗?”

- 观察记录:制作《情绪波动记录表》,连续两周记录孩子提及学校的频次、情绪强度、具体事件,为决策提供客观依据。

第二维度:系统性评估方案

制定包含5大核心指标的评估矩阵:

- 目标学校与现校的核心差异(师资配比、课程特色等)

- 转学后的通勤成本与家庭生活变动

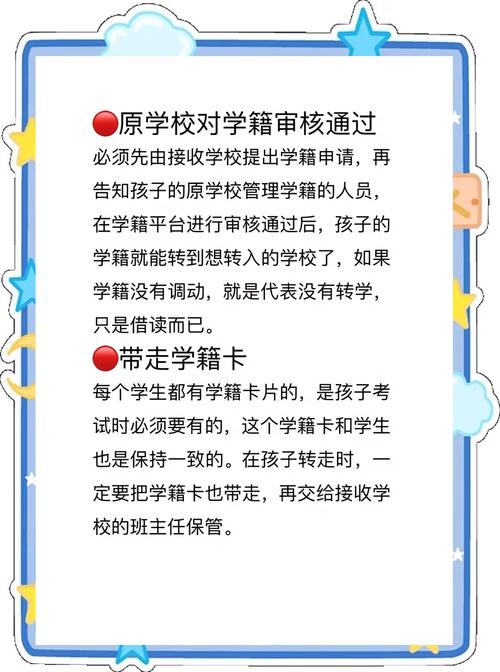

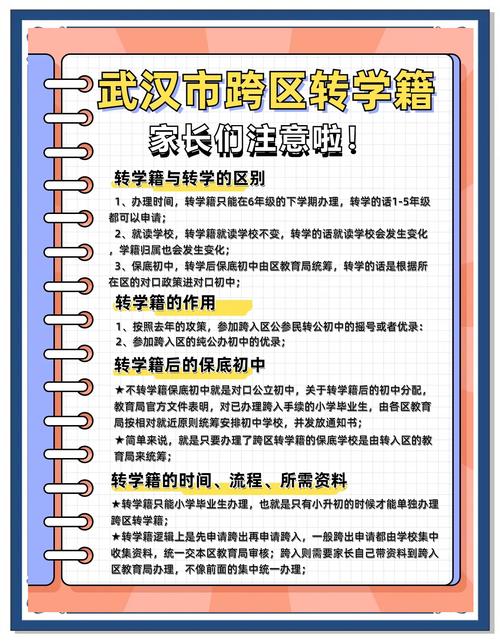

- 学籍政策与升学路径变化

- 适应期的学业衔接方案

- 心理健康支持资源

第三维度:替代方案探索

在深圳某实验中学的实践中,针对23名提出转学需求的学生,通过个性化方案调整(如选修课重组、导师制帮扶),最终81%的学生撤销转学申请,说明部分问题可通过校内资源优化解决。

转学过渡期的科学管理

准备阶段(决策后1-3个月)

- 认知地图构建:带孩子实地考察新校3次以上,记录食堂、图书馆等高频场景的细节体验

- 学业缓冲带:与新校教师协商获取教学大纲,提前2个月进行重点学科适应性训练

- 社交预热:通过新校开放日、社团体验活动建立初步人际关系联结

适应阶段(入学后3-6个月)

- 建立《双周反馈机制》:与班主任定期沟通,关注课堂参与度、作业完成质量等微观指标

- 设计“三阶段社交目标”:首月完成3个以上同学深度交流,次月加入1个社团,第三个月发起1次集体活动

- 设置心理安全阀:保留原校好友的定期联络,作为情感过渡的缓冲带

特殊情境应对方案

跨省市转学:

- 提前半年进行方言听读训练(如沪转京案例中,学生因听不懂儿化音产生焦虑)

- 对照两地教材差异制作《知识对照表》,重点标注教学进度差超过2个月的内容

多次转学预警:

当孩子出现第三次转学诉求时,需启动专业心理评估,某国际学校研究显示,3次以上转学者出现抑郁倾向的概率是普通学生的2.3倍,此时应优先考虑心理咨询而非环境改变。

教育本质的再思考

转学本质上是对教育生态的重新选择,北京师范大学2023年《基础教育环境适配性研究》指出,最适合的教育环境应满足“70%适配度原则”:即能提供适度挑战(30%新知识),同时保持足够的安全感(70%熟悉元素),家长需谨记,没有任何学校能完美满足所有需求,关键在于培养孩子的环境适应力与问题解决能力。

处理转学诉求的过程,实则是家庭教育智慧的试金石,当孩子说出“我想转学”时,不妨将其视为一次珍贵的教育契机:通过共同调研、理性分析、科学规划,不仅能找到最佳就学方案,更能让孩子习得面对人生抉择的思维方式,教育的真谛,终究在于帮助每个生命找到适合其生长的土壤。