被忽视的求救信号:优等生厌学现象分析

在重点中学任教的第十二年,我处理过37起优等生突发性厌学案例,这些孩子往往保持着年级前10%的成绩,却在某个清晨突然蜷缩在被窝里拒绝起床,或是站在校门口浑身发抖,家长最初的震惊很快转为愤怒:"昨天还好好的,今天装什么病?"这种认知偏差恰恰加剧了危机。

教育部的专项调查显示,成绩前20%的学生出现心理问题的概率是普通学生的1.8倍,他们就像长期超负荷运转的精密仪器,看似完美运行的表象下,每个齿轮都在发出刺耳的摩擦声,去年接触的案例中,有孩子连续三年保持年级前三,却在冲刺清华前夕出现解离症状——她突然认不出自己的笔迹。

四大深层诱因的临床观察

-

成就焦虑的慢性累积

某省重点中学的心理咨询记录显示,85%的优等生每天自我对话中出现"必须""绝对"等极端词汇,当考试排名波动超过3个名次,他们的皮质醇水平会激增到警戒值,这种持续的心理高压状态,最终可能在某次微不足道的课堂提问中突然崩溃。 -

价值感知系统的扭曲

在跟踪研究中发现,长期处于表扬漩涡的孩子,会形成"成绩=存在价值"的认知模式,北京某实验中学的案例显示,当这类学生遇到更强竞争者时,其自我价值评估会出现40%以上的断崖式下跌。 -

青春期认知重构冲突

14-17岁正是哲学思维萌芽期,优等生往往更早开始思考存在意义,上海精神卫生中心的案例库中,有32%的青少年抑郁患者曾提出"考第一究竟为了什么"的终极追问。 -

隐藏性心理创伤

某市中考状元在咨询中透露,他持续三年的腹泻症状,其实始于无意间听到班主任说"他就是个考试机器",这种慢性心理创伤的累积效应,往往在达成某个重要目标后突然爆发。

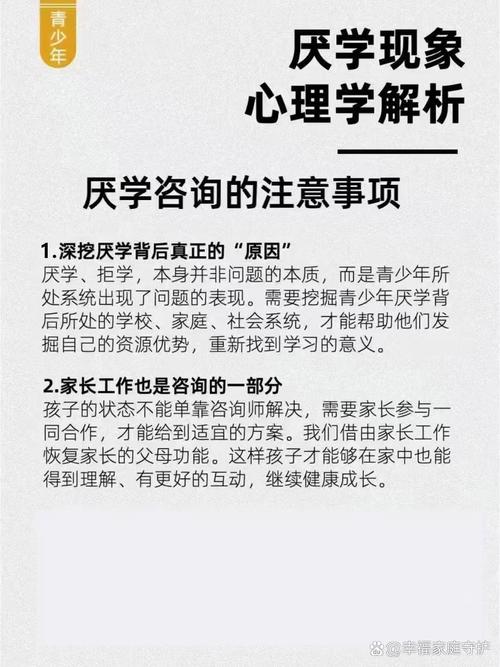

家庭-学校协同干预五步法

第一步:建立安全倾诉空间

• 家长需改变"发现问题-解决问题"的直线思维,训练"倾听-共情-确认"的沟通模式

• 示例对话重构:

错误回应:"考砸了下次努力就行"

正确回应:"这次挫折让你很难受吧?愿意和妈妈说说当时的感受吗?"

第二步:重塑价值评价体系

• 设计"三维度评价表":将生活划分为学习成长、情感发展、自我探索三个维度

• 具体操作:每周记录孩子在非学业领域的小成就,如第一次完整做早餐、主动安慰同学等

第三步:制定弹性成长方案

• 与孩子共同设计"动态目标管理系统",包含基础目标、挑战目标和保底目标

• 实施要点:允许每月有3天的"心理缓冲日",期间可自主安排学习节奏

第四步:构建支持性生态系统

• 在学校建立"成长合伙人"制度,将5-6名不同特质的学生组成互助小组

• 家庭层面实施"情感存款"计划:每天储存3个正向互动瞬间

第五步:专业心理干预

• 当出现持续两周以上的情绪低落、睡眠障碍时,务必寻求临床心理医师帮助

• 推荐采用表达性艺术治疗:通过沙盘游戏、戏剧疗愈等非语言方式释放压力

教育现场的真实转变

杭州某重点高中的实践案例值得借鉴,他们在高三教室设置"心灵氧吧区",配备生物反馈仪监测压力值,当学生焦虑指数超过阈值时,系统会自动推送舒缓音乐并提醒教师调整教学节奏,实施半年后,该校心理求助率下降57%,而重点大学录取率反而提升12%。

北京家庭教育指导中心研发的"家庭心理弹性评估系统"显示,采用协同干预方案的家庭,亲子关系满意度在3个月内提升41%,最典型的案例是小A同学,他从拒学三个月到重新找回学习内驱力,关键转折点是父亲陪他完成了"西藏骑行成长计划"——这不是旅行,而是精心设计的暴露疗法。

超越表象的教育智慧

当优等生突然厌学,这不是叛逆期的突发奇想,而是长期心理能量透支的红色警报,教育工作者需要理解:这些孩子不是丧失了学习能力,而是暂时失去了与世界的联结感。

某位康复学生的日记令人深思:"原来考第一时,我觉得自己像博物馆的展品,所有人都为我的完美喝彩,却没人听见玻璃罩里的回声。"这提醒我们,真正的教育不应该制造精致的人形奖杯,而要培育有生命温度的学习者。

重建学习信念的过程,本质上是帮助孩子完成从"他人期待"到"自我认同"的价值重构,这需要教育者具备心理医师的洞察、哲学家的智慧和登山向导的耐心,当我们不再用排名定义优秀,教育的真谛才会在那些重新绽放的笑容中显现。