深秋的早晨,当同龄人背着书包走向教室时,十三岁的小宇却躲在家中的阁楼里打游戏,这个场景正在全国数百万个家庭上演,根据教育部2023年发布的《青少年辍学现状白皮书》,初中阶段辍学率较五年前增长37%,其中13-14岁成为辍学高发年龄段,这些本该在课堂汲取知识的少年,为何选择背对书本?这场教育危机背后,折射出怎样的家庭困境与社会焦虑?

现象背后的深层裂痕

在北方某县城的心理咨询室里,我遇到过这样一位母亲:她攥着儿子的手机,指关节发白地说:"所有道理都说尽了,他就是不愿意回学校。"这位母亲不知道,当她把"读书改变命运"重复第1001次时,儿子听到的早已不是期许,而是令人窒息的道德枷锁。

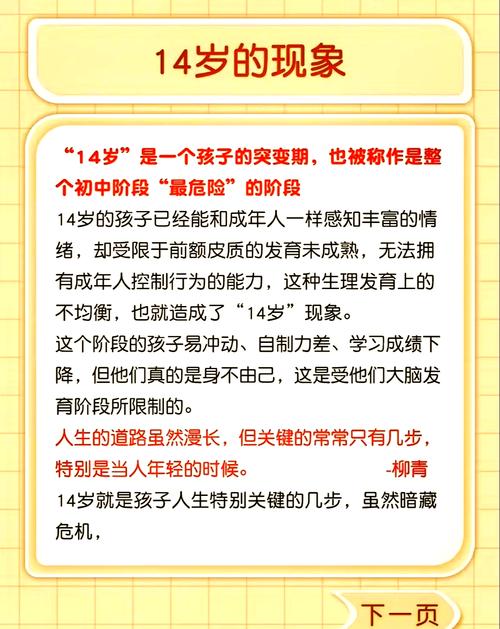

当代青少年正经历着前所未有的认知冲突,他们的父辈成长在知识匮乏年代,将教育视为改变阶层的唯一通道;而Z世代的孩子浸润在短视频、直播带货的即时快感中,目睹太多"读书无用论"的现实案例,这种价值观断层在十三岁这个特殊节点集中爆发——青春期自我意识觉醒与升学压力双重夹击下,孩子们开始用最激烈的方式质疑教育的意义。

某重点中学的心理辅导记录显示,72%的厌学少年都存在"意义感缺失",他们能熟练背诵《岳阳楼记》,却回答不出"我为什么要背这个";能解出复杂的二元一次方程,却算不清自己的人生价值,这种割裂感在应试教育体系下被不断放大,最终演变成对学习的全面抵触。

解构教育迷思:我们误解了"读书"的本质

在浙江某民办学校的家校沟通会上,一位父亲拍案而起:"我每天跑运输十四小时供他读书,他就这个态度?"这种典型的付出型绑架,恰恰暴露了成年人对教育的认知偏差,我们把教育简化为课堂听讲和试卷分数,却忘记了学习本质上是对世界的好奇与探索。

北京师范大学教育学部跟踪研究发现,持续学习动力强的学生有个共同特征:他们的家庭建立了"成长型对话"模式,比如每周固定讨论时事热点,允许孩子质疑教材观点,鼓励将课堂知识应用于生活实践,这种开放的教育生态,比任何补习班都更能培养学习内驱力。

在深圳某城中村的社区图书馆,我见证过奇迹般的转变,十五岁的小倩曾是令老师头疼的"问题少女",直到她偶然读到《人类简史》,现在她每天放学来馆里研读社科书籍,最近在筹备关于女性主义的读书会,这个案例揭示:当学习突破教科书的藩篱,与真实世界产生联结,沉睡的求知欲自会苏醒。

重建教育生态的多元路径

-

家庭维度:从监控者到同行者 广州家庭教育指导中心提出"三分钟黄金沟通法":每天选择固定时段,家长放下手机,专注倾听孩子讲述任何话题,这种不带评判的交流,往往能发现孩子厌学的真实诱因,有位母亲正是在这样的对话中,得知儿子拒绝上学是因为无法承受"学霸父亲"的阴影。

-

学校革新:让知识回归生活 上海某初中推出的"城市探索课"引发热议,学生用数学测算地铁客流量,用物理知识改进共享单车设计,用化学原理检测河道水质,这种项目制学习使逃课率下降63%,因为孩子们突然发现:原来三角函数真的能用来计算网红奶茶店的排队时间。

-

社会支持:构建弹性成长空间 在成都,"第二课堂"计划正在挽救边缘少年,社区联合企业开设木工坊、动漫工作室、新媒体创作基地,让暂时离开校园的孩子保持学习状态,数据显示,参与该计划的学生中,81%在六个月内主动要求复学,因为他们找到了知识应用的现实场景。

突破认知困局的实践策略

-

兴趣图谱分析法 建议家长与孩子共同绘制"兴趣雷达图",将电子竞技、动漫创作等非传统爱好纳入评估体系,杭州家庭教育研究会案例表明,擅长MOBA游戏的少年往往具有极强的战略思维,引导其学习编程或经济学效果显著。

-

阶段性目标拆解术 将"完成九年义务教育"这个大目标,分解为可实现的微挑战,例如每天记录三个新知识点,每周完成一个小型实践项目,重庆某中学用这种方法使复学成功率提升45%,关键在于让学生体验持续进步的成就感。

-

职业体验干预方案 南京青少年宫推出的"48小时职业体验"项目值得借鉴,让厌学少年跟随程序员、考古学家、非遗传承人实地工作,使其直观感受知识在不同领域的应用价值,参与该项目的学生中,92%重新审视了学习的重要性。

教育觉醒的曙光

在甘肃某偏远山村,辍学三年的小马在支教老师引导下,用直播技术帮助村民销售药材,他现在白天跟着网课学习市场营销,晚上研究电商运营。"原来读书真的能让家乡变好",这个发现比任何说教都更具说服力,这个故事揭示:当教育回归其本质——建立人与世界的深刻联结,那些关闭的心门自会重新开启。

在这场教育突围战中,没有简单的对错之分,那个蜷缩在网吧角落的十三岁少年,或许正在用极端的方式叩问生命的价值;那个在课堂昏昏欲睡的女孩,可能正在经历认知重构的阵痛,作为教育者,我们需要以更谦卑的姿态倾听,用更开放的思维创新,让教育真正成为照亮生命的火种,而非束缚成长的枷锁。

站在时代转折点上,我们比任何时候都更需要理解:教育不是流水线上的标准化生产,而是帮助每个独特的生命找到属于自己的成长节律,当家庭、学校、社会形成教育合力,当知识学习与生命体验深度交融,十三岁少年的辍学危机终将转化为教育觉醒的契机,这需要智慧,更需要勇气——打破固有认知的勇气,相信每个孩子都能绽放的勇气,以及重新定义教育本质的勇气。