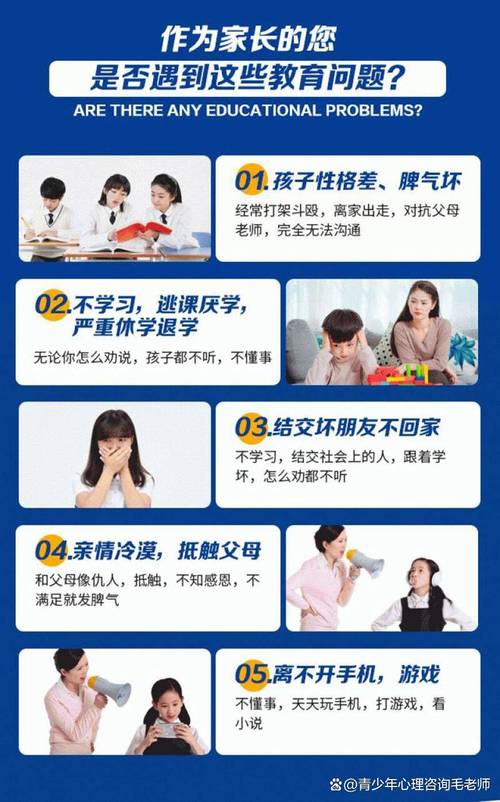

当青春期撞上教育困境

初中阶段是孩子身心发展的关键转折期,随着第二性征的出现和大脑前额叶皮层的快速发育,青少年开始以批判的眼光审视世界,渴望独立却又缺乏成熟的心智支撑。"叛逆"与"厌学"往往如影随形:摔门而去的冲突、作业本上的空白、课堂上空洞的眼神,这些信号背后隐藏的不仅是教育难题,更是一颗亟待被理解的成长心灵,数据显示,我国初中生群体中,存在明显厌学情绪的比例达37.2%,而叛逆行为高发期集中在13-15岁,这些数字警示我们:教育者需要以全新的视角重新审视这场青春期的"静默革命"。

叛逆期的本质解码:成长的阵痛与突破

-

生理剧变下的认知重构

青春期大脑神经元突触修剪速度达到人生巅峰,多巴胺分泌水平较儿童期提升30%,这种生理变化造就了青少年敏感的情绪雷达和强烈的冒险倾向,当教师批评某位学生"最近状态下滑"时,其大脑杏仁核产生的应激反应强度是成人的2倍,这解释了为何简单说教常引发激烈对抗。 -

心理断乳期的自我求证

著名心理学家埃里克森指出,12-18岁是个体建立"自我同一性"的关键期,那个执意将校服裤脚改窄的少年,那个坚持用火星文写日记的女生,其实都在通过符号化的行为完成自我界定,2019年北师大调研显示,78%的初中生认为"父母不理解我的真实想法",这种认知错位往往催生逆向行为。 -

社会角色转换的适应不良

从小学的"呵护式管理"到初中的"自主性要求",学习模式的突变让很多孩子措手不及,就像刚学游泳就被推向深水区,部分学生选择用放弃划水来掩饰恐惧,上海某重点中学的跟踪调查发现,初一上学期月考成绩下降20%的学生中,62%会出现持续性厌学倾向。

厌学情绪的深层诱因:被忽视的教育生态

-

学业压力传导的恶性循环

当某区重点中学将每日作业量从3小时增至4.5小时,该校学生心理咨询预约量在三个月内激增300%,超负荷的知识填鸭不仅吞噬学习兴趣,更触发心理防御机制,大脑科学研究证实,长期处于高压状态会使海马体体积缩小,直接影响记忆与学习能力。 -

评价体系单一化的桎梏

在唯分数论的评价体系中,擅长街舞的小林永远坐在教室最后一排,作文满分的晓雯因数学薄弱被贴上"偏科"标签,哈佛加德纳教授的多元智能理论在应试框架下沦为装饰,当八种智能只取其一作为衡量标准,必然导致70%以上的学生成为"失败者"。 -

数字原住民的认知重构

智能手机的即时反馈机制重塑了青少年的认知模式:短视频15秒就能带来愉悦,而解数学题可能需要15分钟的痛苦思考,神经生物学研究显示,过度依赖碎片化信息会导致前额叶皮层激活阈值升高,这是课堂注意力难以持续的重要诱因。

破局之道:构建成长型教育生态

-

对话机制的革新:从权威到共情

北京某实验中学推行的"每日倾听十分钟"计划取得显著成效:教师办公室设立"解忧角",家长接受"非暴力沟通"培训,当那个总在数学课睡觉的男生说出"我害怕当众做题出错"的真实心声后,教师改用错题本单独辅导,两个月内其成绩提升40%。 -

学业目标的动态调整

上海教育研究院推出的"三级目标体系"值得借鉴:基础目标(掌握核心知识点)、发展目标(形成学科思维)、挑战目标(完成创新项目),对物理考试总不及格但痴迷航模的小杰,教师指导他将飞机空气动力学原理写成研究报告,这份作品最终成为其学业评估的重要组成部分。 -

评价维度的多元拓展

成都某初中建立的"星光成长档案"包含六个维度:知识技能、艺术修养、运动健康、社会实践、创新能力和情感态度,在春季学期评优中,获得"公益之星"称号的留守儿童小芳,眼里的光彩比考第一名时还要明亮。 -

家校协同的智慧赋能

深圳某校开发的"成长云平台"实现教育数据可视化:教师上传课堂表现分析,家长记录家庭观察日志,系统自动生成个性化建议,当数据显示小明在小组合作中展现领导力,父母不再紧盯考试成绩,转而鼓励他组织社区读书会,这种正向反馈使其学习主动性显著提升。

典型案例的启示:在裂缝中照进阳光

-

兴趣迁移策略的成功实践

沉迷网络游戏的初一学生小涛,在心理教师引导下加入机器人社团,当他发现编程逻辑与游戏闯关的相似性后,将热情转移到竞赛准备中,经过半年训练,其团队获得省级青少年科技创新大赛二等奖,文化课排名也上升了25个位次。 -

教育戏剧疗法的神奇转化

广州某中学针对叛逆学生开设的教育戏剧课程取得突破:通过角色扮演,那个曾撕毁作业本的女孩在《茶馆》剧本中体会掌柜的艰辛,开始理解父母的苦心,戏剧教师王敏记录道:"当孩子们在虚拟情境中释放情绪,现实中的对抗性就会自然消解。"

用理解搭建渡河之桥

站在教育的河岸,我们面对的不仅是叛逆的浪花与厌学的漩涡,更是生命成长的澎湃激流,1927年陶行知先生创办晓庄师范时,曾在开学典礼上说道:"教育是心心相印的活动,唯独从心里发出来,才能打动心灵的深处。"当我们用认知神经科学解读青春期的躁动,用发展心理学透视厌学的本质,用教育智慧构建支持系统,那些曾被贴上"问题少年"标签的孩子,终将在理解与信任的阳光下,完成属于他们的成人礼,这或许就是教育最本真的模样——不是强行矫正生命的枝桠,而是为每朵独特的花蕾找到绽放的支点。