清晨七点的城市街道,背着书包的初中生们像候鸟迁徙般涌向学校,在这支队伍中,15岁的李萌突然停住脚步,把书包重重摔在地上:"我受够了!"这个场景折射出当下教育领域普遍存在的困境——青少年学习动力危机,根据2023年中国青少年研究中心调查数据显示,全国初中阶段存在明显厌学倾向的学生比例已达37.6%,且呈持续上升趋势,面对这个教育困局,我们需要以更专业的视角进行系统化解析。

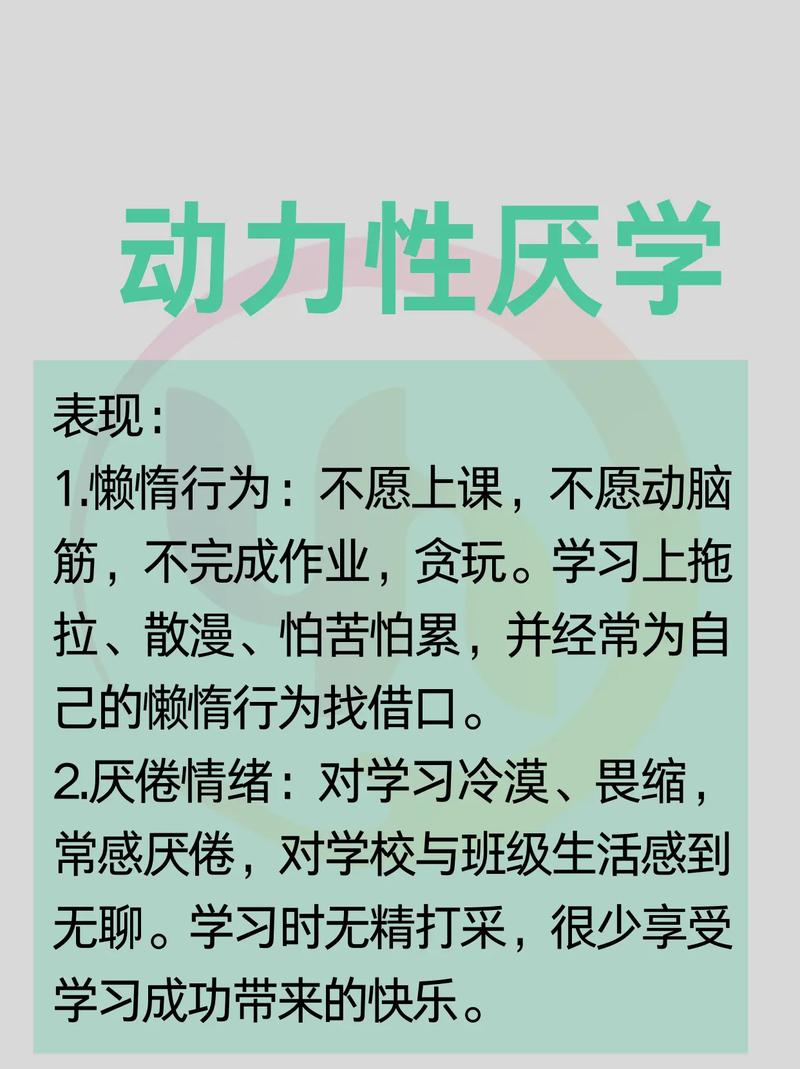

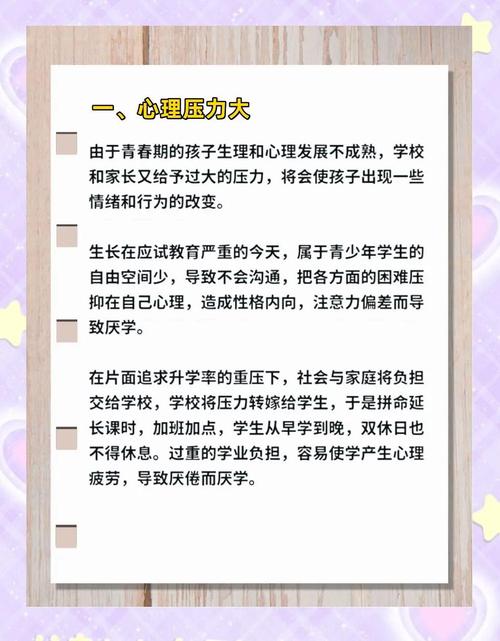

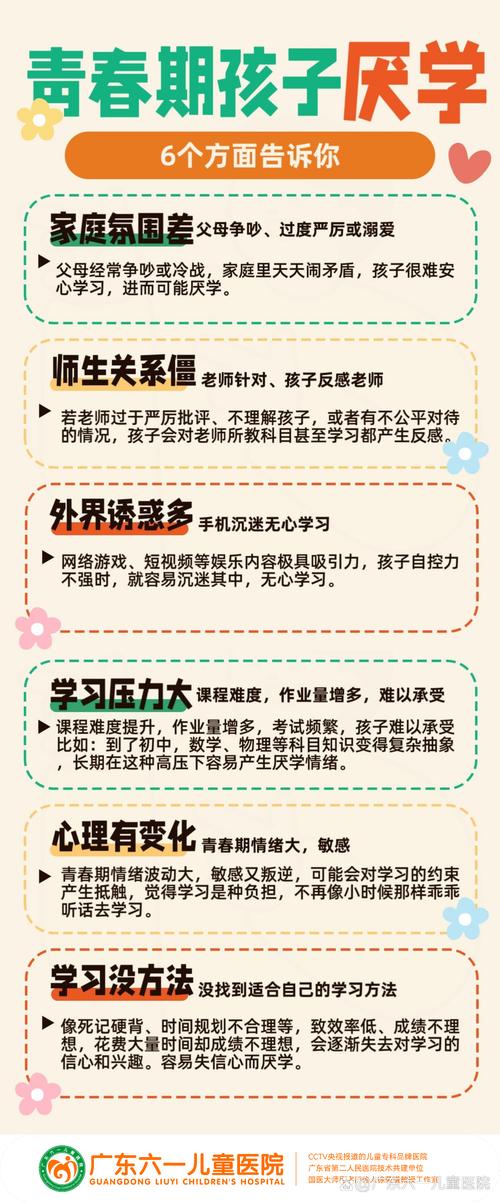

现象背后的深层诱因 在分析初中生厌学现象时,不能简单归咎于"懒惰"或"叛逆",而应该深入理解其背后的心理机制,青春期大脑前额叶皮层尚未发育成熟,导致青少年对远期目标的认知和规划能力较弱,当学习带来的即时反馈不足时,就容易产生动力缺失,某重点中学的心理咨询案例显示,62%的厌学学生存在"努力与回报不同步"的认知偏差。

教育心理学中的自我决定理论指出,人类行为动机源于对自主性、胜任感和归属感的需求,当这三个要素在学业领域得不到满足时,学生就会本能地抗拒学习,例如在传统填鸭式教学中,学生既缺乏学习自主权,又难以在标准化评价中获得成就感,更可能在竞争环境中失去群体归属感。

家庭沟通的重构策略 建立有效沟通需要突破传统说教模式,北京师范大学家庭教育研究中心建议采用"三明治沟通法":先描述具体观察(如"最近发现你作业时间缩短了"),再表达感受("这让我有些担心"),最后提出开放性问题("能和我聊聊最近的学习状态吗?"),这种方法能降低青少年的防御心理,某实验学校应用后,家校沟通有效率提升40%。

家长需要警惕常见的沟通误区,上海某心理咨询机构案例显示,38%的厌学案例源于家长的"双重标准":一方面要求孩子专注学习,另一方面自己沉迷手机,更有效的做法是建立"家庭学习契约",约定全家人的电子设备使用时间,创造共同学习的物理环境。

学习动机的系统重建 帮助青少年建立清晰的学业目标,需要结合生涯规划教育,杭州某中学实施的"职业体验日"项目,通过让学生接触不同职业场景,成功唤醒67%学生的内在学习动机,具体操作可分解为:职业认知→能力匹配→路径规划→目标拆解四个步骤,将抽象的未来与当下的学习建立连接。

游戏化学习机制的应用值得借鉴,成都某初中数学组设计的"知识闯关"系统,将知识点转化为游戏关卡,配合即时奖励机制,使班级平均分提升15分,关键在于设置合理的挑战梯度,确保70%的基础题让多数学生获得成就感,30%的进阶题满足尖子生需求。

校园支持体系的革新 差异化教学是破解厌学难题的关键,广州某实验中学实施的"学习护照"制度,允许学生自选作业难度级别,配合分层评价体系,使学习参与度提升至91%,教师需要转变角色,从知识传授者变为学习引导者,重点培养学生元认知能力。

同伴教育具有独特价值,武汉某初中组建的"学业互助联盟",通过混龄学习小组促进知识传递,同时培养高年级学生的责任感,数据显示,参与项目的学生辍学率下降至0.8%,显著低于区域平均水平。

特殊情况的专业干预 对于严重厌学案例,需要专业心理介入,深圳某学校心理咨询室采用的沙盘疗法,通过非语言沟通方式,成功帮助82%的拒学学生重返课堂,干预流程包括:建立信任关系→评估心理状态→制定恢复计划→家校协同跟进四个阶段。

网络依赖型厌学的处理需要系统方案,某戒网瘾机构研发的"渐进式脱敏疗法",通过设置"无屏幕时间段",配合替代活动设计,三个月戒断成功率达73%,关键在于满足青少年在虚拟世界中获得的成就感,通过现实活动进行替代补偿。

长效预防机制的构建 学习习惯培养要遵循21天法则,南京某初中实施的"微习惯计划",要求学生每天完成三个"五分钟学习任务",配合可视化进度追踪,使良好习惯养成率提高至89%,关键在于将大目标分解为可轻松完成的小单元。

抗挫能力的培养需要真实情境演练,某国际学校开展的"失败体验课",通过设计适度挫折场景,配合心理疏导,使学生抗压指数提升32%,家长应注意避免过度保护,允许孩子在安全范围内体验失败。

教育不是注满一桶水,而是点燃一把火,面对初中生的厌学问题,我们需要摒弃简单粗暴的纠正方式,转而构建支持性的成长生态,通过理解青春期心理特征,创新教育方法,建立协同支持系统,我们完全可以帮助青少年重燃学习热情,某跟踪研究显示,获得科学引导的厌学学生,在五年后有68%进入理想高校,这个数据给予我们足够的信心:每个孩子内心都蕴藏着向上的力量,关键在于我们是否懂得唤醒这种力量的方法。