在学校的走廊里,我们常能听到这样的对话:"这道题都讲了三遍了,怎么还不会?"家长焦躁的声音与孩子低垂的脑袋形成鲜明对比,这样的场景每天都在无数家庭上演,折射出现代教育中一个根本性难题:当孩子遭遇学习困境时,教育者应该如何正确引导?这个问题的答案不仅关乎知识传授的效率,更直接影响着孩子的终身学习能力和心理健康发展。

破解学习困境的认知密码

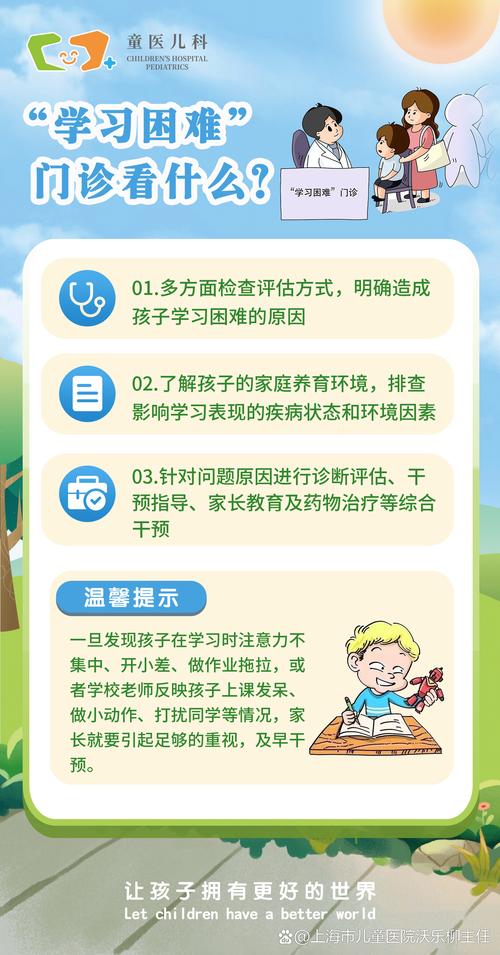

每个孩子的大脑都是独特的认知实验室,神经科学研究表明,8-12岁儿童的前额叶皮层发育速度存在显著个体差异,这直接导致抽象思维能力的形成时间相差可达2-3年,比如数学应用题理解困难的孩子,可能正处于具象思维向抽象思维过渡的关键期,此时强行要求其掌握方程式解法,无异于在幼苗期强行催熟果实。

某重点小学的跟踪调查显示,37%的"学困生"在14岁前后突然展现学习爆发力,这些孩子并非智力不足,而是认知节奏与教学进度存在暂时性错位,教育者需要建立"认知时差"概念,像观察植物生长般耐心等待思维萌芽。

传统应对方式的隐性伤害

"这么简单的题都不会,将来能干什么?"这类语言暴力会激活大脑的威胁反应系统,导致皮质醇水平升高,持续的压力环境下,海马体体积可能缩小6-8%,直接影响记忆储存能力,更严重的是,频繁的消极暗示会形成心理锚定效应,使孩子将"学不会"与自我价值等同。

某培训机构曾对500名学员进行归因模式调查,发现长期被负面评价的学生中,83%存在"固定型思维",遇到困难时更容易放弃,这些数据警示我们:错误的教育方式正在亲手制造它试图消除的问题。

建构支持性学习生态的四维模型

-

安全感筑基工程 在朝阳区某实验班级,教师专门设置"错题博物馆",鼓励学生公开展示错误并分享改进过程,这种去污名化的实践使班级平均错误分析能力提升40%,安全的学习环境如同精神氧气,能激活前扣带皮层的错误监控功能,使犯错转化为有效的学习机会。

-

认知脚手架搭建术 面对古诗背诵困难的学生,优秀教师会分解任务:首日理解创作背景,次日绘制诗意思维导图,第三日配乐朗诵,这种阶梯式教学法符合"最近发展区"理论,使学习压力始终保持在激发区而非恐慌区,数据表明,分阶段目标达成率比直接要求完整背诵高出3.2倍。

-

多元智能灌溉系统 海淀区某重点中学引入"八维评价体系",除传统学科外,增设实践创新、艺术表现等评估维度,实施两年后,该校曾经的多名"后进生"在机器人编程、戏剧创作等领域获得国家级奖项,这种多元认可机制能激活基底神经节的奖赏回路,形成正向学习驱动力。

-

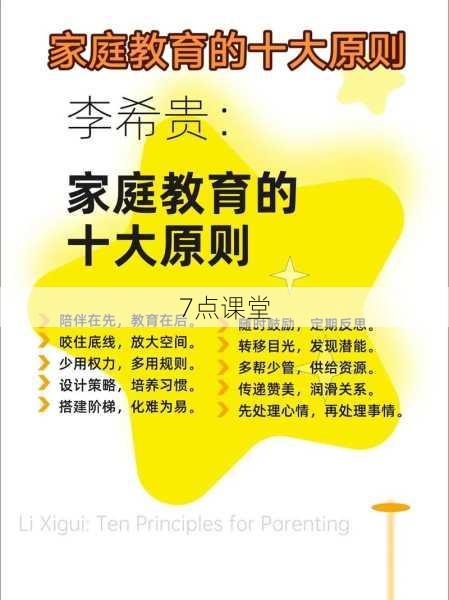

成长型思维培育方案 上海家庭教育研究会开发的"思维语言转换手册"值得借鉴:将"我做不到"转化为"我暂时还没找到方法",把"太难了"改写为"这需要更多练习",跟踪数据显示,持续使用这种语言模式的学生,面对挑战的坚持时间平均延长17分钟。

教育协同机制的创新实践

北京某示范校建立的"三角沟通平台"颇具启示:教师定期向家长推送"认知发展观察报告",家长反馈家庭学习实况,学生通过绘画或语音留言表达感受,这种三维信息流使教育干预精准度提升60%,某次沟通中,教师发现某数学困难生对建筑模型异常专注,遂建议家长将几何知识融入模型制作,最终该生在全国建模大赛中获得银奖。

等待的艺术与启发的科学

在东京教育大学附属小学,教师们有个特别仪式:当学生卡壳时,会取出特制的"思考沙漏",三分钟的沙粒流淌成为宝贵的沉默空间,这并非浪费时间,而是为默认模式神经网络提供激活窗口,统计显示,经过适当等待后,学生自主解决问题的概率提升55%。

教育心理学中的"21天积极关注实验"证明:持续记录并讨论孩子的微小进步,能使其学习投入度提升48%,某班主任发明的"成长星光瓶":每天放入记录进步的小纸条,月末举办"星光晚会"分享,这种具象化的成长轨迹,比分数更能点燃学习热情。

教育的真谛不在于填满水桶,而在于点燃火焰,当我们放下"必须立即学会"的焦虑,转用发展的眼光看待学习困境,那些暂时的认知迷雾终将消散,每个孩子都携带着独特的学习密码,教育者的使命是成为智慧的破译者,用科学的方法、温暖的态度和专业的素养,陪伴他们找到属于自己的认知通道,正如教育学家苏霍姆林斯基所说:"要让每个孩子都抬起头来走路",这抬头的力量,正源自教育者在困境时刻给予的智慧托举。