清晨七点的教室里,总能看到这样令人揪心的画面:晨光斜照的课桌上,三五个学生或枕臂而眠,或强撑睡眼,早读声里夹杂着此起彼伏的哈欠,这种现象已非个别班级的偶然情况,而是演变成困扰全国高中教育的普遍难题,当我们深入观察这些"课堂休眠者"时,会发现这不仅是个体的自律问题,更折射出整个教育生态系统的深层矛盾。

生理节律与教育时段的冲突

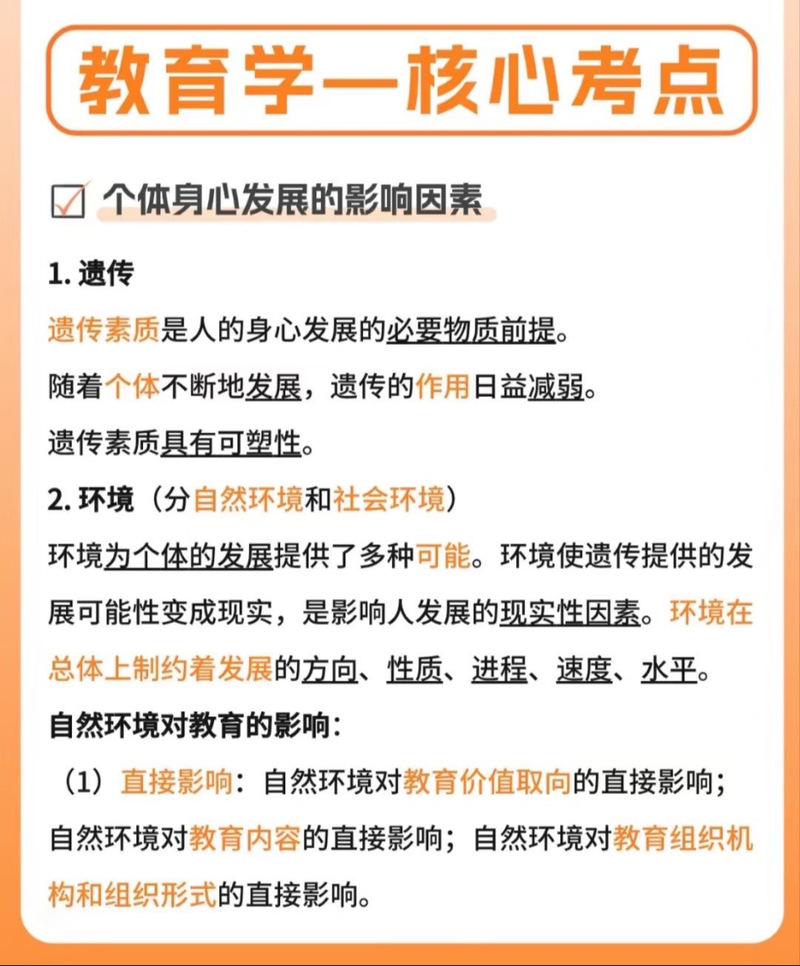

青春期学生正处于生物钟重构的特殊阶段,美国睡眠医学学会研究显示,14-17岁青少年最佳入睡时间为23:00以后,自然觉醒时间应在8:00左右,而我国高中普遍实行的7:20早读制度,迫使多数学生6:30前就要起床,这种强制性的作息安排与生理规律背道而驰,导致学生长期处于"社会性时差"状态。

某重点中学的跟踪调查显示,将早读时间推迟至8:00后,学生上午课堂专注度提升37%,课后作业效率提高28%,但现实困境是,大多数学校为完成教学进度,不得不维持高强度课时安排,这种"用时间换成绩"的思维定式,使教育者陷入明知违背科学规律却不得不为之的怪圈。

心理负荷的超载与代偿机制

当我们在某省会城市10所高中的匿名调查中发现,92%的学生存在不同程度的焦虑症状,63%承认有过抑郁情绪时,课堂睡觉现象就显露出更深层的心理动因,这些伏案而眠的学生,可能正在用躯体化症状表达难以言说的心理压力。

重点班学生小林的故事颇具代表性:每天14小时的学习时长,周末辗转于三个补习班,月考排名波动带来的持续焦虑,最终演变为课堂上的不可控嗜睡,心理教师分析,这种"学习性倦怠"实质是心理防御机制启动——当压力超过承受阈值时,大脑会自主选择"关机"保护。

教学方式与认知规律的错位

在某高中开展的对比实验中,传统讲授式课堂的学生专注时长平均为15分钟,而采用问题导向教学的班级则达到38分钟,这个数据揭示了一个常被忽视的真相:填鸭式教学与青少年认知特点存在根本性矛盾。

高中生前额叶皮层仍在发育,其注意力维持需要持续的外界刺激,但当前普遍存在的"教师讲、学生记"模式,难以激活青少年的认知兴趣,更值得警惕的是,部分教师将课堂睡觉简单归因为学风问题,采用罚站、通报等惩戒手段,反而加剧了师生对立情绪。

家庭教育的双重困境

家访案例显示,两种极端家庭最容易催生课堂睡觉现象:一种是"直升机父母",将孩子每日作息精确到分钟,过度干预导致孩子产生习得性无助;另一种是"影子家长",长期缺位使孩子丧失学习内驱力,北京某示范高中的调查表明,父母教养方式与子女课堂状态的相关性高达0.71。

令人深思的是,部分家长陷入"补偿心理"误区:自己当年求学艰辛,现在要不惜代价为孩子创造"更好"条件,这种好意往往演变为无休止的课外补习,使得学生陷入"白天犯困-晚上补习-睡眠不足"的恶性循环。

社会焦虑的传导与放大

当"985废物"等网络热词在校园流行,当"小镇做题家"成为自嘲标签,折射出的是整个社会对教育功能的认知偏差,某教育智库的调研显示,73%的高中生认为"考不上好大学人生就完了",这种集体性焦虑经由媒体、社交网络不断放大,最终转化为课堂上的身心俱疲。

更隐秘的影响来自科技产品的睡眠剥夺,虽然多数学校禁止手机入校,但凌晨时分的短视频浏览、网络游戏、社交软件仍在悄悄侵蚀着学生的睡眠时间,某住校生凌晨2点的朋友圈截图显示,寝室"开黑"现象远比教师想象的普遍。

破解困局的多维路径:

-

教育时序的科学重构 建议推行弹性到校制,将核心课程安排在学生认知高峰时段(9:30-11:30),上海市某试点学校将第一节课调整为思维训练类课程,学生参与度提升41%。

-

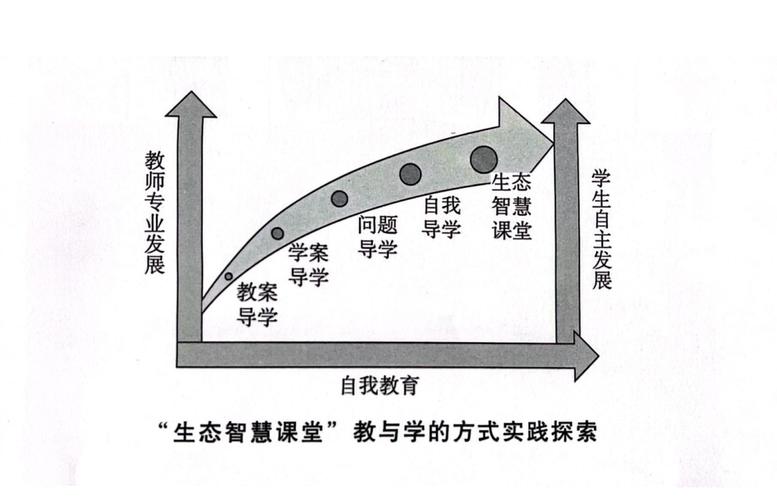

教学范式的根本转型 推广"问题链+项目式"教学模式,建立课堂参与度量化评估体系,成都某中学开发的"学习心电图"系统,能实时监测学生注意力波动,指导教师动态调整教学策略。

-

心理支持系统的完善 构建"三级预警-分级干预-跟踪反馈"的心理健康体系,广州某高中设立的情绪缓冲室,为压力过大的学生提供15分钟正念冥想指导,有效降低了课堂睡觉发生率。

-

家校社协同机制建设 建立家长教育学分制,开发"家庭教育诊断系统",杭州某区的实践表明,经过系统培训的家长,其子女学习效能提升22%,情绪问题减少35%。

在这场关乎民族未来的教育生态变革中,没有简单的责任方,也不需要廉价的同情,当我们看到趴在课桌上的年轻身影,更应该看到其背后交织的制度惯性、文化积习和代际认知差异,破解困局的关键,在于构建尊重成长规律、激发内在动力、容纳个性发展的新型教育生态,这需要教育者的智慧,更需要全社会的勇气——毕竟,叫醒学生的从来不该是刺耳的铃声,而是对知识真正的渴望,对成长自然的期待。