一个需要被倾听的成长困境

在咨询室的一角,15岁的小雨低着头说:"老师,我真的不想读书了。"她的手指反复摩挲着校服衣角,眼神里交织着焦虑与疲惫,这样的场景正以惊人频率出现在现代家庭中——2023年某教育机构调研显示,38.6%的中学生曾产生过休学念头,这不是简单的"偷懒"或"叛逆",而是一个需要被深层解读的教育命题。

第一部分:识别危机信号——孩子想休学的7个关键征兆

-

生理指标的异常变化

持续头痛、胃痛等躯体化症状,失眠或嗜睡超过两周,体重骤增骤减超过5%,这些生理反应往往是心理压力的外显,某三甲医院儿科数据显示,60%的"不明原因疼痛"青少年最终确诊为焦虑障碍。 -

学习行为的断裂式转变

从按时完成作业到长期拖延,从课堂专注到频繁走神,这种转变若持续一个月以上即需警惕,北京某重点中学班主任发现,这类学生中有72%存在未及时干预的心理困扰。 -

情绪表达的极端化倾向

突然的暴躁易怒或持续的情感麻木都需要关注,心理学中的"情绪冻结"现象显示,长期压抑的青少年可能表现出反常的情绪平静。

第二部分:解构休学诉求的深层动因

-

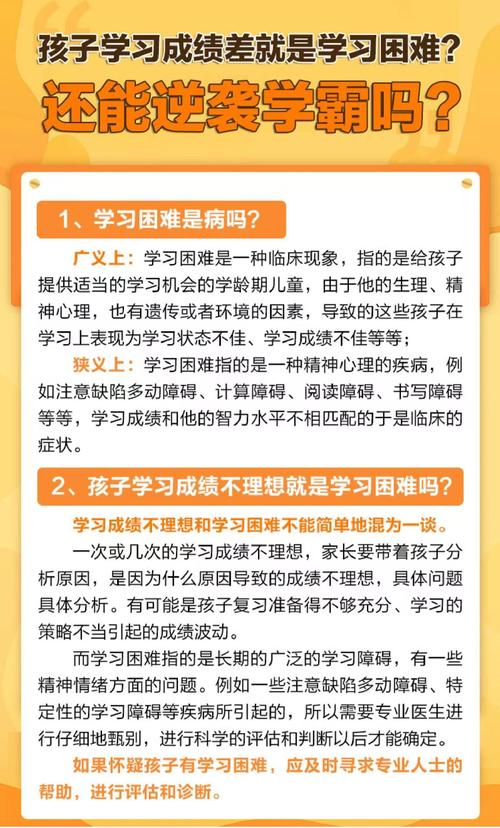

被忽视的学业系统失衡

- 某省教育厅调研发现,初中生日均作业量达4.2小时,超出国家规定标准的210%

- 超前教育导致的知识断层:重点中学高一数学涉及大学微积分基础概念

- 评价体系单一化:83%的学生认为"成绩排名"是主要价值评判标准

-

心理发展的结构性冲突

- 青春期大脑前额叶发育滞后带来的冲动控制障碍

- 自我同一性建构受阻导致的认知混乱

- 未完成的分离个体化过程引发的存在焦虑

-

家庭系统的隐形压力场

- 代际创伤的传递:68%的"虎妈虎爸"坦言沿用自己父母的教育方式

- 情感表达失能:某家庭治疗案例显示,冲突家庭日均有效沟通不足15分钟

- 期待与现实的撕裂:父母期望值与孩子实际能力差值超过30%时,抑郁风险增加4倍

第三部分:专业干预的5步策略

第一步:建立安全的情感联结

- 采用"3×20"倾听法则:每天20分钟,保持20厘米距离,前20秒不打断

- 非暴力沟通模板:"我看到你这周有3天没交作业(观察),这让我担心你是否遇到困难(感受),我们需要一起找解决办法(需求)"

第二步:重构学习认知系统

- 引入"多元智能测评",某实验校实践后,学生自我认同度提升47%

- 设计"微目标达成体系":将大任务拆解为15分钟可完成的单元

- 创设"错题博物馆",将失误转化为学习资源

第三步:调整家庭动力模式

- 开展"家庭会议日",用SWOT分析法梳理教育策略

- 设置"情感账户",记录每日积极互动次数

- 父母参与"成长型思维训练",某家长团体实践后亲子冲突减少63%

第四步:构建社会支持网络

- 组建"学习伙伴联盟",3-5人小组互助学习

- 对接专业心理咨询师,建立定期评估机制

- 开发社区教育资源,某市试点"青少年成长驿站"后休学率下降28%

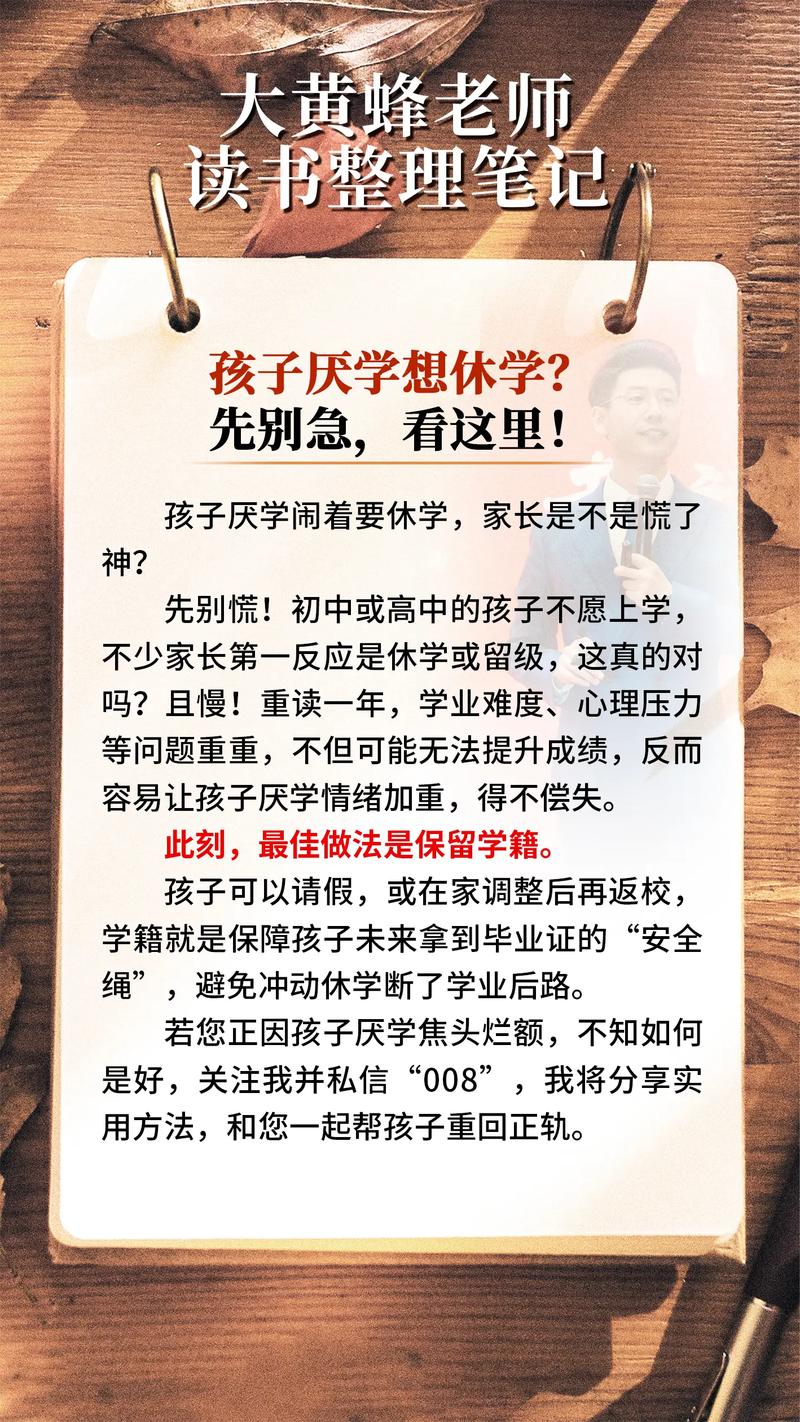

第五步:设计弹性成长方案

- "间隔学期"实践:某国际学校允许学生申请3-6个月社会实践

- 个性化课表定制,保留核心课程同时增加兴趣模块

- 建立"能力银行",将非学术成就纳入评价体系

第四部分:关键注意事项

-

避免教育暴力升级

某悲剧案例显示,强迫抑郁症学生继续就读可能引发极端后果,当孩子出现自伤倾向或拒绝基本生活照料时,专业医疗介入刻不容缓。 -

警惕替代性补偿

部分家长转而要求孩子在休学期间考取各类证书,这本质是焦虑的转移,某跟踪研究指出,此类学生复学后适应困难增加41%。 -

把握干预黄金期

教育心理学研究表明,休学念头产生后的前3周是关键干预窗口期,及时介入成功率可达79%,拖延半年以上则降至23%。

第五部分:重构教育本质的哲学思考

在深圳某创新学校的墙上,刻着这样一句话:"教育的终极目标不是装满水桶,而是点燃火焰。"当我们面对想要休学的孩子时,也许正是需要重新审视:

- 知识获取与人格成长的平衡点何在?

- 集体规训与个性发展的兼容性几何?

- 短期目标与终身发展的辩证关系怎样把握?

某诺贝尔奖得主在回忆录中写道:"我高中休学那年在山间的漫游,比任何课堂都更深刻地塑造了我的科学思维。"这提醒我们:暂时的停顿恰恰是为了更好地出发。

在裂缝中看见光

每个想要休学的孩子,都在用独特的方式诉说成长的需求,这不是教育的失败,而是重构育人方式的契机,当我们放下"必须读完"的执念,真正以生命成长的视角来审视,或许会发现:给予适度的空间与理解,让孩子按照自己的节奏积蓄力量,终将见证破茧成蝶的蜕变,教育的智慧,在于懂得何时坚持,何时放手,而这其中的分寸拿捏,正是需要家校共同修炼的人生课题。