清晨的阳光还未完全驱散晨雾,张女士又一次在儿子房门前陷入僵局,十岁的明明缩在被窝里,任凭母亲如何劝说都不愿起床,这不是第一次,也不是最后一次,在心理咨询室,张女士红着眼眶诉说:"我试过奖励、责骂、讲道理,甚至动手打过,可孩子越来越抗拒上学。"这样的场景正以不同形式在千万家庭中上演,折射出当代教育中一个亟待解决的课题——如何正确引导厌学儿童。

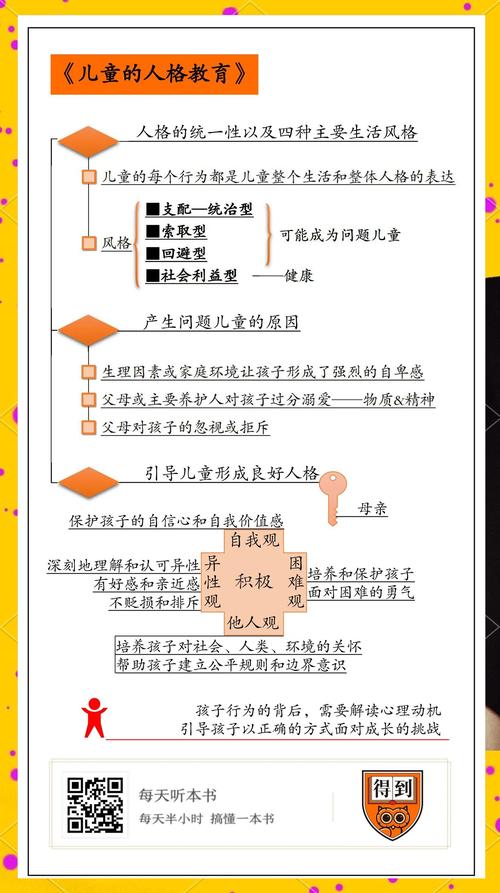

现象背后的深层逻辑 儿童厌学行为是多重因素交织的复合症状,北京师范大学2023年教育心理学研究显示,约38%的小学生存在不同程度的厌学情绪,其中仅有12%源于单纯的懒惰,更值得关注的是,这种情绪正以每年3%的增速向低龄化蔓延。

生理层面,睡眠不足与营养不良首当其冲,上海儿童医学中心调查发现,我国6-12岁儿童平均睡眠时间较国际标准少1.5小时,长期缺觉直接导致学习兴趣下降,心理维度,完美主义家庭教养模式催生的焦虑情绪,使儿童将学校视为证明自我价值的竞技场,社会因素中,同伴关系的微妙变化往往被成人忽视——某个被嘲笑的绰号、一次失败的竞选,都可能成为压垮骆驼的稻草。

破解困局的六步引导法

-

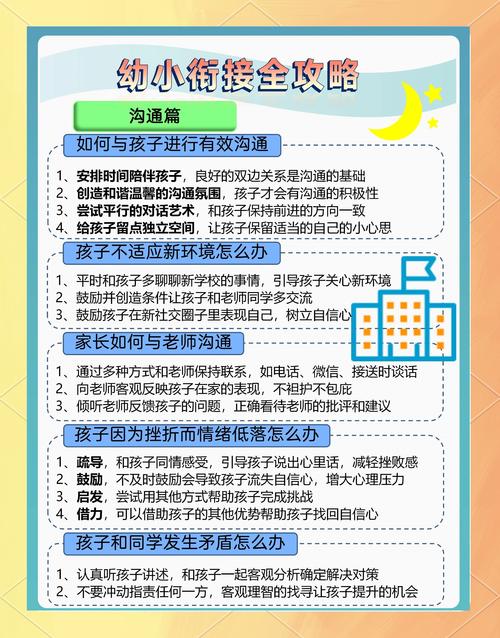

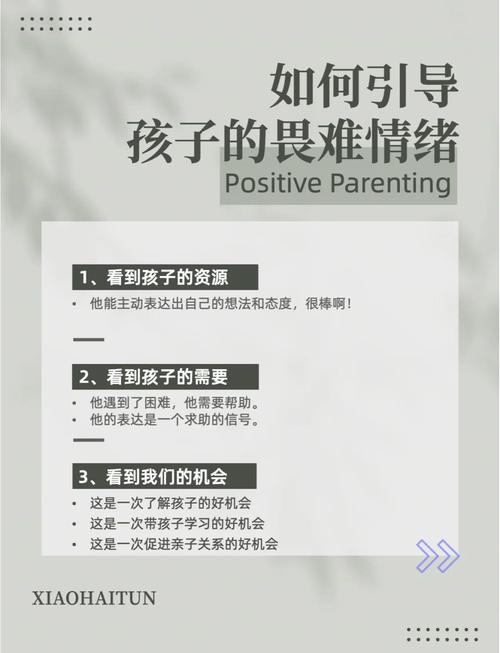

建立信任通道 当孩子说出"不想上学",多数家长本能反应是反驳或说教,教育心理学家王立伟建议采用"三分钟倾听法":保持眼神平视,重复孩子的话语核心,如"听起来今天去学校让你很难受",这种共情式回应能有效打开沟通渠道,杭州某实验小学的案例显示,采用此方法的家庭,孩子主动倾诉率提升67%。

-

绘制情绪地图 指导孩子用颜色标记每周情绪波动,红色代表焦虑,蓝色代表平静,黄色代表期待,八岁的乐乐在持续记录三个月后,发现自己每逢周三情绪低谷,追溯发现是体育课换装时的窘迫所致,这种可视化管理帮助家长精准定位问题源。

-

重构学习认知 将"必须上学"转化为"选择成长",带领孩子参观科技馆、植物园,观察不同职业的工作场景,十岁的朵朵在接触非遗传承人后,主动提出:"我想学会认字,才能看懂师傅的秘籍。"这种内生驱动远比外部施压有效。

-

搭建缓冲阶梯 对于严重焦虑的儿童,可采取渐进式返校策略,首周每天在校2小时,次周延长至半天,配合心理沙盘治疗,北京安定医院的临床数据显示,阶梯式干预成功率高达89%,远高于强制返校的34%。

-

创造成功体验 在家庭设置"微成就展示墙",陈列孩子的点滴进步,七岁的航航因计算速度慢产生厌学情绪,母亲将其每天练习口算的秒数记录成折线图,两个月后航航主动要求挑战更难题目,神经科学研究证实,这种正向反馈能刺激前额叶皮层发育,增强抗压能力。

-

构建支持网络 建立包含班主任、心理老师、社区工作者的帮扶小组,深圳某重点小学实施的"三角支持计划",通过定期联席会议,成功转化83%的厌学案例,关键是要避免各方信息孤立,形成教育合力。

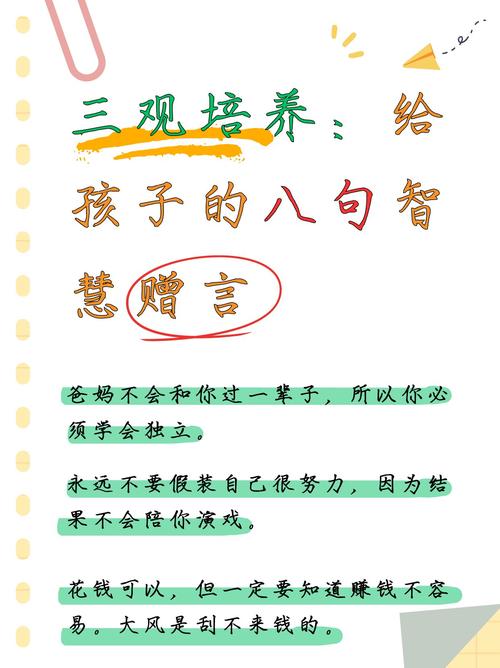

警惕矫枉过正的教育陷阱 在矫正过程中,家长常陷入两个极端:过度补偿与放任自流,前者表现为请假陪读、无条件满足要求,后者则是"长大自然就好了"的消极态度,教育专家提醒,这两种方式都会弱化孩子的适应性发展。

典型案例中,某家长因孩子抱怨作业多,连续三个月代替完成作业,结果导致孩子课堂参与度下降42%,正确的做法应是陪伴孩子分解任务,教授时间管理技巧,研究表明,适当的挫折教育能使儿童抗逆力提升58%。

家校协同的破冰之道 教师需转变"问题学生"的标签化思维,采用"三明治沟通法":肯定优点+指出问题+表达期待,某初中班主任发现,将"你又没交作业"改为"你的作文很有创意,如果按时完成会更好",学生作业提交率提升3倍。

家长委员会可推动建立"校园安心角",设置减压舱、情绪宣泄室等设施,上海某私立学校的实践表明,配备专业心理疏导员的安心角,使课间冲突事件减少71%。

面向未来的教育反思 在人工智能时代,传统教育模式正面临重构,芬兰教育改革的经验值得借鉴:将学科知识融入项目制学习,允许学生每年选择两周"探索假期",这种弹性机制使厌学率下降至4.2%。

更重要的是培养"成长型思维",让孩子理解能力像肌肉般可以锻炼,当九岁的阳阳说"我数学不好",父亲回应"不是不好,是暂时还不够熟练",这种表述转换能显著提升学习韧性。

站在教育变革的十字路口,我们更需要理解:每个不愿踏入校门的孩子,都在用独特的方式诉说成长困境,2023年教育部新修订的《中小学生心理健康指导纲要》特别强调,要将厌学视为心理健康预警信号而非道德缺陷,当家长放下焦虑,教师更新理念,社会完善支持系统,我们终将看到,那些紧闭的房门会重新打开,孩子们眼里的光芒会再次点亮求知的旅程,这需要智慧,更需要等待花开的耐心——因为教育本质上是生命对生命的影响,是心灵与心灵的对话。