清晨七点的居民楼里,总会上演相似的场景:有的孩子紧紧攥着书包带躲在门后,有的抱着玩具熊蜷缩在衣柜角落,更有甚者突然捂着肚子喊疼,这些抗拒上学的孩子,用最原始的方式向成人世界发出求救信号,作为深耕青少年心理研究十五年的教育工作者,我深知每个逃避行为背后都暗藏着一套复杂的心理密码,需要我们用专业视角与人文关怀共同破译。

分离焦虑引发的情绪海啸 在幼儿园新生入学季,经常能看到撕心裂肺的哭闹场景,这种分离焦虑在学龄儿童身上往往以更隐蔽的方式呈现:反复检查书包的强迫行为、上学路上频繁要求喝水如厕、课间不断致电家长等,神经科学研究发现,6-12岁儿童的前额叶皮质尚未发育完善,难以有效调节情绪波动,当面对陌生环境时,其杏仁核会过度激活,产生类似"被遗弃"的生理恐惧,某小学二年级男生持续半年的上学抵触,最终被溯源至父亲工作调动导致的家庭结构变化——孩子潜意识里担心母亲也会突然消失。

学业压力构筑的心理牢笼 某重点初中曾出现典型案例:成绩优异的学生突然拒绝上学,心理辅导时发现其笔记本写满"考不上重点高中就去死"的字样,当代教育体系中的竞争压力已形成独特的"压力传导链":升学率→教师考核→课堂强度→家庭期待→学生负荷,脑成像研究显示,持续高压会抑制海马体神经再生,直接影响记忆力和学习效能,更值得警惕的是,部分孩子会发展出"习得性无助",将暂时困难永久化为自我否定的认知框架。

家庭变故触发的安全感崩塌 在处理拒学案例时,家庭评估往往能揭示关键诱因,父母离异、二胎出生、搬迁转学等重大生活事件,都可能动摇孩子的心理根基,曾有位五年级女生在弟弟出生后出现持续腹痛,医学检查无异常,深层心理动机却是通过"生病"重新获得父母关注,家庭系统理论指出,孩子的症状往往是家庭问题的具象化表达,当家庭支持系统出现裂隙,学校便成为最直接的逃避出口。

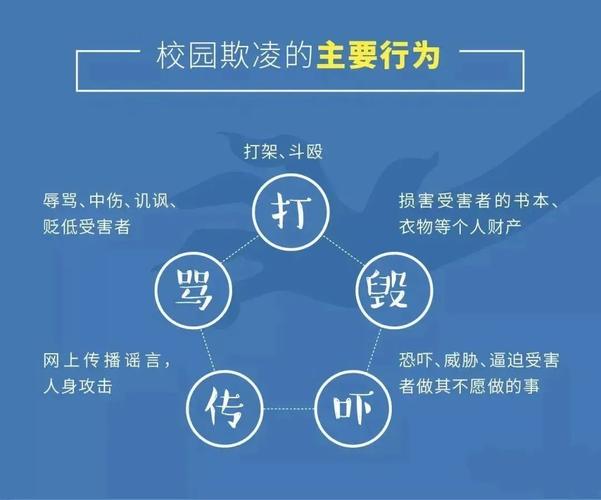

学校环境制造的社交恐惧 某区教育局统计显示,37%的拒学案例与师生关系紧张有关,教师不经意间的批评、同学间的绰号玩笑、体育课上的肢体碰撞,都可能成为压垮敏感孩子的最后一根稻草,发展心理学研究证实,9-12岁儿童正处于"社会自我"形成期,对同伴评价的敏感度达到峰值,更隐蔽的危机来自新型校园暴力——不是拳打脚踢,而是集体孤立、网络谣言等"冷暴力",这种创伤往往具有延迟效应,可能在事件发生数月后爆发为拒学行为。

生理因素编织的认知迷雾 临床常见多动症儿童因课堂纪律问题产生厌学情绪,阅读障碍者因学业挫败逃避学习,近年研究更发现,过敏性鼻炎、睡眠呼吸暂停等常见疾病,会通过影响注意力和精神状态间接导致拒学,曾有位初中生长期被误诊为"懒惰",最终确诊为甲状腺功能减退,生物-心理-社会医学模式提醒我们,必须建立跨学科评估机制,避免将生理问题简单归因为心理因素。

认知偏差形成的逻辑闭环 青少年期特有的"个人神话"思维,会使孩子将个别挫折灾难化,某高中生因月考失利认定"人生无望",继而发展出整套逃避逻辑:学校→考试→失败→否定自我价值,认知行为疗法揭示,这类孩子往往存在"全或无"的极端思维、过度概括化、心理过滤等认知扭曲,更棘手的是,拒学行为本身会强化负面认知——缺课导致成绩下滑,反过来"验证"其自我否定的合理性。

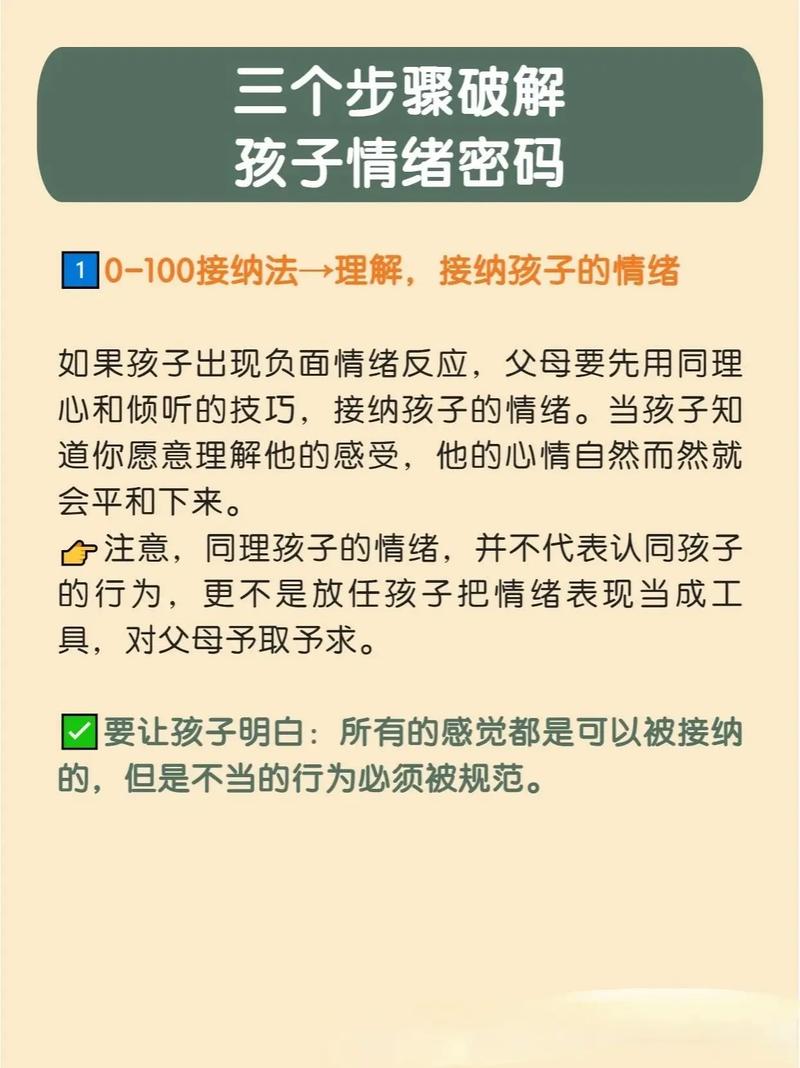

破解拒学困局需要建立三维干预模型:在生理层面完善健康筛查,在心理层面进行认知重建,在环境层面优化支持系统,某实验校推行的"渐进式返校计划"取得显著成效:允许拒学学生从每日1小时图书室阅读开始,逐步重建学校安全感,家长工作坊则教会父母"情绪容器"技巧——不急于解决问题,而是先承接孩子的焦虑情绪。

每个抗拒上学的孩子都在用自己的方式诉说:"我的世界正在坍塌,请看见真正的我。"这需要教育者保持专业敏感度:当孩子说"肚子疼",我们要听见"我的心在哭";当孩子摔门而出,我们要读懂"我需要帮助",教育的真谛不在于规训,而在于唤醒——唤醒每个生命内在的生长力量,陪伴他们穿越成长必经的迷雾。