六月的蝉鸣尚未响起,全国数百万家庭已提前进入"备战状态",书桌上堆叠的模拟试卷、台灯下疲惫的身影、深夜厨房飘来的参汤香气,共同勾勒出中考冲刺季的独特图景,然而在这幅看似励志的画面背后,越来越多的家长发现孩子出现失眠、厌食、情绪失控等异常表现,某市三甲医院心理科的数据显示,每年4-6月接诊的青少年焦虑症患者中,中考考生占比高达47%,当教育竞争演变成心理战役,如何帮助孩子平稳穿越这段特殊时期,已成为当代家庭教育的重要课题。

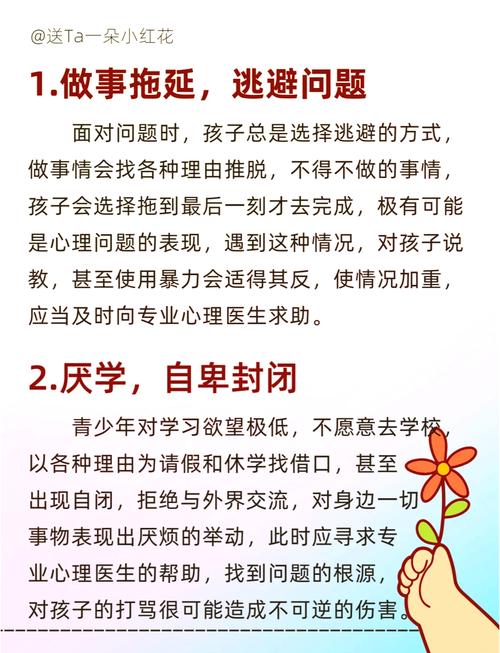

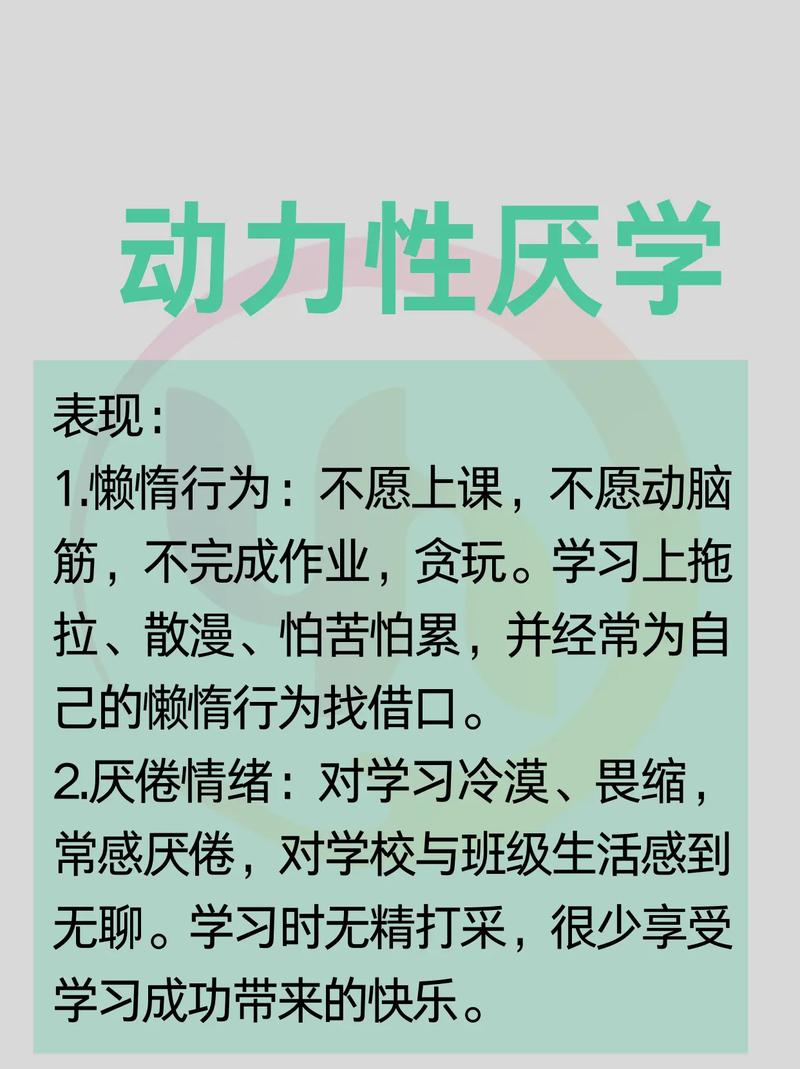

焦虑迷雾中的求救信号:警惕这些异常表现 1.生理警报:持续性的头痛、胃痛、心慌等躯体化症状 2.情绪波动:从暴躁易怒到沉默寡言的极端转换 3.认知失调:反复出现"考砸了人生就完了"等灾难化思维 4.行为异常:咬指甲、拔头发、过度洗手等强迫性动作 5.睡眠紊乱:入睡困难、夜惊、早醒等睡眠障碍

某重点中学的心理辅导老师讲述了一个典型案例:成绩优异的初三学生小林在模拟考后突然拒绝上学,经专业评估发现其焦虑程度已达临床诊断标准,这个案例折射出当代考生面临的心理困境——当压力突破承受阈值,再优秀的学生也可能瞬间崩溃。

焦虑源头的多维透视:教育生态的深层反思 (一)社会期待的重压 "分流焦虑"与"学历贬值"的双重夹击下,中考被异化为人生分水岭,培训机构"一分之差,两种人生"的广告语,无形中加重了学生的心理负担。

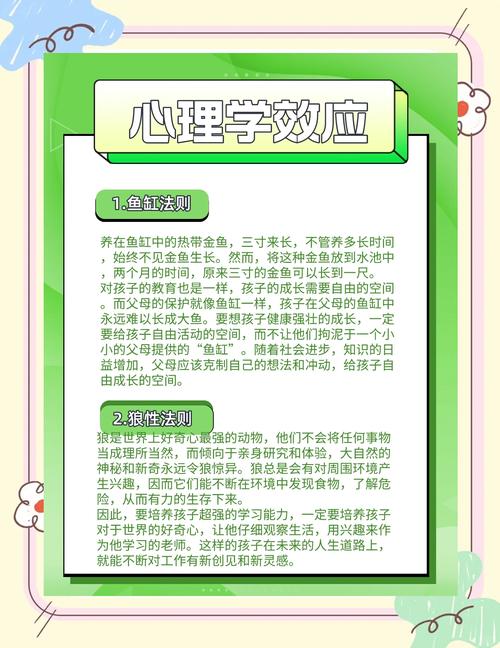

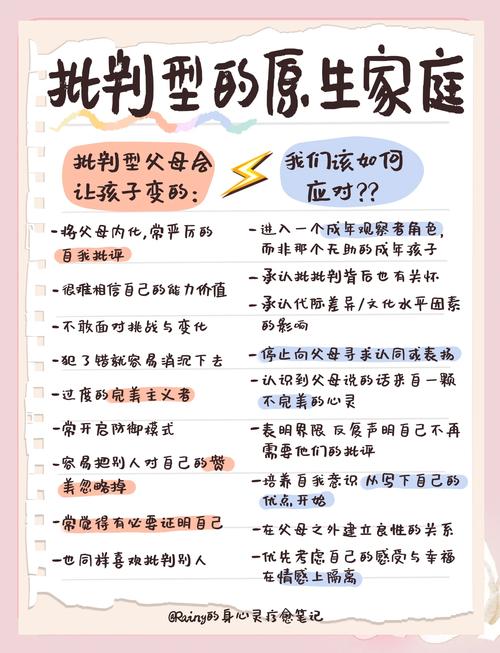

(二)家庭教育的误区 1.过度保护的"真空培养":代劳式教养剥夺了孩子的抗压能力 2.情感绑架式的激励:"我们这么辛苦都是为了你"带来的负罪感 3.错位的期待投射:将未完成的理想强加于子女

(三)学校教育的方向偏移 1.题海战术对创新思维的扼杀 2.单一评价体系造成的价值扭曲 3.心理健康教育的表面化倾向

(四)成长阶段的特殊心理 青春期生理变化与心理发展的不同步,使考生更容易陷入情绪漩涡,前额叶皮质尚未发育完全,导致情绪调节能力较弱。

破局之道:构建三维支持系统 (一)家庭场域:从压力源转变为避风港 1.沟通艺术的升级

- 用"我观察到..."替代"你应该..."

- 每日设置15分钟"无评价倾听时间"

- 建立"焦虑温度计"可视化情绪波动

环境营造的智慧

- 保留家庭日常节奏(如周末电影夜)

- 设置"考试话题禁区时段"

- 通过共同运动释放压力

后勤保障的科学化

- 遵循"彩虹饮食法"保证营养均衡

- 运用"90分钟睡眠周期"理论调整作息

- 设计"五分钟微休息"缓解疲劳

(二)考生自救指南:锻造心理韧性 1.认知重构训练

- 制作"焦虑清单"进行现实检验

- 设计"最坏情况应对方案"

- 建立"进步日志"记录微小成就

情绪管理工具箱

- 正念呼吸法(4-7-8呼吸技巧)

- 渐进式肌肉放松训练

- "安全岛"意象引导技术

高效学习策略

- 运用"番茄工作法"提升专注力

- 制作"知识地图"构建体系

- 设计"错题进化手册"

(三)校社协同:构建支持网络 1.学校层面

- 开设"心理弹性"专题课程

- 建立同伴支持小组

- 实施分层教学目标

社会资源整合

- 专业心理咨询绿色通道

- 学长学姐经验共享平台

- 社区减压工作坊

关键阶段的特别提醒 1.考前30天:建立"心理安全区"

- 停止所有新题型的突击训练

- 固定作息生物钟

- 进行考场情境模拟

考前7天:"心理免疫"计划

- 制作"成功回忆录"

- 设计应急预案卡

- 进行积极心理暗示

考前一天:能量储备策略

- 熟悉考场路线

- 准备"幸运物"增强掌控感

- 进行轻量运动

走出误区:家长常见应对方式的再审视 1.盲目鼓励的危害:"你肯定没问题"可能加重负担 2.物质奖励的陷阱:将考试异化为交易 3.对比伤害的真相:"别人家的孩子"摧毁自信 4.放任自流的风险:错失干预黄金期

教育心理学研究表明,适度的焦虑(耶克斯-多德森定律中的最佳唤醒水平)能提升表现,但当焦虑指数超过临界点,认知功能将急剧下降,这意味着家长不必追求彻底消除焦虑,而要学会将其调控在合理区间。

在这场人生首次大考面前,比知识储备更重要的是心理资本的积累,当我们放下对完美结果的执念,转而在陪伴中培养孩子的抗压能力,这场考试就已然超越了分数本身的价值,中考只是漫长人生中的一个驿站,而守护孩子的心灵绿洲,才是教育最本质的追求。

(后记)某位中考状元的母亲分享:"最后一个月,我们家的晚餐时间永远充满笑声,现在回想,那些笑声才是孩子最好的备考营养剂。"这或许揭示了教育的真谛:在适当的时候,我们要学会把焦虑转化为智慧的陪伴。