清晨六点的闹铃第三次响起,初三学生小雨挣扎着睁开酸涩的双眼,昨晚熬夜赶作业到凌晨的记忆还清晰如昨,这样的场景正在全国数百万个中学生家庭中重复上演,根据中国青少年研究中心最新调查显示,76.3%的中学生存在晨起困难现象,其中42%的学生每周至少三天迟到,这个看似普通的作息问题,实则暗藏着影响青少年健康成长的重要密码。

当代中学生晨起困境的深层剖析

从生理发育规律来看,青少年正处于昼夜节律调整的特殊阶段,美国国家睡眠基金会研究表明,青春期生物钟会自然延后2-3小时,导致学生夜间清醒度提升而晨间困倦,这种生理特征与我国现行教育体系的时间安排形成尖锐矛盾:重点中学普遍要求7:10到校,寄宿制学校更将晨读提前至6:30,远早于青少年自然觉醒时间。

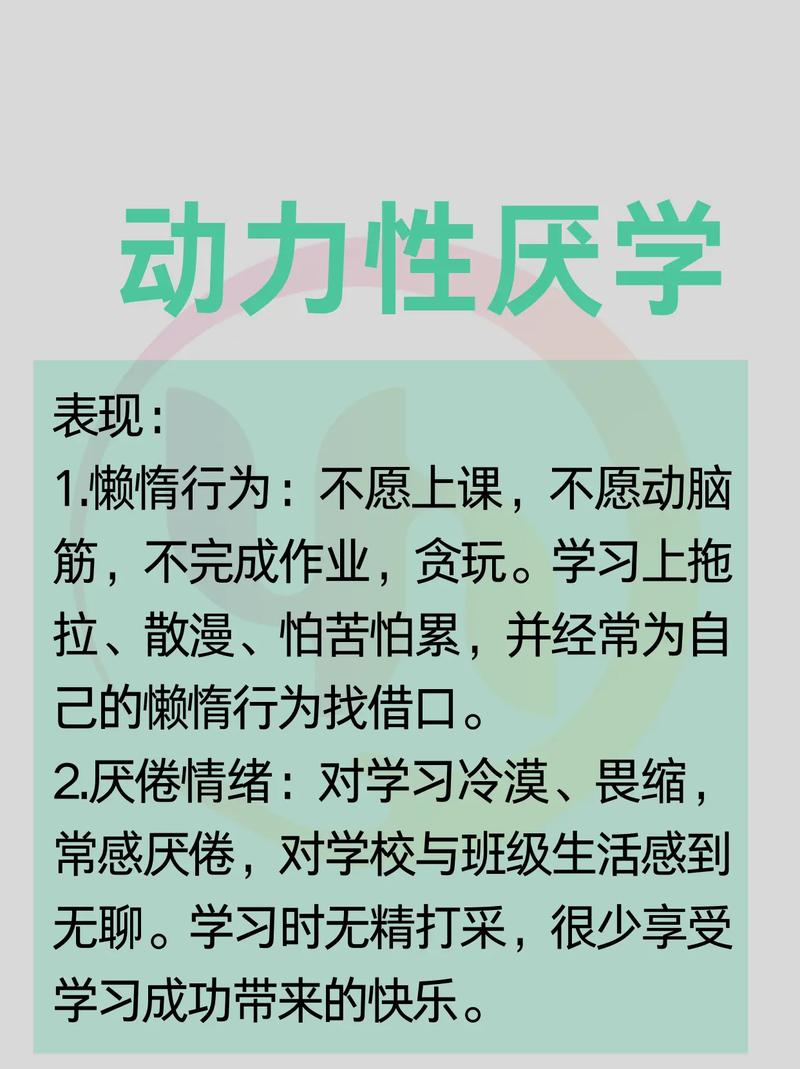

心理层面的压力同样不容忽视,某省重点中学的问卷调查显示,87%的学生存在"起床焦虑",其中65%的学生反映"想到今天的课业压力就不想起床",这种心理抗拒与生理困倦形成叠加效应,导致起床困难愈发严重,典型案例如高二学生小林,连续三周晨间呕吐后被确诊为"学校压力性睡眠障碍"。

家庭作息模式的代际冲突加剧了问题的复杂性,某家庭教育机构跟踪数据显示,62%的家长采用"强制唤醒"方式,43%的家庭存在晨间争吵,这种对抗性唤醒不仅降低睡眠质量,更会损害亲子关系,如北京某家庭因每天晨间冲突导致孩子产生上学恐惧症,最终不得不接受心理咨询。

破解困局的科学应对策略

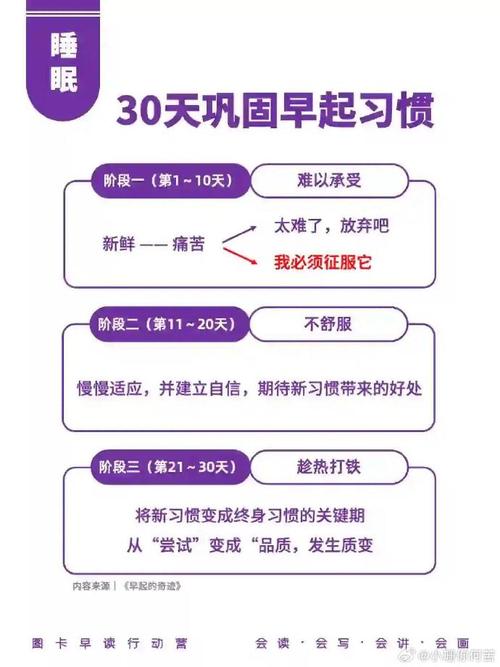

重建符合生理节律的作息体系是根本之策,建议采取"渐进式时间调整法":以15分钟为单位逐步前移就寝时间,配合日光唤醒灯模拟自然日出,上海某实验中学实施三个月后,学生平均到校时间提前22分钟,课堂专注度提升37%,关键要确保初中生9小时、高中生8小时的基准睡眠时长,这与教育部"睡眠令"的要求高度契合。

优化睡眠质量需要多维度介入,除了控制屏幕蓝光暴露(睡前1小时禁用电子设备),还需注意寝室环境的"温度-湿度-噪音"三角:保持18-22℃室温,50-60%湿度,35分贝以下声环境,广州某寄宿学校改造宿舍环境后,学生深度睡眠时长平均增加48分钟,睡前冥想、渐进式肌肉放松等心理调节技术,可使入睡时间缩短40%。

晨间唤醒机制需要创造性设计,日本教育机构推广的"香味唤醒法"(使用柑橘类精油扩散)使学生觉醒速度提升30%,北京某国际学校引入智能手环震动唤醒,配合个性化唤醒音乐,将起床抗拒率从58%降至19%,关键要建立"唤醒-活动"的良性衔接,如设计5分钟床边拉伸操,促进血清素分泌。

家庭-学校协同机制的构建

家长需要完成从"监督者"到"支持者"的角色转变,建议采用"三明治沟通法":先共情("妈妈知道你很困"),再建议("我们试试早睡10分钟"),最后鼓励("明天早餐有你爱的虾饺"),杭州某家庭教育工作坊学员实践显示,这种方法使晨间冲突减少65%,建立"睡眠质量观察日志"能帮助家长科学掌握孩子作息规律。

学校课程安排亟待优化创新,南京某示范性高中将早读调整为8:00-8:30,配合20分钟晨间运动,学生迟到率下降82%,弹性到校制度在成都某中学试点后,允许特殊时期学生申请8:00到校,反而提升了整体出勤率,关键要打破"时间投入等于学习成效"的认知误区。

家校睡眠教育协同平台的建设至关重要,深圳某区教育局开发的"智慧作息管理系统",通过可穿戴设备收集数据,生成个性化调整方案,使辖区中学生平均睡眠时长增加45分钟,定期举办的"睡眠主题家长会"应包含科学讲座、案例分享、实操演练等模块,提升干预效果。

学生自主管理能力的培养

时间管理训练要从目标细化开始,引导学生使用"逆向计划法":从期望起床时间倒推,规划入睡时间、作业时段、休闲活动,郑州某中学实验班学生通过制作"时间饼图",作业效率提升40%,就寝时间平均提前1.2小时,重点培养"要事优先"意识,避免无效熬夜。

建立正反馈激励机制是持续改进的关键,可以采用"睡眠积分制":连续达标获得积分,兑换心仪奖励,西安某心理咨询机构设计的"睡眠闯关游戏",使参与者晨起自觉性提高53%,同伴互助小组(如"早起者联盟")通过社交激励产生显著带动效应。

抗压能力与心理弹性培养是根本保障,正念训练课程已被证实能降低皮质醇水平23%,某重点中学开设的"清晨正念课"使75%的学生报告晨间焦虑减轻,要教会学生识别"灾难化思维"(如"起晚了今天全完了"),建立积极的认知重构能力。

这个看似简单的起床问题,实则是检验教育系统科学化水平的试金石,当北京某知名中学将第一节课调整为8:30,学生成绩不降反升时,我们更应该深思:教育改革的真谛在于尊重规律而非坚守成规,通过家庭的理解支持、学校的制度创新、学生的自我觉醒,我们完全能够破解这个时代难题,让每个清晨不再充满对抗与挣扎,让青少年的成长真正沐浴在科学与人文的光辉之中,这或许是我们能给下一代最珍贵的成长礼物。