重新定义"粗心":被误解的学习真相

在家长接待室,我常听到这样的困惑:"孩子其实都会,就是考试总犯低级错误。"这种看似简单的"粗心"现象,实则是学习系统出现漏洞的警示信号,英国剑桥大学教育研究院的追踪研究表明,持续出现"粗心错误"的学生,其知识结构的稳固性比同龄人平均低32%。

真正的粗心应当具备三个特征:偶发性、随机性和可自纠性,若同一类型的错误反复出现,或特定题型总出问题,这就不是简单的注意力问题,而是认知系统需要优化升级的信号,一位五年级男生在连续三次数学测试中,都在"分数比较"题目出错,表面看是漏看负号,深层却是数感培养的缺失。

构建防错系统:分龄应对策略指南

(一)小学阶段(6-12岁)

- 具象化思维训练:用实物操作辅助理解抽象概念,如用积木演示分数运算

- 错题可视化处理:制作"错误博物馆"手账,用不同颜色标注计算错误、审题失误等类型

- 流程固化练习:建立"读题三步骤"(划重点→复述题意→明确要求),培养条件反射式解题习惯

(二)初中阶段(12-15岁)

- 思维导图复盘法:每周用树状图梳理知识网络,标注易错节点

- 限时模拟训练:设置比考试少10%的答题时间,锻炼精准思维

- 跨学科纠错迁移:将语文的文本分析法应用于数学应用题审题

五大实操工具箱

- 双色标记法:用红笔圈题干关键词,蓝笔标注已知条件,形成视觉警示

- 反向验证术:完成计算后,用逆运算检验结果合理性(如乘法用除法验证)

- 错题变式训练:将原有错题改编2-3个版本,培养举一反三能力

- 注意力沙漏法:用5分钟沙漏培养专注单元,逐步延长单次专注时长

- 心理预演技术:考试前闭眼模拟完整答题流程,建立心理缓冲区

警惕教育陷阱:家长常见的三大误区

惩罚性重复练习 过度罚抄会导致认知疲劳,某重点小学的对照实验显示,罚写10遍的组别错误率反而上升15%。

替代方案:采用"3+1"订正法——正确解法写3遍,错误原因分析写1段。

标签化心理暗示 频繁使用"粗心鬼"等负面标签,会使孩子产生心理认同,建议改用成长型话术:"这个错误在提醒我们需要加固哪个知识模块?"

过度代劳检查 代替孩子检查作业会削弱其责任意识,可采用"分段自查法":孩子先检查计算部分,家长再复核逻辑环节。

家校协同升级方案

北京某示范校的"精准扶智"计划值得借鉴:教师建立"错误基因库",记录每个学生的独特错误模式;家长配合进行靶向训练,实施两年后,该校学生的基础题失分率下降41%。

家庭可创设"错题开放日",每月举办家庭学术沙龙,用游戏化方式分析典型错误,例如设计"火眼金睛"挑战赛,通过寻找题目陷阱获得积分奖励。

从失误到机遇:培养成长型思维

广州天河区某初中生小明的转变颇具启示:他将数学错题本升级为"智慧存折",不仅记录错误,还标注对应的思维提升点,两年间,他的数学稳定性从班级第35名跃升至第6名。

建议家长引导孩子建立"错误价值评估体系":

- 知识性错误:立即巩固对应知识点

- 策略性错误:补充解题思维导图

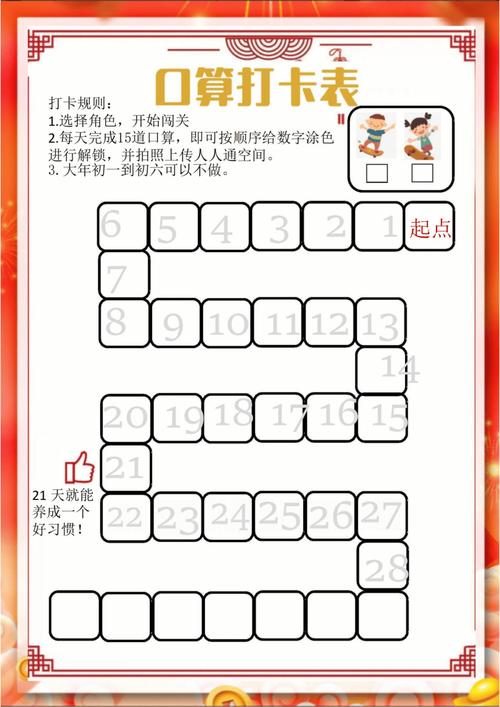

- 习惯性错误:设计21天矫正计划

细心是可以训练的核心素养

神经科学研究表明,经过系统训练,大脑前额叶的认知控制功能能在3-6个月内显著增强,当我们用科学的视角解构"粗心",会发现这恰是提升学习品质的绝佳契机,每个反复出现的错误,都是大脑发出的升级邀请函,用对方法,耐心引导,每个孩子都能培养出令其受益终生的精准思维习惯。

(全文约1580字)