清晨七点的阳光斜照进书房时,我接到了今年第37个家长的求助电话,李女士哽咽着描述儿子小宇连续三天装病逃避上学的情景,这个曾经拿过区三好学生的孩子,如今把自己反锁在房间里拒绝交流,这样的案例在每年小升初阶段都会集中爆发,折射出当代六年级学生面临的特殊困境。

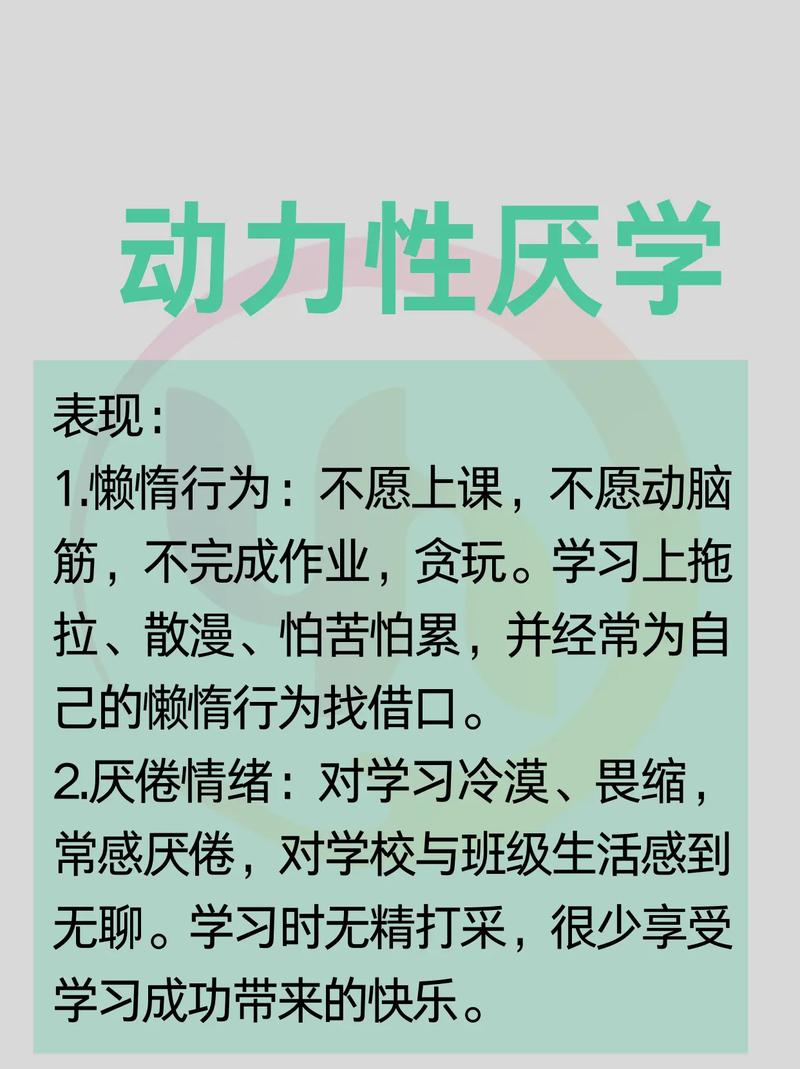

解构"厌学"背后的心理地震

六年级学生正处于心理学上的"前青春期敏感带",他们的大脑边缘系统(主管情绪)发育速度远超前额叶皮层(负责理性决策),这种生理发育的不平衡,往往导致孩子出现"情绪海啸":明明知道应该上学,却控制不住内心的抗拒感。

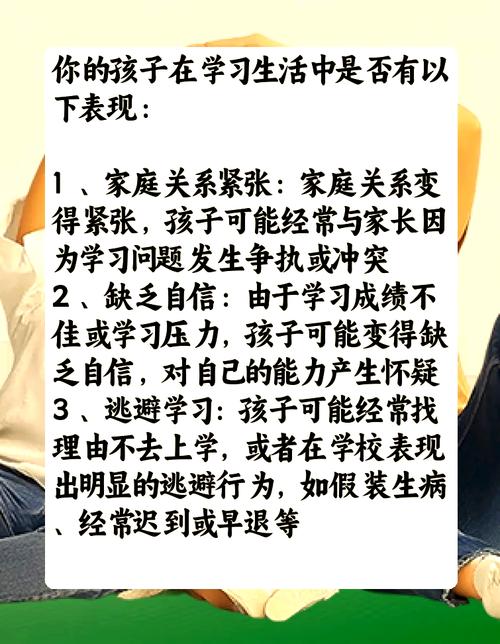

在心理咨询室,12岁的雯雯用彩笔涂黑了整张A4纸:"老师发的卷子就像这张黑纸,我喘不过气。"她的数学作业本上密密麻麻的订正痕迹,记录着从92分滑落到78分的过程,家长会上,班主任展示的升学率曲线图,无形中化作压在孩子脊梁上的巨石。

课间操场的社交生态同样暗流涌动,调查显示,65%的六年级学生存在不同程度的社交焦虑,小杰的案例极具代表性:因体形偏胖被同学取绰号,他选择用装病逃避体育课,这种创伤若未及时疏导,可能发展成持续性学校恐惧症。

破解困局的五维介入法

在儿童心理咨询室,我常使用"情绪温度计"技术:让孩子用颜色标注每日心情,当小宇连续三天选择代表压抑的深蓝色时,我们开启了"家庭对话之夜",关键不在于追问"为什么不上学",而是用"这周在学校最开心的瞬间"打开话匣,当孩子蜷缩成刺猬时,温暖的倾听比质问更有力量。

在北京某重点小学的实践表明,采用"动态教学目标管理"的班级,厌学率下降42%,具体操作是:将月考核拆解为"基础目标"(85分)、"挑战目标"(90分)和"探索目标"(创意展示),这种分层设计既保住基本盘,又给予成长空间,家长可以试着把"必须考前三"改为"比上次进步一个知识点"。

校园支持系统的搭建需要多方协同,成都某中学创建的"学长导师制"值得借鉴:由初三学生辅导六年级生,同龄人的经验分享往往比师长说教更有效,同时要建立匿名树洞信箱,让孩子可以安全地倾诉烦恼。

当发现孩子出现躯体化症状(如持续腹痛、头痛),或拒绝交流超过两周,就需要专业介入,上海青少年心理援助中心的案例显示,及时接受沙盘治疗的孩子,70%能在三个月内重返校园,但要警惕那些承诺"包治百病"的机构,正规咨询师都会要求家长共同参与治疗。

重建学习内驱力的系统工程

在北京某实验小学的"职业体验日",六年级学生轮流担任校长、保洁员、厨师,这种角色置换不仅能培养同理心,更能让孩子理解学习的现实意义,家长可以定期举办"家庭职业分享会",让孩子明白数学公式与建筑设计的关系,英语对话与文化交流的联结。

采用"游戏化学习管理"的班级,作业完成率提升至91%,具体方法包括:将知识点设计成探险地图,用积累积分兑换"特权卡"(如自选座位),家庭中可以尝试"挑战徽章墙",每完成一个小目标就贴上专属徽章,切记奖励要精神物质结合,过度物质刺激会削弱内在动机。

定期举办"家庭读书会"能重塑学习氛围,不必局限于名著,可以从《三体》讨论物理,借《长安十二时辰》了解历史,关键是要让孩子感受到,学习不是苦役,而是打开世界的钥匙,周末的博物馆之旅、科技馆探索,都是绝佳的知识启蒙场域。

写给焦虑中的父母们

教育学家维果茨基的"最近发展区理论"指出,最佳教育是让孩子跳一跳够得着,与其盯着升学率,不如关注孩子的"心理弹性指数":遭遇挫折后的恢复速度,面对压力的调节能力,这些才是支撑他们走得更远的核心竞争力。

每个厌学信号都是孩子的求救电报,北京师范大学的追踪研究表明,得到科学引导的"厌学期",反而可能成为心理成长的转折点,那些在六年级学会正确面对压力的孩子,在初中阶段表现出更强的适应性。

放下"别人家孩子"的执念,像观察春天抽芽的树苗那样欣赏孩子的成长节奏,教育不是工业流水线,而是农业精耕细作,当我们用理解取代焦虑,用陪伴代替催促,终将收获意想不到的惊喜。

此刻窗外飘着细雨,小宇妈妈发来最新消息:孩子主动提出明天去学校图书馆做志愿者,这个微小的转折,恰似穿透乌云的晨光,教育者的使命,就是守护这些光芒,直到它们汇聚成照亮前路的星河。