看见厌学背后的心理密码

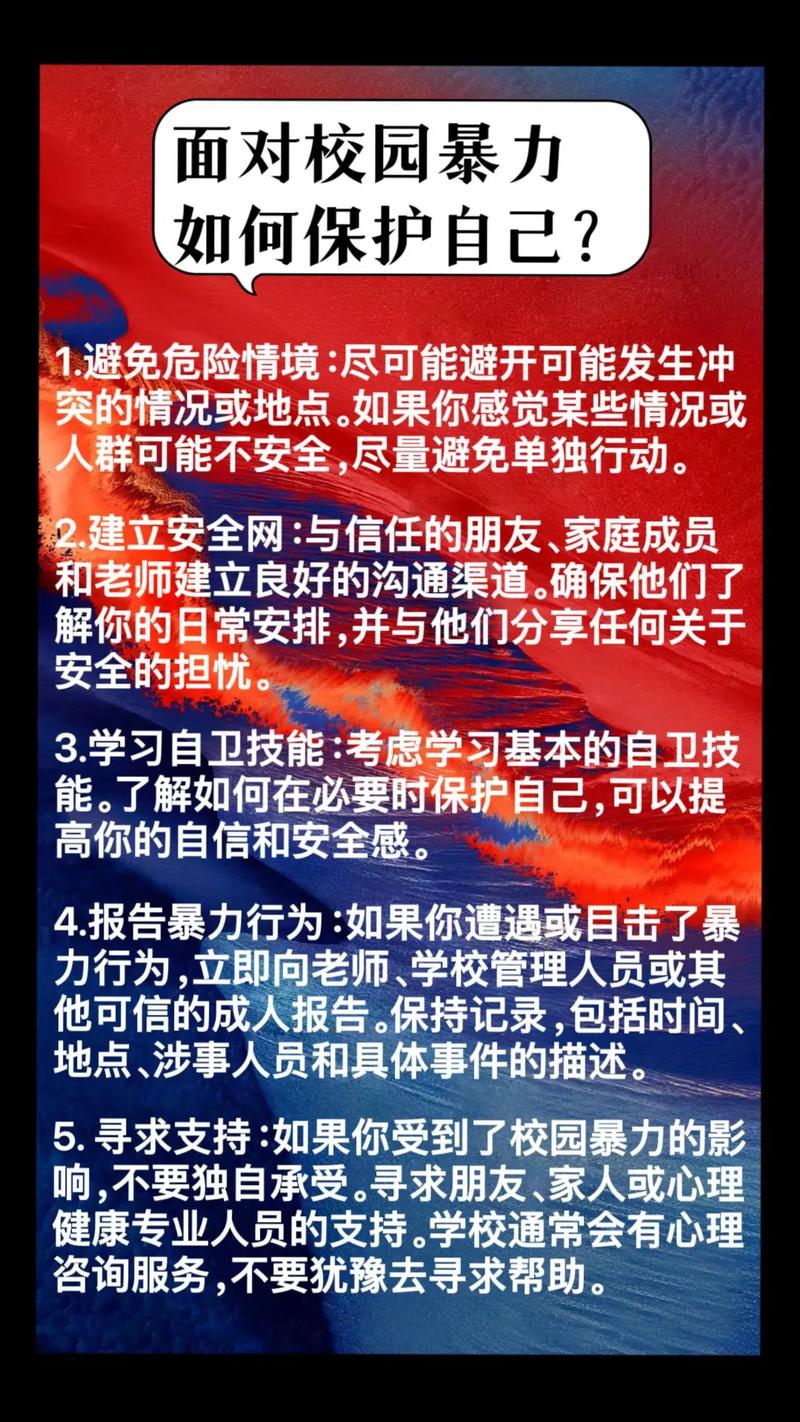

在强制要求孩子读书前,家长需要完成三个观察维度:生理状态(是否存在睡眠障碍)、情绪模式(是否伴随焦虑抑郁)、环境因素(是否遭遇校园暴力),北京师范大学2022年的青少年心理调查显示,78%的厌学案例中,孩子内心其实潜藏着未被满足的心理需求。

9岁的小明案例极具典型性,当他把数学作业撕成碎片时,班主任没有急于批评,而是发现这个行为出现在父母离婚三个月后,通过沙盘游戏治疗,小明逐渐表露出"成绩下滑才能让父母同时出现"的潜意识动机,这个案例提醒我们:厌学行为往往是孩子发出的求救信号。

重构学习认知的黄金法则

创造"心流体验"的学习场景

神经科学研究证实,当学习内容难度比现有能力高出4%时,最容易产生沉浸式学习体验,家长可以尝试"阶梯式任务分解法":将背诵20个单词改为"先记住5个→玩10分钟→再挑战8个",这种设计既符合注意力曲线,又能持续获得成就感。

建立"成长型反馈"机制

停止说"你真聪明",改为"我注意到你用了新解题方法",斯坦福大学德韦克教授的追踪实验显示,接受过程性表扬的孩子,三年后遇到学习困难时的坚持度高出42%,具体的话术转变包括:

- "错了3题"→"对了7题,我们来看看那3题"

- "必须考90分"→"比上次进步了哪些地方"

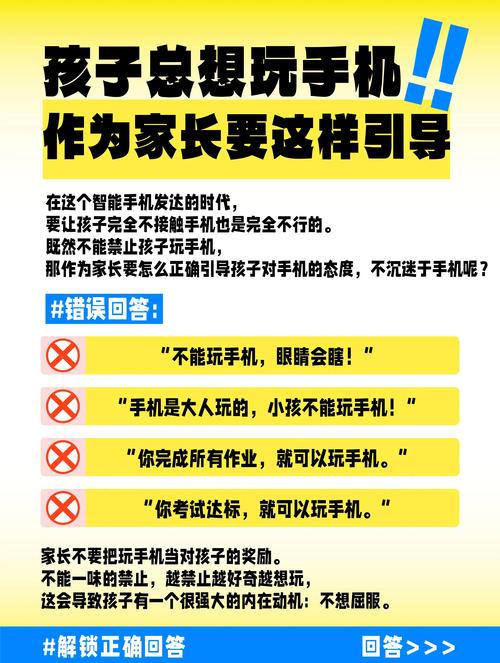

- "别玩手机了"→"这道题如果用手机查资料,你会怎么解决"

打造"知识生态圈"

在客厅设置"家庭探索角",摆放显微镜、历史地图、化学实验套装,周末开展"主题探索日",

- 参观科技馆后制作简易机器人

- 看完《长安三万里》临摹唐代服饰

- 超市购物时计算最优折扣方案 这种立体化学习模式,能将知识存活率从被动学习的5%提升至主动学习的90%。

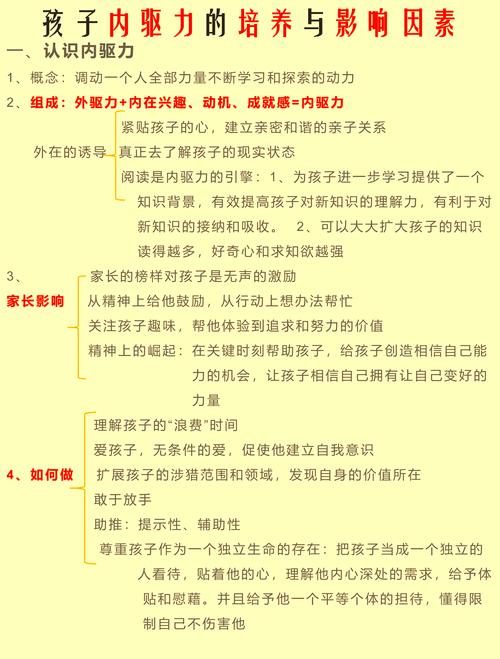

激活内驱力的心理技术

运用"自主选择权"效应

哈佛教育学院实验表明,当孩子拥有部分决策权时,学习投入度提升3倍,可以尝试:

- 自选每日学习时段(17-18点或19-20点)

- 决定作业顺序(先数学还是先语文)

- 挑选课外读物(在家长提供的书单中选择)

设计"游戏化激励机制"

将学习目标转化为可量化的成长游戏:

- 制作"知识探险地图",每完成单元学习解锁新区域

- 设立"家庭学术积分",累积兑换社会实践机会

- 创建"错题BOSS挑战赛",击败错题获得装备卡

构建"意义联结网络"

带孩子采访不同职业者,制作《百业探秘手册》,当孩子亲眼见到:

- 医生如何运用生物知识拯救生命

- 建筑师怎样用几何原理设计大楼

- 程序员凭借逻辑思维改变世界 知识就会从课本符号转化为改变现实的力量。

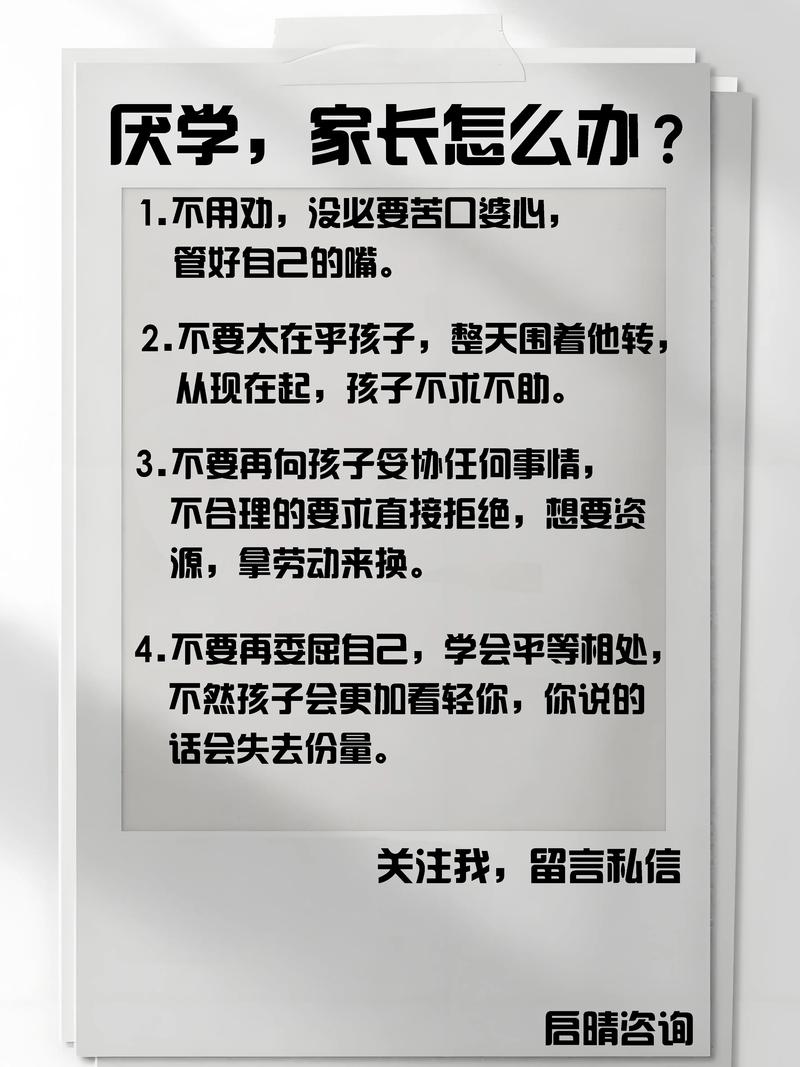

家长必修的情绪管理课

当冲突爆发时,积极暂停法则":

- 察觉自己的情绪温度(0-10分)

- 达到6分时说出:"我需要冷静一下"

- 离开现场做深呼吸(至少3分钟)

- 用"我信息"沟通:"我看到作业没完成很担心,能说说你的想法吗?"

定期举办"家庭议会",设置"无批评时段",每人轮流讲述:

- 本周最骄傲的学习时刻

- 遇到的最大困难

- 希望获得的帮助 这种平等对话,能重建断裂的情感联结。

教育是等待花开的艺术

日本教育家斋藤孝提出"三色激励法":每天找出孩子表现出的红色(热情)、蓝色(进步)、黄色(创意),当12岁的玲玲妈妈坚持记录"成长三色日记"三个月后,那个曾经撕课本的女孩,竟然主动报名了市里的古诗文大赛。

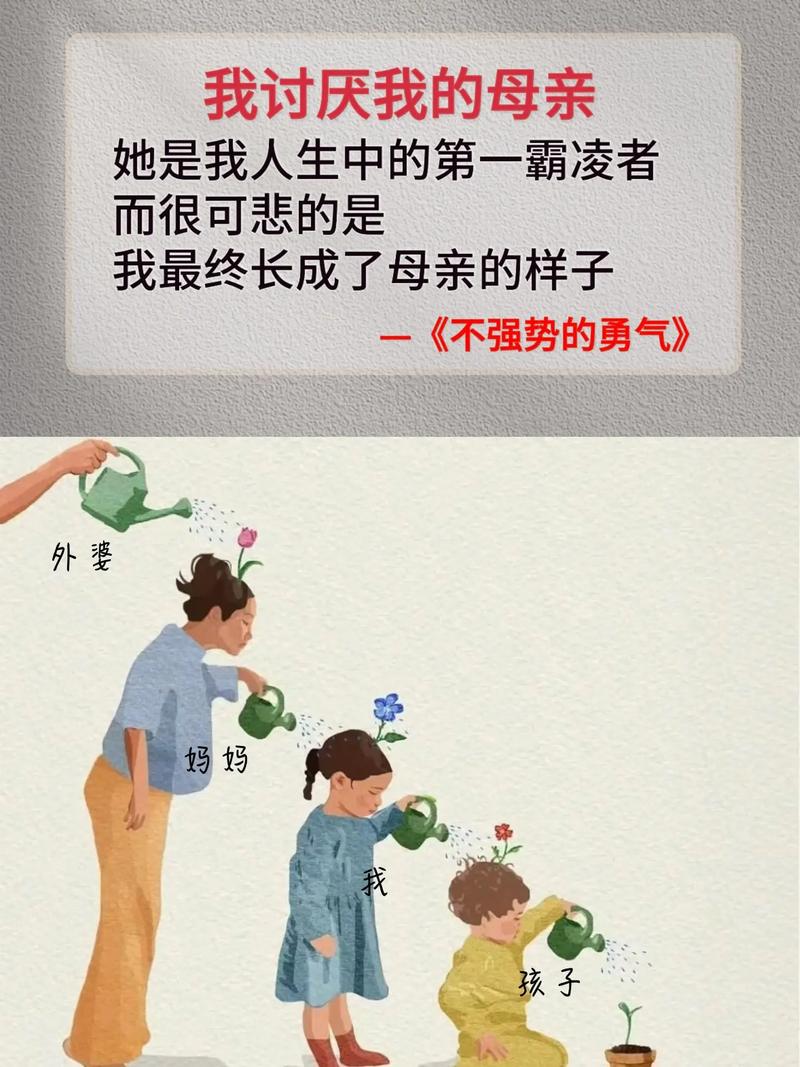

教育不是对抗惰性的战争,而是点燃火种的智慧,当我们用理解代替指责,用赋能替代控制,每个孩子都能找到属于自己的学习之光,没有不想变好的孩子,只有尚未被唤醒的生命潜能。