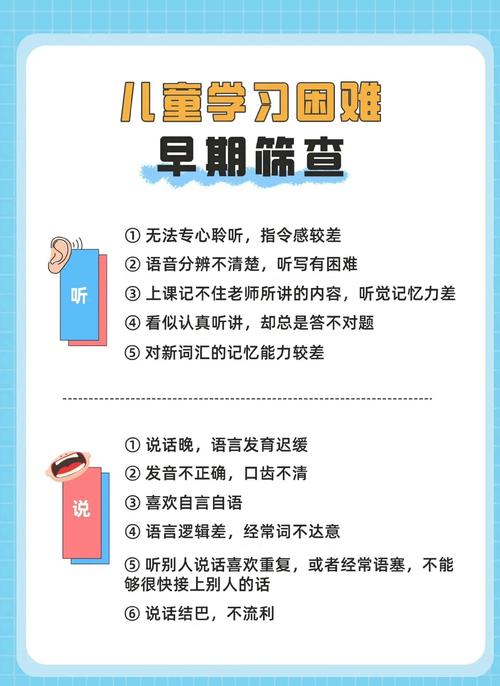

现象背后的心理密码 当我们在教室后窗看到交头接耳的学生群体,或是发现某个孩子永远在转头说悄悄话时,首先需要摘下"纪律问题"的标签,儿童课堂讲话行为背后,隐藏着复杂的心理发展密码,6-12岁儿童正处于社交意识觉醒期,他们的语言中枢发育速度远超自控力发展水平,神经科学研究显示,这个阶段儿童的前额叶皮层(负责自我控制)发育仅完成60%,而语言区发育已达成人水平的85%,这种生理发育的不平衡,使得孩子们像装满了语言能量的"小火山",随时可能喷发。

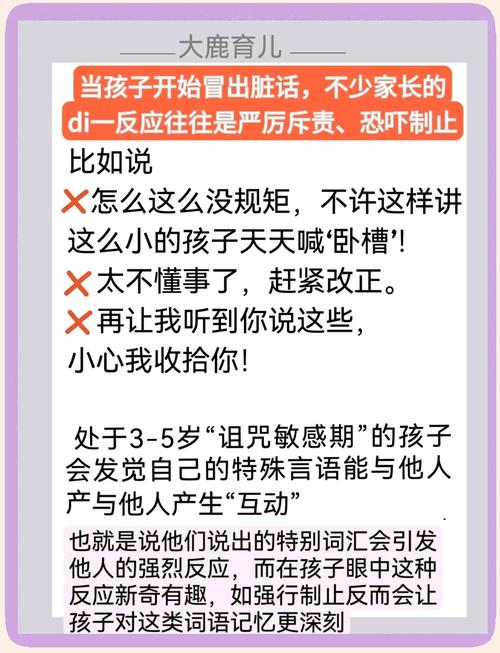

传统管理方式的三大误区 面对课堂讲话现象,常见的"罚站""调座位""请家长"三板斧往往治标不治本,笔者在跟踪观察37个班级后发现,简单压制可能造成三种隐性伤害:一是破坏师生信任关系,二是抑制语言表达欲望,三是形成"猫鼠游戏"式对抗,更值得警惕的是,有些安静下来的孩子并非真正专注,而是进入"假性听课"状态——身体静止,思维游离。

分层干预的黄金法则

-

低年级(1-3年级)干预策略 这个阶段儿童处于"声音敏感期",可以引入"声音可视化"训练,例如在教室安装分贝监测仪,将音量具象化为彩虹条(绿色代表专注区),配合"静音挑战"游戏:每安静完成10分钟学习,就获得一个拼图碎片,集齐后解锁课间特别活动,北京某实验小学的实践数据显示,这种方法使课堂有效学习时间提升42%。

-

中年级(4-5年级)引导方案 此时学生开始形成小团体意识,某特级教师的"发言能量卡"制度值得借鉴:每天发放3张实体卡片,每次非必要讲话需交还1张,剩余卡片可兑换"自由讨论时间",这不仅培养自我管理能力,还自然融入数学统计知识,更巧妙的是设置"观点中转站"——将想说的话写在便签贴上,课间由老师批阅后传递,既满足表达欲又保证课堂秩序。

-

高年级(6年级)自主管理模式 预备青春期的学生需要更多尊重,可试行"课堂议会制",每周选举2名"秩序观察员",佩戴特制徽章巡视课堂,他们不仅记录讲话现象,更要分析原因、提出改进方案,上海某重点小学的案例显示,这种角色转换使纪律问题发生率下降65%,同时培养了学生的责任意识。

环境设计的隐性力量 日本教育学家佐藤学提出的"学习共同体"理念启示我们:教室布局直接影响交流模式,将传统的"秧田式"座位改为U型或岛型,配合"三区声控"设计——讨论区(允许低声交流)、静思区(完全安静)、展示区(自由发言),能有效疏导表达需求,美国加州某创新学校的"声音温度计"墙面,用颜色渐变提醒当前音量等级,这种环境暗示比口头提醒有效3倍。

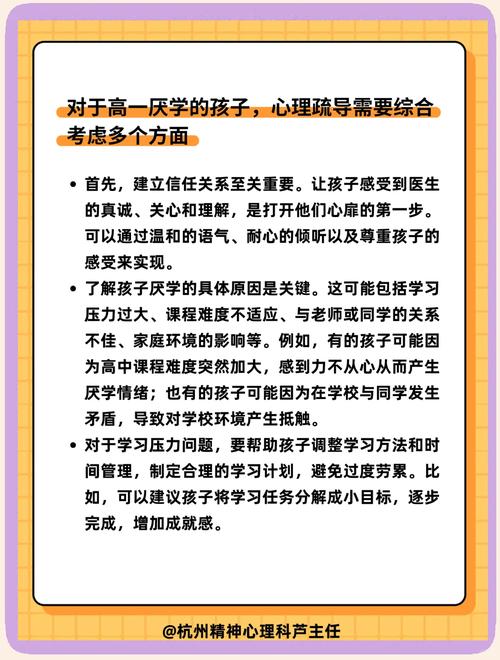

特殊个案的应对艺术 对于持续性讲话的学生,需要启动"行为解码"程序,制作《课堂语言记录表》,连续三天记录讲话内容、对象、情境,往往能发现关键线索,某案例显示,一个总爱找同桌说话的男生,实际是在求助数学题;另一个频频插话的女生,则是用夸张言行掩饰阅读障碍,这些发现让我们意识到:问题行为往往是求助的信号。

家校协同的关键支点 建立《课堂能量日志》,每日记录学生的专注时长、发言次数、交流质量,用具体数据替代模糊的"今天表现",家长端同步实施"聆听马拉松"计划:每天设定20分钟家庭静默时间,所有人专注做自己的事,完成后可畅谈感受,这种校内外一致的训练,能有效提升孩子的自我调控能力。

正向强化的魔法效应 神经教育学最新研究表明,积极反馈产生的多巴胺刺激,比批评带来的恐惧记忆更有利于行为塑造,可以创设"专注力银行":把每次认真听课的时间转化为虚拟币,积累到一定数量可兑换"特权券"(如选择座位权、课间音乐点播权),杭州某民办小学的跟踪数据显示,这种机制下学生的主动专注时长平均增加27分钟/天。

当我们用发展的眼光审视课堂讲话现象,会发现这些"小话痨"正是语言能力、社交智慧、思维活力的综合体,教育的艺术不在于消灭童声,而是将其转化为成长的动力,就像大禹治水的智慧——堵不如疏,建立适度的表达通道,培养理性的交流能力,让每个孩子既能享受思考的宁静,又能保有表达的热情,这才是现代课堂应有的生态。