清晨的校园里,总能看到这样的场景:昨天刚讲过的数学公式,今天就有孩子困惑地抓耳挠腮;上周默写全对的英语单词,这周测验时又错误百出,这种"学得快忘得更快"的现象,已经成为困扰无数家长的世纪难题,当我们深入教育现场观察会发现,知识不扎实的表象之下,潜藏着认知规律、学习方法与教育模式的复杂交织,要真正破解这个困局,需要从根源上重构孩子的学习生态系统。

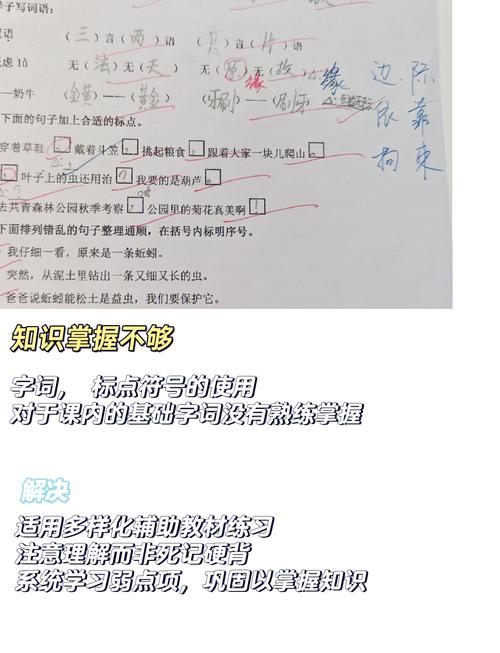

知识浮浅化的三重镜像 在解剖"学不扎实"这个症状之前,我们需要先看清它的三种典型形态,第一种是"沙堡型知识":孩子能机械复述知识点,但经不起逻辑推敲,比如能背诵"三角形内角和180度"的定理,却无法解释为什么五边形内角和是540度,第二种是"孤岛型知识":各学科知识相互割裂,遇到综合应用题就束手无策,第三种是"浮萍型记忆":短期记忆效果显著,但缺乏知识沉淀,两个月前的学习内容仿佛从未接触过。

认知土壤的深层剖析 造成这些现象的根本原因,可以追溯到教育过程中三个关键环节的缺失,首先是输入环节的"伪理解"陷阱,很多孩子把"听懂"等同于"学会",当老师用生动案例讲解时频频点头,但缺乏自我建构的过程,就像观看厨师烹制美食,看似明白每个步骤,实际动手时才发现火候掌控、调味技巧都是知识盲区。

加工环节的"浅层处理"危机,认知心理学研究显示,信息加工深度直接影响记忆留存率,机械重复的抄写、脱离语境的背诵,都属于最浅层的加工方式,就像用铅笔在冰面上刻字,看似清晰实则转瞬即逝,最后是输出环节的"验证缺失",传统教育中,作业和考试更多扮演裁判角色而非成长伙伴,孩子很难通过及时反馈建立精准的知识校准系统。

重建学习生态的七维模型 要根治知识不扎实的顽疾,需要构建包含七个维度的支持系统,这个系统不是简单的技巧堆砌,而是基于脑科学原理的认知重塑工程。

第一维度:搭建"脚手架式"预习体系 真正的预习不是提前自学,而是建立认知锚点,建议采用"三问预习法":这个单元的核心概念是什么?和之前哪些知识有联系?我最可能在哪里卡壳?某重点中学的实践表明,经过系统预习训练的学生,课堂知识留存率提升37%,课后作业时间缩短26%。

第二维度:构建"双螺旋"课堂参与模式 将传统单向接收变为"接收-加工"的螺旋上升结构,每15分钟插入一次主动加工环节:用思维导图重构知识框架、用类比法关联生活经验、用"..会怎样"进行发散思考,北京某实验班采用这种方法后,单元测试优秀率从42%跃升至68%。

第三维度:实施"三级加工"笔记策略 改变照抄板书的习惯,建立分层笔记系统,一级笔记记录核心概念(不超过20%版面),二级笔记记录个人理解(用不同颜色标注),三级笔记留作课后反思区,这种笔记法迫使大脑进行深度加工,某教育跟踪研究显示,坚持使用的学生三年后知识巩固度高出对照组53%。

第四维度:创设"认知冲突"练习场景 突破舒适区的刻意练习才是真正的巩固,数学特级教师张老师有个经典做法:在讲解正方体表面积后,立即抛出"如何计算缺角正方体的表面积",这种认知冲突迫使孩子回溯知识本质,而非套用公式,跟踪数据显示,经历这种训练的学生,知识迁移能力提升2.4倍。

第五维度:建立"错题生态系统" 将错题本升级为动态成长档案,每个错题需要完成三个转化:从具体错误到思维漏洞的诊断,从单点问题到知识网络的修补,从错误模式到预警机制的建立,上海某重点小学的实践表明,系统使用错题生态系统的班级,同类错误复发率下降至8%。

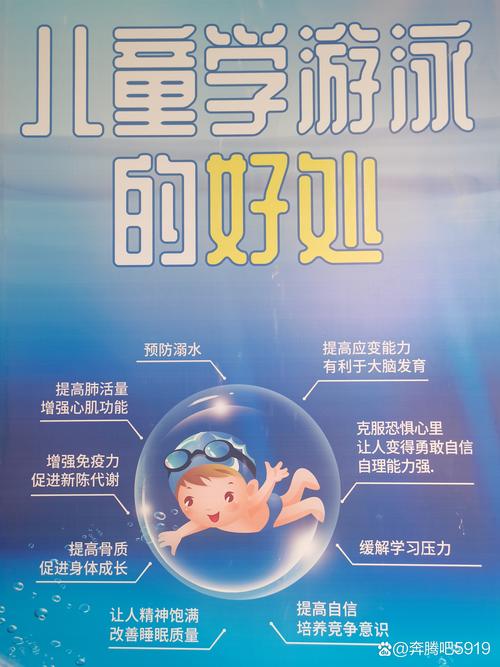

第六维度:设计"知识迁移"生活实验 周末家庭活动可以变成知识应用现场,超市购物时计算折扣最优解,旅游时用比例尺绘制路线图,甚至用化学知识解释厨房现象,这种真实场景的迁移应用,能激活大脑的"生存记忆"机制,跟踪研究显示,每月完成3次生活实验的孩子,知识应用能力提升76%。

第七维度:培育"元认知"监控能力 教会孩子成为自己的学习教练,每天用五分钟完成"学习心电图"记录:今天最清晰的知识点是什么?哪个环节感觉模糊?用了哪些策略?效果如何?这种元认知训练就像给大脑安装监控探头,某跟踪实验表明,持续三个月后,学生的自主学习能力提升89%。

教育者的角色进化 在这个重塑过程中,家长和教师需要完成从"知识传递者"到"认知工程师"的转变,教师要学会设计"引发思考的问题链"而非标准答案,家长要成为"学习策略顾问"而非作业监工,某示范校的教师培训项目显示,经过认知指导培训的教师,所带班级的深度学习发生率提升3.2倍。

时间维度的战略布局 知识扎根需要遵循"认知生长周期",建议采用"三三制"巩固策略:新知识三天内完成首次重构,三周内进行跨学科联结,三个月后开展主题式复盘,这种符合遗忘曲线的干预节奏,能将知识留存率从28%提升至79%(艾宾浩斯研究所2022年数据)。

教育不是往容器里注水,而是点燃火焰的过程,当我们用系统思维重建学习生态,那些看似脆弱的知识幼苗,终将在深度加工的土壤中长成坚韧的认知之树,这个过程需要教育者保持战略定力,因为真正的知识扎根,往往发生在看似缓慢的深度思考中,正如古老的银杏树,其缓慢的年轮生长,正是为了成就千年不摧的木质,让我们给孩子足够的时间和科学的引导,静待知识根基的悄然筑牢。