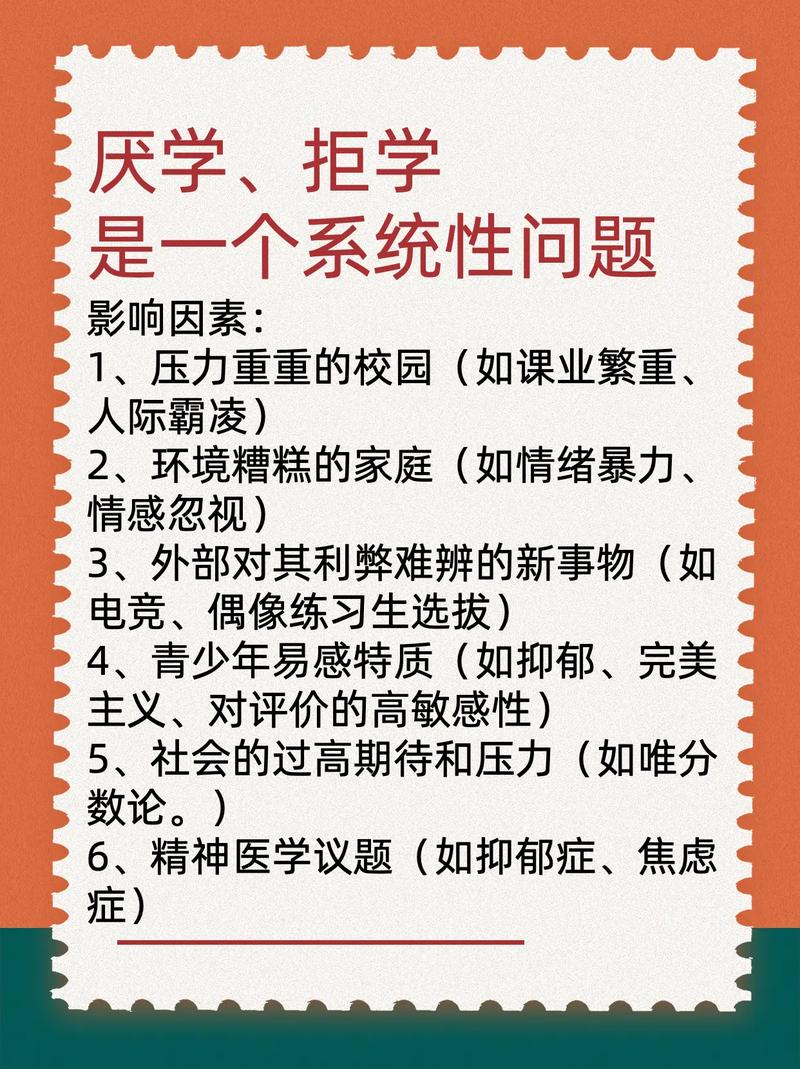

智能时代的"心灵困境"

清晨七点的阳光斜照在餐桌上,12岁的小宇机械地扒拉着碗里的粥,左手始终紧攥着手机,当母亲提醒他该上学时,他突然把筷子重重摔在桌上:"我就是不想去!"这样的场景正在无数家庭上演,2023年中国青少年研究中心的数据显示,67.8%的中小学生存在不同程度的厌学情绪,其中74.3%与过度使用智能设备直接相关,这串数字背后,是数字原住民一代正在经历的精神突围战。

解码手机依赖的深层诱因

虚拟世界的心理补偿机制 当现实世界无法满足青少年的存在感需求时,短视频平台的即时点赞、游戏世界的段位晋升构建起新的价值坐标系,某重点中学的心理咨询案例显示,在班级中缺乏存在感的学生,日均手游时间比普通学生多2.3小时,手机屏幕里不断跳动的红点,实则是现实社交缺失的替代品。

多巴胺陷阱的神经科学解释 斯坦福大学神经学实验室的研究证实,滑动屏幕带来的新鲜刺激会使大脑分泌多巴胺的强度达到正常社交的3倍,这种神经奖励机制形成"刺激-愉悦-渴求"的闭环,导致北京某初中生创下连续刷短视频14小时的记录,当现实课堂的认知刺激无法匹敌这种强度,厌学就成为必然结果。

现实压力的转移通道 在山东某重点中学的调研中,62%的学生承认用手机逃避课业压力,年级前十的晓雯坦言:"每次考试前夜,我都会通宵看直播,就像鸵鸟把头埋进沙堆。"这种转移性依赖实则是心理防御机制的扭曲表达。

破局之路:重构成长生态系统

家庭数字素养革命 (1)制定"数字宵禁":在杭州某模范家庭,晚餐后所有电子设备存入"充电小屋",代之以家庭读书会,三个月后,孩子的专注力持续时间提升40%。 (2)创建现实奖励系统:成都父亲王先生设计"现实任务卡",孩子完成篮球训练、社区志愿服务等任务,可获得与游戏皮肤等值的现实奖励。

教育场景的重构创新 上海某中学将编程课与物理实验结合,学生用手机传感器采集运动数据,这种教学创新使课堂手机使用专注度提升至93%,北京某小学开发的"校园探秘"AR游戏,将语文课文转化为实景解谜任务,缺勤率下降65%。

心理干预的精准施策 广州青少年心理中心推出"21天脱敏计划":前7天记录每次手机冲动时的情绪坐标,中间7天设计替代方案(如速写、魔方),最后7天建立新的神经回路,参与计划的青少年焦虑指数平均下降38个点。

从对抗到共生:构建数字时代的教养新范式

在深圳某科技公司的"数字教养实验室",工程师父亲与初中儿子共同开发防沉迷APP,在代码世界里重建亲子对话,这种创造性参与揭示新时代家庭教育的本质:不是筑起隔绝数字洪流的高墙,而是培养冲浪的智慧。

当我们看到孩子蜷缩在手机屏幕前的身影,那不仅是需要矫正的行为偏差,更是一封用像素点写就的求救信,解开这封密信的关键,在于理解屏幕背后的孤独、焦虑与渴望,教育者的使命,是帮助年轻一代在虚实交织的世界里,锻造出既能享受数字便利,又能扎根现实土壤的生命韧性,这场静默的革命,始于每个家庭放下成见的倾听,成于整个社会协同创新的智慧。