现象背后的深层原因

在心理咨询室见到小杨时,这位重点中学的高二学生正深陷学习倦怠的泥潭,他的书包里整齐摆放着崭新的教辅资料,手机屏幕却显示着连续八小时的游戏记录,这个典型案例折射出当代高中生群体中普遍存在的学习动力危机:生理成熟度与心理成熟度的错位,让他们的求知欲如同被封印的火山,亟待专业的教育干预来激活。

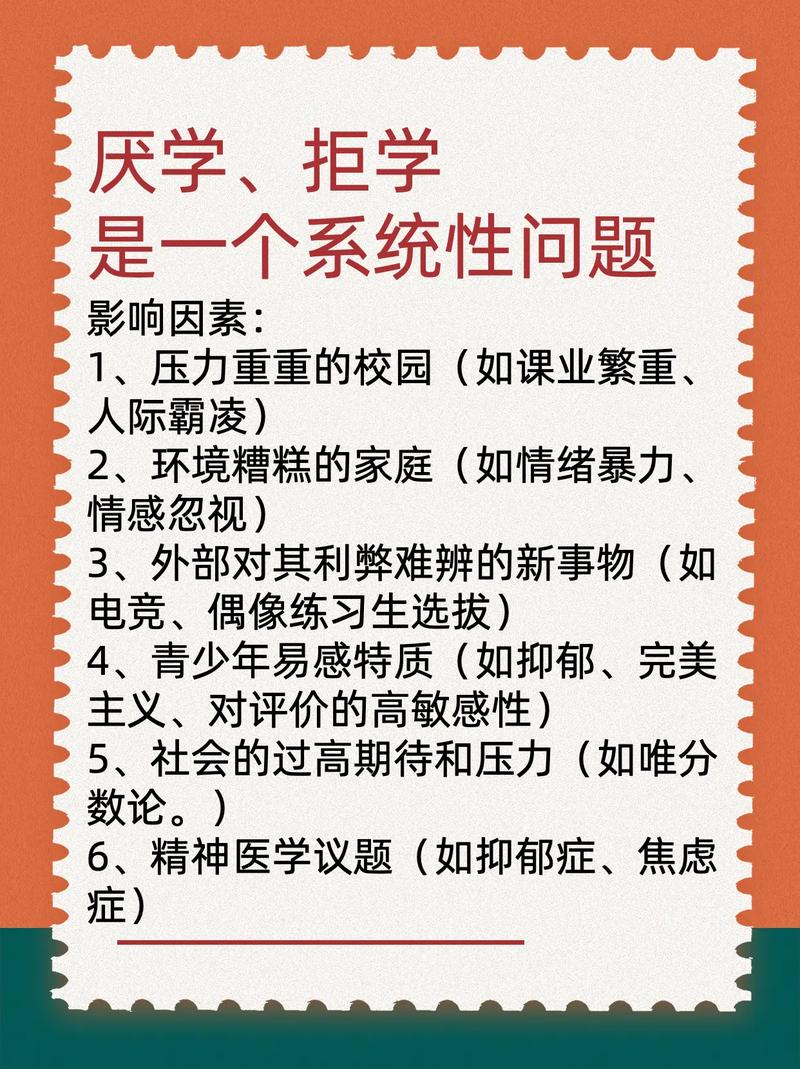

神经科学研究显示,青春期前额叶皮层仍在发育中,导致青少年普遍存在延迟满足能力薄弱的现象,此时若遭遇机械的知识灌输,大脑会本能启动防御机制,某重点高中曾对厌学学生进行追踪调查,发现72%的案例源于长期处于"高压力-低掌控感"的学习环境,当知识习得与自我价值无法建立有效连接,学习行为就会退化为条件反射式的应付。

教育生态系统的失衡加剧了这一困境,标准化考试制度催生的题海战术,让教室沦为思维训练场;短视频平台提供的即时快感,与需要长期投入的学习过程形成鲜明对比,更值得警惕的是,部分家庭将教育简化为升学工具,使学习蜕变为代际焦虑的传递载体,这种异化过程正在消解知识探索的本来意义。

教育者的认知革新

在与多位资深教师的访谈中,我们发现突破困局的关键在于教育理念的范式转换,北京某示范性高中尝试的"项目式学习"改革颇具启示:物理教师将动量守恒定律的教学融入校园过山车设计比赛,原本枯燥的公式推导变成了充满创意的工程实践,这种具身认知模式使该班级的物理平均分提升了23%,更涌现出多个申请专利的创新设计。

认知心理学中的自我决定理论指出,内在动机的激发需要满足自主感、胜任感和归属感三大心理需求,深圳某国际学校开发的"学习契约"制度值得借鉴:学生与教师协商制定个性化学习计划,通过阶段性目标达成获得奖励学分,这种赋权机制使85%的参与者恢复了学习主动性,更培养了宝贵的元认知能力。

家校协同机制的创新同样关键,上海某重点中学建立的"成长导师制",为每个学生配备由教师、家长、校友组成的支持团队,通过定期举办"家庭学术沙龙",将知识讨论延伸至餐桌,成功构建了沉浸式学习环境,数据显示,参与家庭的孩子学业表现平均提升1.5个等级,亲子冲突率下降67%。

重建学习动能的系统方案

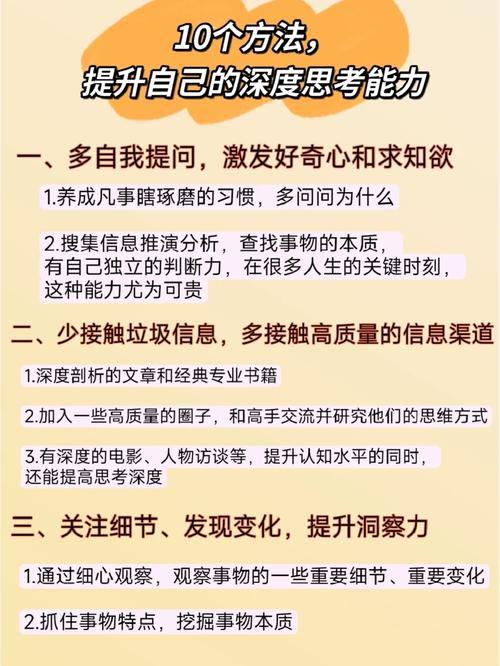

在实践层面,教育者需要构建三层动力激活体系,基础层是认知重塑:通过"生涯幻游"等心理技术,帮助学生建立"学习-愿景-价值"的认知链条,某实验中学引入职业模拟系统,让学生在虚拟现实中体验不同专业领域,使选科决策准确率提高40%,学习目标清晰度提升58%。

中间层是方法重构,借鉴芬兰教育经验开发的"现象教学法",将学科知识整合为现实问题解决项目,例如用数学模型分析城市交通拥堵,通过化学实验检测食品安全,这种真实情境中的知识应用,使某试点班级的深度学习发生率从31%跃升至79%。

顶层是评价转型,南京某中学推行的"成长档案袋"评价制度,将标准化测试与过程性评估相结合,除了学科成绩,更收录研究性学习报告、社会实践证明、创新作品等多元成果,这种立体化评价体系使92%的学生找到了个性化发展路径,有效缓解了"唯分数论"带来的焦虑。

教育改革的浪潮中,我们见证着越来越多"小杨"的蜕变,当某天清晨,那个曾经沉迷游戏的少年主动翻开《费曼物理学讲义》,眼神中重新燃起好奇的火花,这正是教育者最珍贵的回报,唤醒青少年的求知欲,本质上是在呵护人类文明延续的火种,这需要教育者以更专业的素养、更包容的心态、更系统的策略,构建支持每个生命自然生长的教育生态,在这个知识爆炸的时代,我们不仅要教会学生游泳,更要让他们爱上遨游知识海洋的美妙体验。